「こども家庭庁」とは

設立の背景

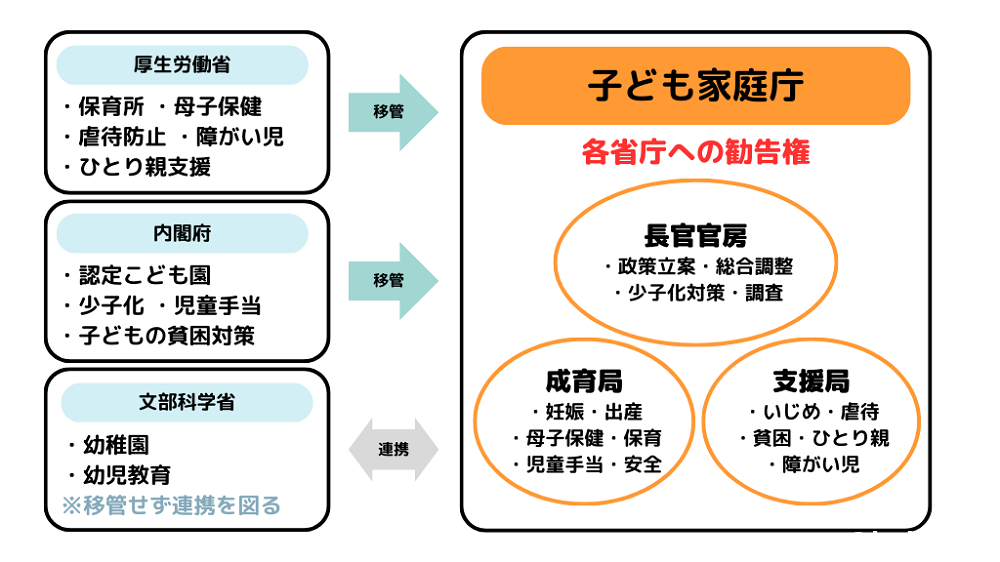

しかしこれまで、子ども関連の政策は各府省庁で管轄が分かれており、縦割りの弊害も指摘されていました。一元的な対応を求める声が挙がる中で浮上してきたのが、「こども家庭庁」に繋がる構想でした。

例えば幼児教育・保育施設の管轄に関しては、厚生労働省が管轄する保育所(保育園)と、幼稚園を管轄する文部科学省、認定こども園を管轄する内閣府の3つに分かれていました。当然、それぞれの施設で制度は異なり、保育・教育の内容についてもそれぞれの指針・要領で分かれています。こども家庭庁設立の大きな目的の一つは、これらの縦割りによる弊害を解消・是正を目指すことにありました。子ども関連政策を漏れなくカバーしていこうという「幼保一元化」の考え方です。

結果的には、保育所(保育園)と認定こども園等のみこども家庭庁に移管となり、幼稚園については引き続き文部科学省の管轄に留まることになりました。完全な幼保一元化の実現とはなりませんでしたが、子ども政策の調整については、こども家庭庁と文部科学省が連携・協議をしていくとされています。

体制・組織

長官官房(企画立案・総合調整部門)

- こどもの視点、子育て当事者の視点に立った政策の企画立案・総合調整(こども大綱の策定、少子化対策、こどもの意見聴取と政策への反映等)

- 必要な支援を必要な人に届けるための情報発信や広報等

- データ・統計を活用したエビデンスに基づく政策立案と実践、評価、改善 など

- 妊娠・出産の支援、母子保健、成育医療等基本方針の策定

- 就学前の全てのこどもの育ちの保障(就学前指針(仮称)の策定)、認定こども園教育保育要領、保育所保育指針の双方を文部科学省とともに策定

- 相談対応や情報提供の充実、全てのこどもの居場所づくり

- こどもの安全 など

- 様々な困難を抱えるこどもや家庭に対する年齢や制度の壁を克服した切れ目ない包括的支援

- 児童虐待防止対策の強化、社会的養護の充実及び自立支援

- こどもの貧困対策、ひとり親家庭の支援

- 障害児支援

- いじめ防止を担い文部科学省と連携して施策を推進 など

出典:こども家庭庁組織体制の概要/こども家庭庁

基本方針と役割

こども家庭庁が掲げるスローガンとして「こどもまんなか」があります。これは、という、子ども政策に関する基本方針を反映した言葉。今後は、この考え方を基に、さまざまな政策が提案されていくことになります。『常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取組・政策を我が国社会の真ん中に据えて(「こどもまんなか社会」)、 こどもの視点で、こどもを取り巻くあらゆる環境を視野に入れ、こどもの権利を保障し、こどもを誰一人取り残さず、健やかな成長 を社会全体で後押し。』

※出典:こども政策の新たな推進体制に関する基本方針のポイント~こどもまんなか社会を目指すこども家庭庁の創設~(令和4年/厚生労働省)

政策の実効性を担保するものとして、こども家庭庁には「勧告権」が与えられています。これは、各省庁などに対し、必要に応じて政策の改善を求めることができる権利です。どのような場面でこの勧告権が使われるのかについては、今後注目すべきポイントだと言えます。

参考:こども家庭庁HP

保育現場への影響と今後の課題

こども家庭庁が創設された経緯や役割を踏まえて、実際の保育現場にどんな影響が出てくるのか考えてみましょう。

続きは、ほいくisメンバー/園会員限定です。

無料メンバー登録でご覧いただけます。