ハロウィンとは

園の中には、10月の行事としてハロウィンパーティーをしたり仮装をしたりして、活動を楽しむところも多いのではないでしょうか。その他にも、お菓子を配ったり、かぼちゃに関連する行事食を食べたりと、さまざまな楽しみ方がありますよね。せっかくなので、今年はハロウィンを楽しむ前に、その由来や意味を子どもたちに伝えてみませんか? 行事を楽しむ導入にもなるので、保育士さんもポイントを押さえておきましょう。

ハロウィンの由来と子どもへの伝え方

難しい言葉も多いので、子どもたちに伝えるときには分かりやすくポイントをまとめて伝えてみましょう。

【子どもへの伝え方の例】

- 昔、ある所では1年の最後は10月31日だった

- たくさんの食べ物がとれることに「ありがとう」と気持ちを込めてお祭りをしていた

- でもその日には怖いおばけもやってくる

- おばけの世界に連れていかれないようにおばけの真似をして隠れていた

なぜハロウィンにはかぼちゃを使う?

ハロウィンと聞くと、多くの人が連想するイメージが「かぼちゃ」ですよね。かぼちゃのおばけ「ジャック・オー・ランタン」も有名です。ではなぜ、ハロウィンでかぼちゃを使うのでしょうか。実は、先程由来としてご紹介したケルト人のお祭りでは、悪霊を追い払うためにカブを使っていたそうです。しかし後に別の地域に広まった際、カブはあまり馴染みがなく、収穫量の多かったかぼちゃを使ったことから現在の「ハロウィン=かぼちゃ」になっていると言われています。

このお話しは、子どもたちにも「カブ」や「かぼちゃ」といった食材を知ってもらうきっかけにもなります。ぜひ写真や実物を使って伝えてみてくださいね。

「トリック・オア・トリート」の意味と由来

では、どうしてこのような風習が生まれたのでしょうか。もともとは、中世のヨーロッパで行われていた「ソウリング(Souling)」という、死者のための儀式に使う「ソウル・ケーキ(Soul Cake)」を家々を回って乞う習慣が由来とも言われています。

子どもたちが由来まで理解するのは難しいですよね。園では、「トリック」「オア」「トリート」それぞれの単語の意味と直訳を伝えて、「お菓子をくれないと、いたずらしちゃうぞ」という意味になっているんだよと教えてあげるといいでしょう。

ハロウィン行事のねらい

【ねらいの例】

- 行事を通して、異国の文化に触れる

- その季節ならではの行事食を楽しむ

- お友だちや保育者、地域の人との交流を楽しむ

- 仮装をして自分のイメージを表現する

- 行事の由来を聞いたり関連するものを見たりして想像力を豊かにする

簡単にできる手作り仮装アイデア3選

①ポリ袋の手作りマント

ゴミ袋や収納で使う大きいサイズのポリ袋を使ったマントは、定番のハロウィン仮装アイデアと言ってもいいでしょう。ポリ袋やビニール袋は園でも常備しているところが多いと思います。作り方はとても簡単。アレンジも自由自在なので、子どもたちと一緒に取り組む製作活動としても良いですね。<材料・用意するもの>

- ビニール袋/ポリ袋

- 色画用紙、リボン、丸シールなどの装飾

- ハサミ

- セロハンテープ

動画の作例のように、オレンジ色の袋でお化けかぼちゃ、黒色の袋で魔女の衣装になります。両方の素材を用意して、子どもたちに選んでもらっても良いでしょう。思い思いにシールや色画用紙の装飾を貼ったりすれば、オリジナル感溢れる仕上がりになります。

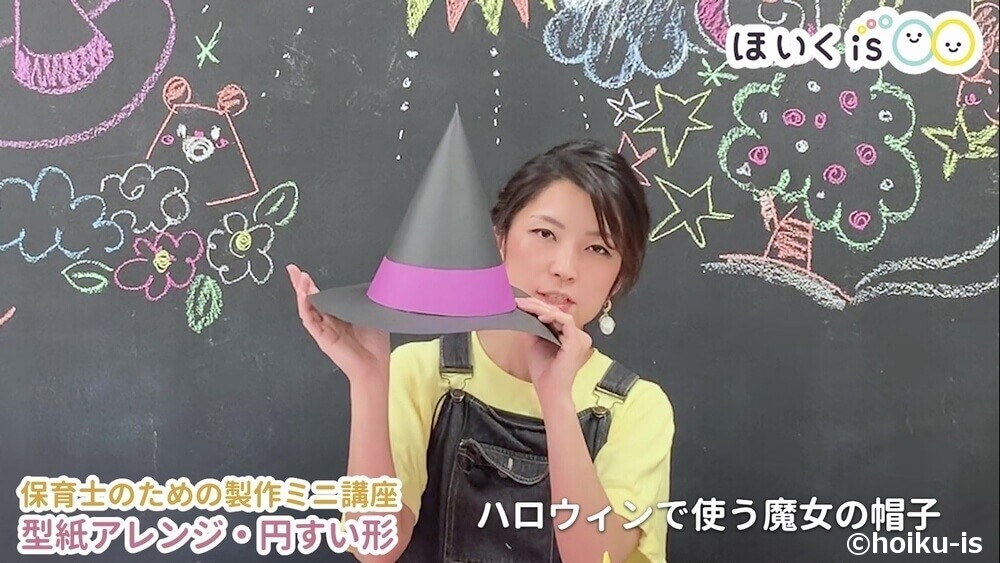

円すい形で簡単!アレンジできる三角帽子

>>型紙の無料ダウンロードはこちら

<材料・用意するもの>

- 画用紙

- ハサミ

- セロハンテープ

- リボン

- のり※

- シール※

- クレヨン※

詳しい作り方はこちらの動画でチェックしてみてくださいね。

③お化けカボチャのアイマスク

マントや帽子などの仮装グッズに加えて、仮面をつければさらに雰囲気が増します。紙皿を使って、おしゃれな仮面を手作りしてみましょう。

<材料・用意するもの>

- 紙皿(本体用)

- 色画用紙(オレンジ色・黄色・茶色・黒色など)

- 割り箸(持ち手用)

- モール(装飾用)

- マスキングテープ(持ち手用)

- のり

- 両面テープ

- セロハンテープ

- カッター

- ハサミ

詳しい作り方は、こちらの記事でチェックできます。黒猫バージョンもあるので、こちらもぜひ見てみてくださいね。

ハロウィンを楽しむ製作アイデア4選

①おばけかぼちゃのお菓子入れ

紙コップと色画用紙を使った、定番とも言えるお菓子入れの製作アイデアです。おばけかぼちゃの「ジャック・オー・ランタン」が再現されて、子どもたちも大喜びです。<材料・用意するもの>

- 紙コップ

- 色画用紙(オレンジ色・黒色)

- 両面テープ

- リボン

- のり

- 目打ち

詳しい作り方はこちらでご紹介しています。ぜひチェックしてみてください。 <ポイント>

- 簡単なので、保育士さんがサポートしながら子どもたちと一緒に作ることもできます。

- 目打ちを使うときは、危険なので保育士さんが扱うようにしましょう。

②ステンシルが可愛い!紙皿お菓子バッグ

こちらは、ステンシルの技法を上手く使った、おしゃれなお菓子バッグ。キャンディやラムネなど、小袋のお菓子を入れるのにピッタリですよ。<材料・用意するもの>

- 紙バッグ(小型のもの/無地/茶色、黄土色など)

- 毛糸(ぶら下げるヒモ用/3色)

- 画用紙(ステンシルの型紙用)

- 絵の具(オレンジ色、山吹色、黒色、紫色など)

- スポンジ

- 油性ペン(黒色、緑色など)

- 目打ち

- カッター

- ハサミ

詳しい作り方はこちらでご紹介しています。ぜひチェックしてみてください。

③クルクル紙皿おばけ

紙皿を使って簡単にできる室内飾りです。紙皿の周りを切って広げることで、まるでおばけが遊んでいるかのようなゆらゆらとした感じを出すことができます。<材料・用意するもの>

- 紙皿(サイズは何でもOK)

- クレヨン

- チーク(なくてもOK)

- たこ糸

- 目打ち

- ハサミ

- シャープペンシル

詳しい作り方はこちらでご紹介しています。ぜひチェックしてみてください。

④装飾で盛り上げる!ハロウィンモビール

<材料・用意するもの>- 色画用紙(オレンジ色・黒色・桃色・水色・白色ほか)

- テグス

- クレヨン

詳しい作り方はこちらでご紹介しています。ぜひチェックしてみてください。

おすすめの遊び・ゲーム

こちらの記事では、ハロウィンの行事活動で楽しめる遊びを紹介しています。その中からピックアップしてご紹介しましょう。①ハロウィン福笑い

>>ハロウィン福笑いキットの無料ダウンロードはこちら

<その他紹介しているおすすめの遊び・ゲーム>

- ハロウィン福笑い

- おばけ退治!玉入れゲーム

- かぼちゃ探し

- クモの巣くぐりゲーム

- ジャックオランタンはどこ?シャッフルゲーム

- トリックオアトリート

- おばけやしきごっこ

- おばけクイズ

- びっくり!めだま運びリレー

- くっつく!クモの巣のまと当て

- ミイラに変身!ゲーム

導入におすすめの絵本

行事の導入に定番の絵本。ハロウィンをテーマにしたものもたくさんあります。ここでは、乳児・幼児クラスでそれぞれ楽しめる一冊をご紹介します。モリくんのハロウィンカー

作:かんべあやこ

出版社:くもん出版

対象年齢:幼児

ハロウィンの日、モリくんはたくさんの友だちを招待してパーティーを開催します。仮装をして集合したみんなは、モリくんが作ったカボチャの車に乗って「トリックオアトリート!」お菓子をもらいに行きます。でも、ねずみのきょうだいが森の中でおばけに出会ってしまい…⁉

仮装、カボチャ、お菓子、おばけとハロウィンの要素がたっぷり。ストーリー性もあり、大人でも楽しく読むことができます。ワクワクする始まりからドキドキハラハラする展開、そして最後はほっこりというお話の進みで、最初から最後まで絵本に釘付けになりますよ。

ハロウィンいないいないばあ!

著:インゲラ・アリアニウス

出版社:岩崎書店

対象年齢:赤ちゃん~

フェルトをめくって「いないいないばあ!」とすると隠れているのは誰? やわらかくカラフルなフェルトは赤ちゃんにピッタリ。分かりやすいイラストで楽しめるしかけ絵本です。

乳児にも行事を楽しんでほしい、そんなときには絵本を活用してみましょう。フェルトなのでやさしい触り心地で楽しめますよ。イラストがカラフルではっきりしているので、赤ちゃんの目を惹きますね。

まほうのハッピーハロウィン

作:石津ちひろ

絵:岡田千晶

出版社:ブロンズ新社

子ども会のハロウィンまつりへ向けて、仮装パレードの衣装に悩んでいたみのり。思いついたのはあの食べ物! おまつり当日、いとこのあきととパレードに参加したみのりですが、恥ずかしがり屋のあきとは「トリックオアトリート!」と叫ぶことができず…そんなあきとにみのりは…?

やわらかいタッチで描かれたイラストが特徴的な絵本は、少し大人っぽい印象。ハロウィンのワクワク感を表現しながらも、いつもの自分から一歩踏み出す勇気をくれる深い内容になっています。大人も楽しめるストーリーになっているので、ハロウィンの魔法を楽しんでみてください。

▼その他、こちらの記事も参考になりますので、ぜひチェックしてみてくださいね。

異文化に触れる良い機会に

1年の園行事の中でも特に盛り上がるハロウィン。製作活動やゲーム、絵本などを取り入れて楽しみながら、異文化に触れる機会になると良いですね。【関連記事】