保育のポイント【2歳児・8月】

トイレトレーニングを4月頃から進めている園では、少しずつトイレに慣れてくる時期ではないでしょうか。子どもたちが自分で感覚を掴んだり、成功体験を重ねて自信を持ったりできるように、個々のペースに合わせて寄り添っていきましょう。また他者との交流を通して話を聞いたり、自分の気持ちを伝えたりすることができるように、子ども同士や保育者との会話や関わりを大切にしていけるといいですね。

ねらい【2歳児・8月】

- 体調に注意しながら適度に体を動かし、健康に過ごす。

- トイレに行くタイミングを少しずつ掴んで成功が増える。

- 生活のルールやマナーが分かり、進んで守ろうとする。

- 関わりの中で、相手の気持ちや考えに気付く。

- 水遊びや泥遊びを展開させ、遊びを広げる。

- 運動会に向けた製作や準備を楽しむ。

- 相手の話を聞いて返事をしたり、自分の感情を言葉で表現したりする。

- ハサミやのりの使い方を覚える。

内容/五領域対応【2歳児・8月】

- 水分補給や休憩をとりながら園庭や公園で遊んだり、室内で体操をしたりして体を動かす。(健康)

- 失敗しながらもトイレに行きたい感覚が分かるようになり、保育者の声かけがなくてもトイレに行く。(健康)

- 保育者と学んだルールやマナーが必要な場面を自分で考えて実行し、他児にも伝えようとする。(人間関係)

- 他児と遊ぶ中で相手の言葉を聞いたり表情を見たりして、個々に気持ちに違いがあることを知る。(人間関係・言葉)

- 水遊びや泥遊びの中にも見立て遊びを取り入れ、泥団子を作ったりコップに水を汲んでジュースにしたりして遊びを展開する。(環境)

- 運動会の旗作りや輪っか作りを保育者や他児と一緒に楽しむ。(環境・表現・人間関係)

- 保育者の話や質問を聞いて答えを考えたり、自分の体験や感じたことを、言葉を使って豊かに表現したりする。(言葉・表現)

- ハサミやのりの持ち方や使い方、注意点をよく聞き、実際に使ってみようとする。(表現)

| ※「内容」については、例文の最後に保育所保育指針にある五領域のどれに対応しているか表示をしています。 ・健康(心身の健康に関する領域) ・人間関係(人とのかかわりに関する領域) ・環境(身近な環境とのかかわりに関する領域) ・言葉(言葉の獲得に関する領域) ・表現(感性と表現に関する領域) |

内容/養護【2歳児・8月】

- 衣服が汚れたり汗をかいたりして子どもが自分で着替えようとする際は、気持ちを受け止めながら必要に応じて手伝う。

- 戸外活動の後は、こまめな着替えや水分補給を欠かさないようにする。

- 給食中の子どもの様子を観察しながら、食具の持ち方を指導する。

- 自らトイレに行って排泄しようとする際は、子どもの気持ちを大切にしながら見守り、必要に応じて手伝う。

環境構成・保育者の配慮【2歳児・8月】

- 外で活動をするときはこまめに休憩をとり、長時間連続して行わないように注意する。

- トイレに行きやすい導線かどうか改めて確認する。またトイレに行く感覚が自分で分かるように、無理に連れて行かないようにする。

- ルールやマナーを自分で意識できるように、絵本や普段の声かけの中で伝えていく。

- ままごとやお店屋さんごっこなど、子ども同士で関わって遊べる環境を作る。

- 子どもの発想が反映されやすいよう、水遊びで自由に使える道具や廃材を準備しておく。

- 子どもが自分で好きな色を使って表現できるように、たくさんの種類の折り紙やクレヨンを用意する。

- 保育者は質問をしたり子どもの話を待ったりしながら、子どもが自分で考え表現する機会を持てるようにする。

- 子どもの人数分のハサミを用意して、保育者が手本を見せながら持ち方や使い方を教えていく。ペアの先生と分担して危険がないか目を配る。

予測される子どもの姿【2歳児・8月】

- 遊びに夢中になり、休憩を嫌がることもある。最初に「時計の針が12になったら休憩」などと伝えておく。

- 遊びたい気持ちが勝ってトイレに間に合わないこともあるが、少しずつ感覚を掴んで自分から「おしっこ出る」と保育者に伝えるようになる。

- 覚えたルールやマナーを他児にも教えながら、みんなで守ろうとする。

- 自分の体験を活動や遊びの中に取り入れたり、それを他児に教えたりする姿が見られる。

- 寒天や泥の感触をおもしろがり、手で掴んだりスプーンですくったりしながらさまざまな遊び方をする。

- 自分のこだわりを持って製作に取り組む姿が見られる。

- 保育者や他児の言葉をよく聞いたり、内容を理解した返答をしたりと、言葉の理解が進む。

- 初めてのハサミに興奮して危険な持ち方をする子、怖がってなかなか使えない子なども見られる。

前月の子どもの姿【2歳児・8月】

- 生活が自立し始めて、自分で身の回りのことを一通りできるようになった。できないことでもすぐに諦めずに、繰り返し挑戦する姿も見られた。

- 友だちと一緒に遊ぶことを好み、ままごとや水遊びでも友だちと同じことをしたり、誘い合って遊んだりしていた。それに伴って会話も上手になってきている。

家庭や地域との連携【2歳児・8月】

- 家庭で遊ぶときにも水分補給や休憩などを取り入れながら、熱中症対策をするよう声かけをする。

- 寒天遊び、泥遊びの様子を写真に撮り、ドキュメンテーションを作成して共有する。

健康や安全【2歳児・8月】

- 夏の感染症に関するおたよりを配布するなど、園と家庭で連携して対策をしていく。

- 気温が高い日が続いているため、水遊びの際も時間を調整するなどしてその日に合わせた活動を行う。

食育【2歳児・8月】

- 旬の食材を使った給食を、保育者や他児と一緒に楽しむ。

- スプーンの下手持ちができている子から、少しずつ箸に挑戦する。

今月の行事【2歳児・8月】

- 身体測定

- 避難訓練

- お誕生日会

今月の遊び【2歳児・8月】

水や泥に触れ、夏ならではの遊びを思う存分楽しめる遊びがおすすめです。- 水遊び

- 砂遊び・泥んこ遊び

- フープで船遊び

- おふねがぎっちらこ

- 寒天遊び

今月の歌・手遊び歌・体操【2歳児・8月】

8月の歌

- きんぎょのひるね

- ふうりん

- せみのうた

- 花火

- どんないろがすき

8月の手遊び歌

- たこやき

- ひげじいさん

- やさいのうた

- ペロペロアイス

- 水遊び

8月の体操

- バナナくんたいそう

- ベイビーシャーク

- バナナなの?

今月のおすすめ絵本【2歳児・8月】

- こぐまちゃんのみずあそび

- ひまわり

- よういどん

- ジャッキーのうんどうかい

自己評価【2歳児・8月】

7月は、プールや水遊びの活動で子どもたちが伸び伸びと過ごす姿が見られたのではないでしょうか。まずは安全な運用ができていたかの振り返りはきちんと押さえておきましょう。未満児では「水に慣れる」「感触を楽しむ」ことができたか? 年長クラスでは「準備と後片付けができたか?」「ルールを守って遊べたか?」など、各クラスでねらい通りの活動ができたかについてチェックしてみてくださいね。

2023年度版フォーマットのダウンロード【2歳児・8月】

ほいくisメンバー登録(無料)をすると、Excel形式で“そのまま使える”月案/週案フォーマット(月週案)を無料でダウンロードすることができます。また、文例だけプリントして使いたい方のためにPDF版もご用意しました。ぜひご利用ください。

PDF版の月案文例【2歳児・8月】

自分の言葉で作る意識を

参考文例をお届けしましたが、あくまで指導計画は自分の言葉で作ることが大切です。一つひとつの事例を参考にしながら、少しずつ自分の考えを入れていくよう工夫しましょう。【関連記事】

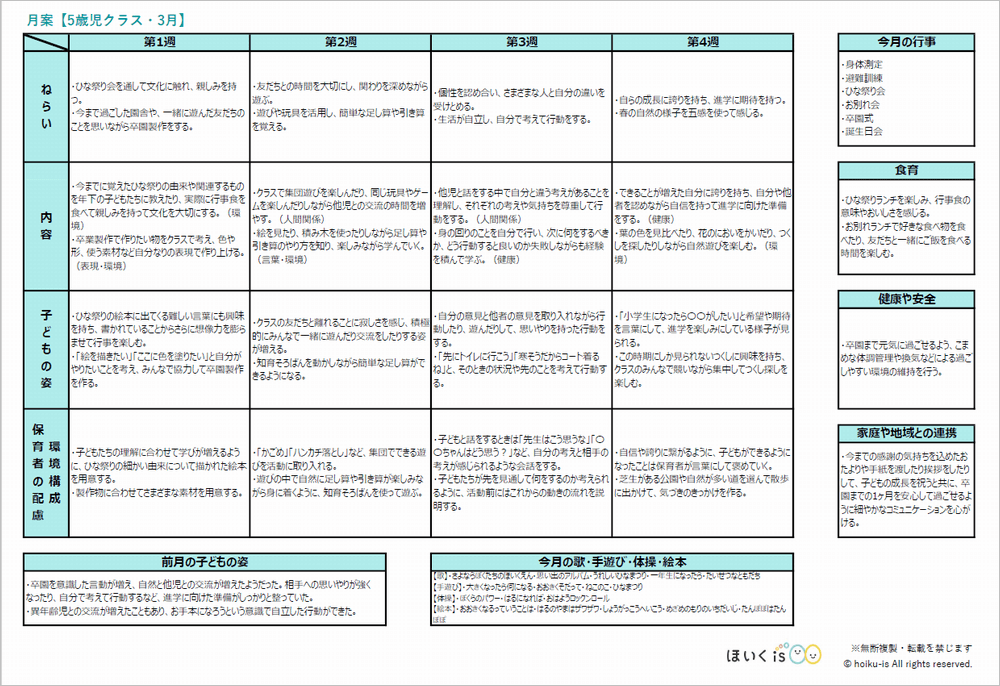

>>指導案・おたより一覧