保育のポイント【1歳児・9月】

話す言葉が増えたり、できることが増えたりしてくる1歳児クラス。自我も強くなってくるので、お友だち同士でのトラブルもあるかもしれませんが、ケガや事故のないよう見守りながら、子どもたちの関わりを大切にしていきましょう。興味の幅も広がるので、戸外活動や遊びの中に、存分に探索活動ができる時間を作ってみてくださいね。

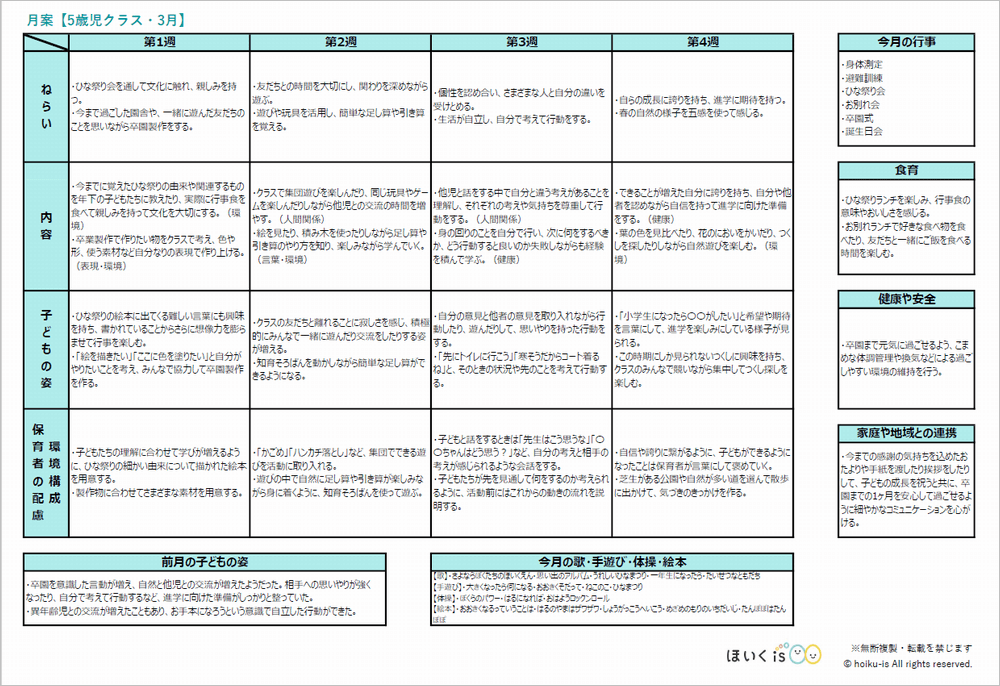

ねらい【1歳児・9月】

- トイレでの排せつができるようになる。

- 運動会を通して、全身を使って運動することを楽しむ。

- 友だちとの関わりが増え、一緒に遊ぶことを楽しむ。

- 保育者との簡単な会話や言葉のやり取りを楽しむ。

- 探索活動が盛んになり、興味のあるものに積極的に関わろうとする。

- 指先が器用になり、細かい作業ができるようになる。

- 絵本で見たことや保育者がやっていることを生活の中で模倣する。

- リズム遊びを通して全身で音を楽しむ。

内容/五領域対応【1歳児・9月】

- おむつが濡れたことを自分で知らせたり、トイレに座ってみたりして排せつの成功を少しずつ重ねる。(健康)

- 運動会では、普段の生活で身に着いた動きやお気に入りの遊びを取り入れた障害物競技に挑戦し、楽しみながら全身を動かす。(健康)

- 友だちと同じ遊びをしたり、玩具を貸し合ったりしながらコミュニケーションをとる。(人間関係)

- 保育者の言葉を理解し、質問に対して言葉や態度で反応したり、自分の感情を表現したりする。(人間関係・言葉・表現)

- 新しい玩具や園外で見つけた生き物、自然などに興味を持ち、触れたり観察したりしてどんなものか知ろうとする。(環境)

- 指先の機能が発達して、細かい紐通しや棒さしなどの玩具を考えながら集中して楽しむ。(健康・環境)

- 絵本で見たトイレや食事の仕方や、保育者の行動を真似して自分の生活に反映させる。(人間関係・環境・言葉)

- 「はとぽっぽ体操」や「ペンギンたいそう」など、簡単な体操で身体を動かして音楽を楽しむ。(表現・健康)

| ※「内容」については、例文の最後に保育所保育指針にある五領域のどれに対応しているか表示をしています。 ・健康(心身の健康に関する領域) ・人間関係(人とのかかわりに関する領域) ・環境(身近な環境とのかかわりに関する領域) ・言葉(言葉の獲得に関する領域) ・表現(感性と表現に関する領域) |

内容/養護【1歳児・9月】

- 着替えを最後までしようとする気持ちを受け止めながら、必要に応じて手伝う。

- のびのびとやりたいことを表現できるよう、安心できる環境を整える。

- 十分な睡眠と休息がとれるよう、安心して過ごせる環境を作る。

- 自らトイレで排泄しようとする気持ちを受け止め、サポートをしながら見守る。

環境構成・保育者の配慮【1歳児・9月】

- トイレまでの導線を見直し、自分で向かえるようにする。またおむつ替えの際には便座に座ってトイレに慣れていく。

- 運動会でも普段通りにのびのびと体を動かせるように、保育者がそばでサポートしながら行事を楽しむ。

- 子ども同士のコミュニケーションを見守り、必要に応じて仲介する。

- 子どもに伝わりやすい言葉で話したり質問をしたりして、会話をすることの楽しみを感じられるようにする。

- 玩具は子どもの目線に配置したり、自然の多い公園で遊んだりして、子どもが自ら興味の対象を見つけられる工夫をする。

- 子どもの手のサイズや指先の発達に合わせた紐通しや棒さしなどの玩具を用意する。

- 子どもがイメージしやすいような生活習慣に関する絵本を取り入れたり、隣で保育者が手本を見せたりする。

- 身体で表現することを楽しめるように、全身を使った体操やリズム遊びを取り入れる。

予測される子どもの姿【1歳児・9月】

- 自らトイレに向かったり便座に腰かけたりする子もいれば、トイレに苦手意識を持って座れない子もいる。

- 普段と違う雰囲気に呑まれてしまう子もいるが、好きな遊びを取り入れた競技であることから、徐々に保育者と一緒に楽しむ様子が見られる。

- 自然と他児と一緒に遊ぶことが増え、同じ遊びや玩具を共有する姿が見られる。

- 保育者に自分の気持ちを受け止めてもらうことで、安心して感情を表現し、コミュニケーションを楽しむ。

- さまざまなものに興味が移り変わり、行動範囲が広くなる。その中で特に興味を持ったものに対しては集中して観察したり遊んだりする。

- 指先が発達し、つまんだり押し込んだりできるようになる。

- 保育者や絵本の真似をして、いろいろなことをやってみようとする。

- 音楽が流れると自然と身体を動かし、音を楽しむ様子が見られる。

前月の子どもの姿【1歳児・9月】

- 身体を使った遊びを楽しんで、さまざまな動きができるようになった。

- 着替え、片付けなど身の回りのことを自分でやるようになり、時には保育者の手伝いを嫌がる姿もあった。自我が強くなっていることを感じた。

家庭や地域との連携【1歳児・9月】

- 園での排せつ状況を伝え、家庭と協力して生活習慣を身に着けていくためのサポートをする。

- 運動会の様子を写真や動画で共有し、今できる範囲で楽しめるように工夫する。

健康や安全【1歳児・9月】

- 行動範囲が広がるため、ケガや事故などに注意しながら見守る。

- 少しずつ気温が変化していくため、その日に合わせた室温や湿度の調節を心がける。

食育【1歳児・9月】

- スプーンがうまく使えるようになる。

- 好きなものが増え、食事の時間を楽しみにする。

今月の行事【1歳児・9月】

- 身体測定

- 避難訓練/防災訓練

- 運動会

- お誕生日会

今月の遊び【1歳児・9月】

身体をのびのび動かして、一体感を楽しむなど、思いっきり遊ぶ心地よさを味わう遊びがおすすめです。- 風船タッチ

- マット運動(サーキット遊び)

- しっぽ取り

- サーキットリレー

- 新聞紙玉入れ

今月の歌・手遊び歌・体操【1歳児・9月】

9月の歌

- 赤とんぼ

- うさぎのダンス

- 虫の声

- こおろぎ

9月の手遊び歌

- りんごごろごろ

- だんごくっついた

- げんこつやまのたぬきさん

- おおきなたいこ

9月の体操

- ブンバ・ボーン!

- ひとりぼっちじゃつまらない

今月のおすすめ絵本【1歳児・9月】

- おつきさまこんばんは

- おつきさまなにみてる

- ころわんがよういどん!

自己評価【1歳児・9月】

8月は夏本番になり、プール遊びや外遊びなど、季節を感じられたのではないでしょうか。子どもたちがこの季節ならではの自然に触れられる環境を作ることができたかどうかを振り返ってみましょう。また熱中症対策などの健康管理が、クラスや園で共通認識を持ち徹底されていたかどうかも改めて確認してみると良いですね。

2023年度版フォーマットのダウンロード【1歳児・9月】

ほいくisメンバー登録(無料)をすると、Excel形式で“そのまま使える”月案/週案フォーマット(月週案)を無料でダウンロードすることができます。また、文例だけプリントして使いたい方のためにPDF版もご用意しました。ぜひご利用ください。

PDF版の月案文例【1歳児・9月】

自分の言葉で作る意識を

参考文例をお届けしましたが、あくまで指導計画は自分の言葉で作ることが大切です。一つひとつの事例を参考にしながら、少しずつ自分の考えを入れていくよう工夫しましょう。【関連記事】

>>指導案・おたより一覧