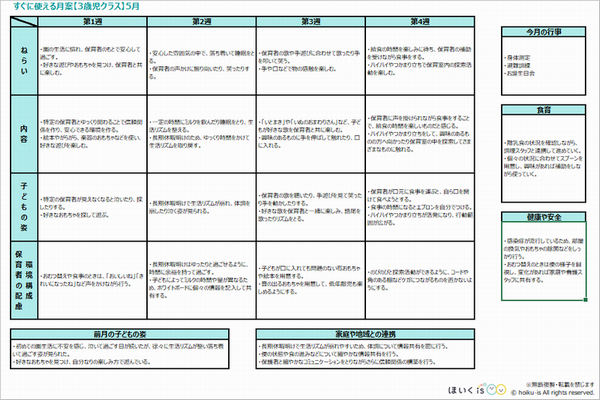

保育のポイント【3歳児・12月】

3歳児クラスの子どもたちも、すっかりお兄さん・お姉さんらしい一面が増えてきたのではないでしょうか。集団で生活している意識を持ち、今後は更に周囲のことを考えながら行動ができるようになると良いですね。クリスマスや年末の過ごし方についても、子どもたちと一緒に話してみてください。

ねらい【3歳児・12月】

- 寒さに負けないよう、身体を動かして元気に過ごす。

- 自分で意識して健康に気を付ける。

- 社会のルールやマナーを守って生活をする。

- 他者と協調していくことの大切さを学ぶ。

- 気温や自然の変化に気付き、興味を持つ。

- クリスマスや年末の行事を楽しむ。

- 少しずつひらがなを覚えて、自分の名前が正しく書けるようになる。

- 色彩感覚が育ち、自分なりの表現を楽しむ。

内容/五領域対応【3歳児・12月】

- 防寒対策や感染症対策をとりながら、園庭や公園で鬼ごっこやボール遊びなどをして元気に身体を動かす。(健康)

- 自分の判断で鼻をかんだり手洗い・うがいをしたりして、積極的に健康管理をしようとする。(健康)

- 遊具や玩具を使うときの譲り合いや交通マナー、周囲の人との挨拶など、社会で生活していくために必要な振る舞いを理解して行う。(人間関係・環境)

- クリスマス会で行う楽器の演奏練習を通して、周囲と協力して合わせたり教え合ったりする経験を積んでいく。(人間関係)

- 気温が下がったり、草木の色が変化したりしていることに敏感に気付き、「どうしてこうなったのか」と疑問を持ったり、「春になったらどうなるか」と予測して楽しむ。(環境)

- 絵本や保育者の話を通して行事の由来を学び、世界の文化に触れる。(環境)

- ひらがな表を見ながら自分の名前を書いたり、絵本を自分で読んだりするなどして文字に親しむ。(言葉・表現・環境)

- 実際に見たものを絵や製作で忠実に再現したり、自分なりのこだわりの色を使ってアレンジしたりして色彩表現が豊かになる。(表現・環境)

| ※「内容」については、例文の最後に保育所保育指針にある五領域のどれに対応しているか表示をしています。 ・健康(心身の健康に関する領域) ・人間関係(人とのかかわりに関する領域) ・環境(身近な環境とのかかわりに関する領域) ・言葉(言葉の獲得に関する領域) ・表現(感性と表現に関する領域) |

内容/養護【3歳児・12月】

- 「ブクブクうがいの後は、ガラガラうがいをするよ」など、両方のうがいの習慣付けができるよう声かけをしていく。

- お茶碗やお椀の持ち方と合わせて箸の使い方について教える機会を設け、食事の時間はやろうとする気持ちを受け止めながらサポートをする。

- 着替え後の衣服を畳んだり、自分の持ち物を片付けられたりしたら褒めるなど、身の回りのことを自分でできるよう声かけをして習慣付けを促す。

- 気温に合わせた衣服の調整が自分たちで意識できるような声かけをしていく。

環境構成・保育者の配慮【3歳児・12月】

- 天気や気温に合わせて戸外活動時間を調整したり、密にならない場所を選んだりして遊ぶ。

- 鼻をかむのが難しい子もいるため、実際の場面でかみ方を教えながら自分でできるようにしていく。

- 保育者が無理にマナーを教えるのではなく、どうすれば良いか子どもたちに考えてもらいながら自然と身に着くようにする。

- 同じ楽器を使う子どもたちごとにチームを作り練習をする。

- 天気の良い日は積極的に外に出て、自然と触れ合う時間を持てるようにする。

- クリスマスやお正月についての由来を学べる絵本を用意する。

- 自分の目で見て練習できるように、子どもの目の届く場所にひらがな表を貼っておく。

- 活動の中で、草花だけでなく、食べ物や動物、乗り物など、身近にあるさまざまなものの色について観察する。

予測される子どもの姿【3歳児・12月】

- 自分にとっての「寒い」「温かい」の感覚がはっきりと分かり、衣類調節を自身の判断で行う姿が見られる。

- 鼻から息を出すのが難しく、なかなかうまく鼻を噛めない子がいる。

- 周囲の行動にも興味を示し、マナーやルールを守っていない様子を見ると注意する様子が見られる。

- 初めは自分が演奏することにいっぱいいっぱいだが、練習を進めていくにつれてできない子に教える姿が増える。

- 興味を持つとひとつのことに集中し、納得がいくまで自分で調べたり知ったりしようとする。

- 欲しいクリスマスプレゼントや、お正月の過ごし方について他児と話すなど、行事を楽しみにする様子が見られる。

- ひらがな表を見ながら書ける子、自分の名前なら書ける子、まだうまく書けない子などクラスでも子どもによって習得具合に違いが見られる。

- 好きな色がはっきりして、その色のものに特に強く興味を示す。

前月の子どもの姿【3歳児・12月】

- 手洗い、うがいを自分の意思でできるようになり、必要な場面を考えて実践していた。寒い日が増えてきたが、保育者と一緒に健康管理に気を付けながら過ごす姿も見られた。

- 野菜の収穫を楽しみ、季節の旬な食材を使った給食を味わっていた。何の食材が使われているかを考えながら、食を楽しんでいる様子だった。

家庭や地域との連携【3歳児・12月】

- 今年の締めくくりの月になるため、おたよりを通して今年の感謝を伝えるとともに、年度終わりまでの残り4ヶ月の過ごし方についても伝えていく。

健康や安全【3歳児・12月】

- 室温や湿度を調整し、常に過ごしやすい保育室の環境を作る。

- 寒くなると体が固まってしまうこともあるので、朝は体操をして体を動かしたりしながら健康に過ごす。

食育【3歳児・12月】

- クラスのほぼ全員が正しく箸を使えるようになってきたので、掴むことが難しい食材にも挑戦できるよう調理スタッフと相談する。

- 冬はイベントが多いので、クリスマスやお正月、節分などの行事食について学ぶ機会を作り、園で出される給食がより楽しみになるようにする。

今月の行事【3歳児・12月】

- 身体測定

- 避難訓練

- お誕生日会

- クリスマス会

今月の遊び【3歳児・12月】

体を思い切って動かすことで、身体が温まることを感じられるよう、鬼ごっこなどのみんなでルールを共有できる遊びがおすすめです。- ドロケイ(ケイドロ)

- しっぽとり

- 増え鬼

- 雑巾がけ競争

- リレー遊び

今月の歌・手遊び歌・体操【3歳児・12月】

12月の歌

- 北風小僧の寒太郎

- あわてんぼうのサンタクロース

- 赤鼻のトナカイ

- きよしこの夜

- ひいらぎかざろう

12月の手遊び歌

- おでん

- サンタは忙しい

- もうすぐクリスマス

- サンタクロースのグーチョキパー

- クリスマスツリー

12月の体操

- ジングルベルロック

- ひいらぎかざろう

- おでんぐつぐつ体操

- イチゴサンタクロースとおどりましょう

- はしれはしれ

今月のおすすめ絵本【3歳児・12月】

- ゆきのひのゆうびんやさん

- おたすけこびとのクリスマス

- ぐりとぐらのおきゃくさま

- クリスマスのふしぎなはこ

- サンタさんありがとう

自己評価【3歳児・12月】

11月は急に寒さも本格的になり、体調を崩しやすい時期でしたね。子どもたちの体調の変化をしっかりと見ながら保育できたかどうか振り返ってみましょう。寒いと身体も固まりがちですが、体操などをして身体を動かし、のびのびと遊べる活動を取り入れられていたかどうかもポイントです。12月も引き続き寒い日が続くので、寒さ対策をしながら活動をしましょう。

2023年度版フォーマットのダウンロード【3歳児・12月】

ほいくisメンバー登録(無料)をすると、Excel形式で“そのまま使える”月案/週案フォーマット(月週案)を無料でダウンロードすることができます。また、文例だけプリントして使いたい方のためにPDF版もご用意しました。ぜひご利用ください。

PDF版の月案文例【3歳児・12月】

まとめ【3歳児・12月】

参考文例をお届けしましたが、あくまで指導計画は自分の言葉で作ることが大切です。一つひとつの事例を参考にしながら、少しずつ自分の考えを入れていくよう工夫しましょう。【関連記事】

>>指導案・おたより一覧