おたよりや子どもとのコミュニケーションなど、持っていると何かと役立つ「消しゴムはんこ」。自分でもやってみたいという保育士や幼稚園教諭の皆さん向けに、消しゴムはんこクリエイターのyuriさんによる講座をお届けします。今回は、端午の節句に合わせた5月らしい作例です。

>>連載一覧はこちら

端午の節句がテーマのはんこ

こんにちは。暖かい日が増え、窓を開けると風も気持ちよく感じられるようになってきました。

さて今回は、5月の節句をテーマに図案を考えてみましたので、一緒にはんこを彫って気分転換していきましょう!

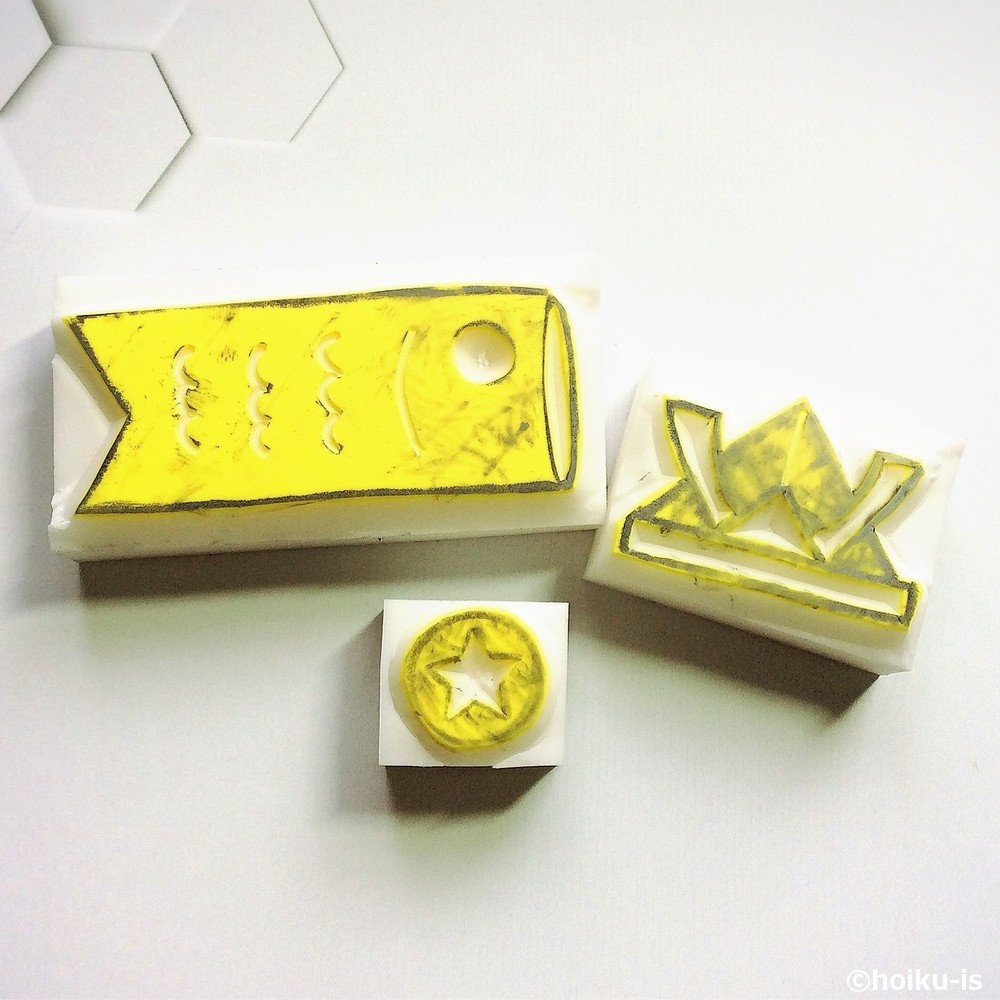

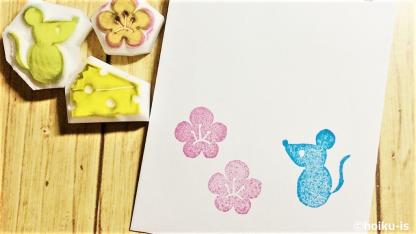

図案はこの3種類です。

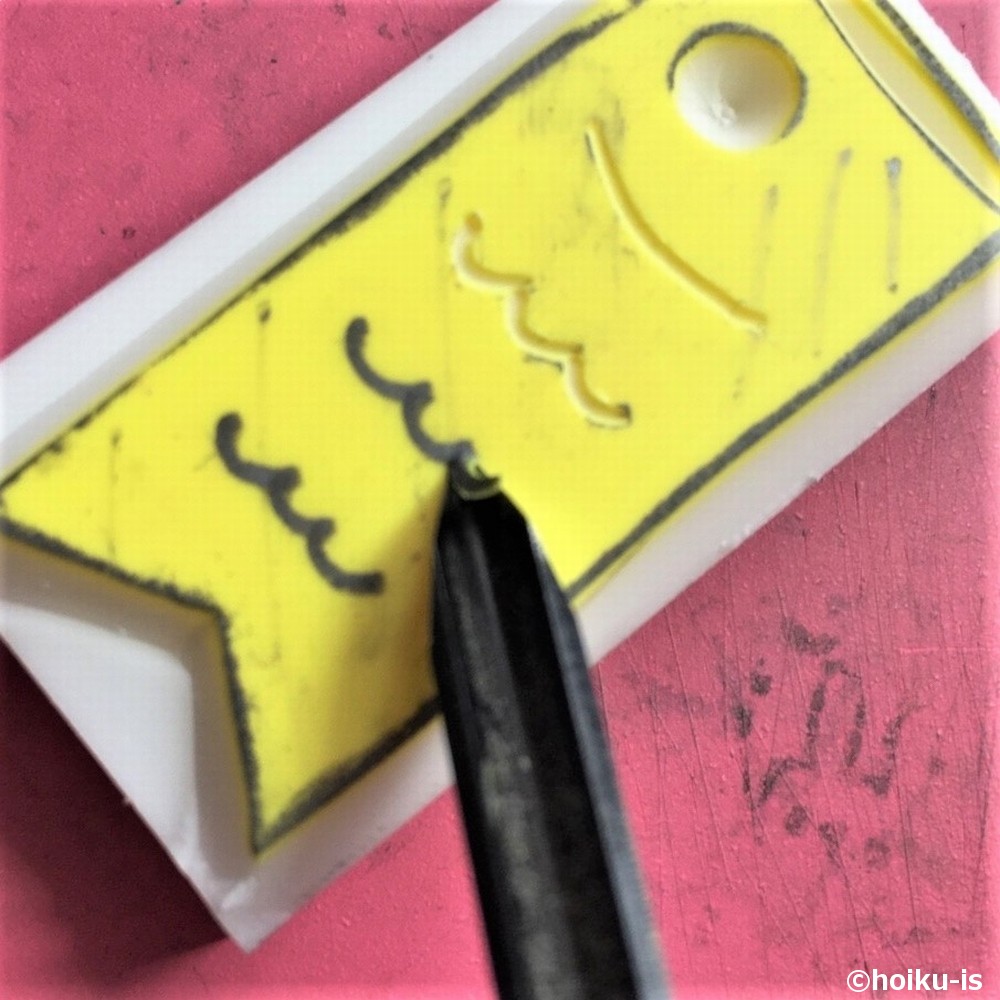

消しゴムに転写したら、輪郭を彫っていきましょう。ここは毎回同じ手順ですが、もう慣れましたか?

色を付けたい部分を残す方法

はんこ教室で、「どこを残してどこを彫るかわからない!」という質問をよく受けます。色をつけたいところを残せばいいんですが、彫っているうちに分からなくなってしまうという方も多いようです。

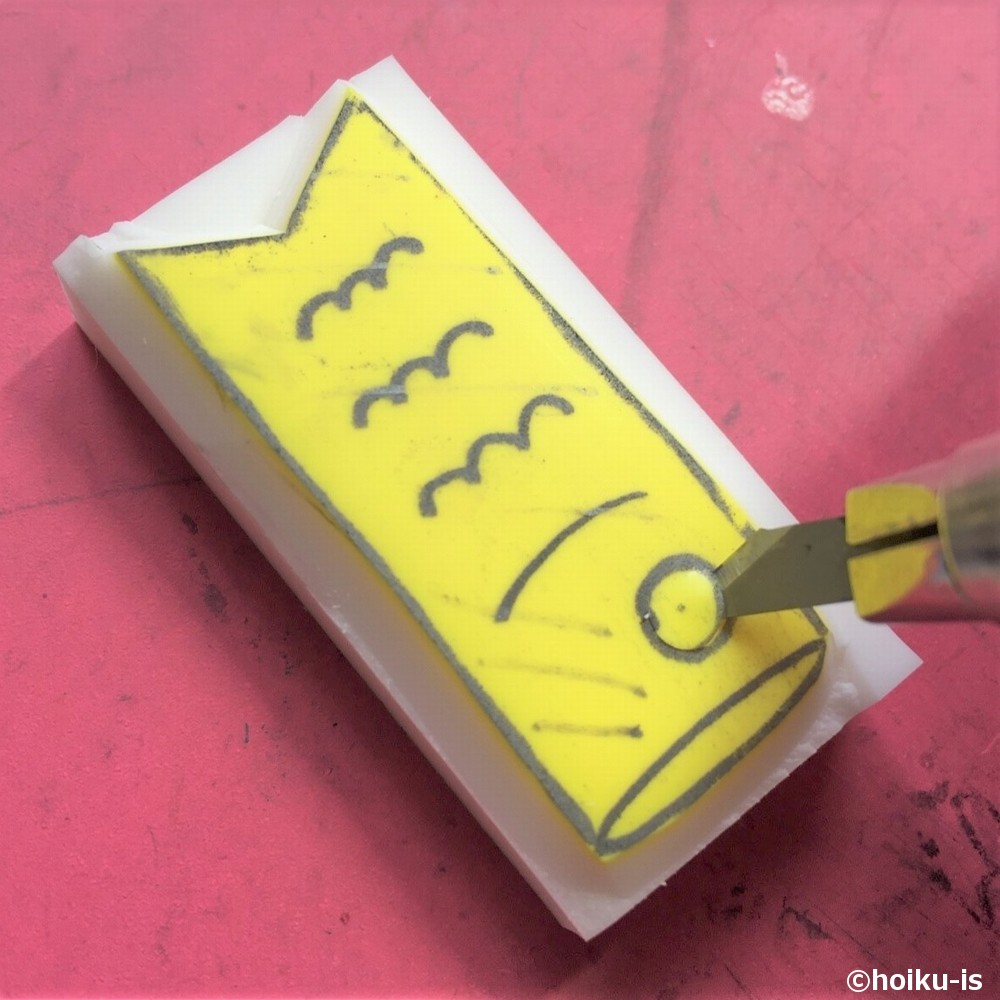

そんな場合は、残したいところに、自分にわかる程度で良いので、予め

斜線を入れておきましょう。下の写真を参考にしてくださいね。直接消しゴムに書き入れても良いですし、下書き段階のトレーシングペーパーに書いておけば、くっきり見えると思いますよ。

まずは兜から。これは、折り紙や新聞紙で作るような兜をイメージしています。そのため、紙であれば裏返すところを彫っておきます。

折り目になる部分は、かすかにわかる程度で良いので、三角刀で筋を入れましょう。

次に、こいのぼりの上でくるくる回っている飾り。これは中を星型にしてみました。

星のそれぞれの辺にナイフを少し斜めに、深めにさしていけば、ぽろっと星が抜けます。うまく抜けない場合は、

半分ずつでも良いので星型に抜けさえすればOKです。

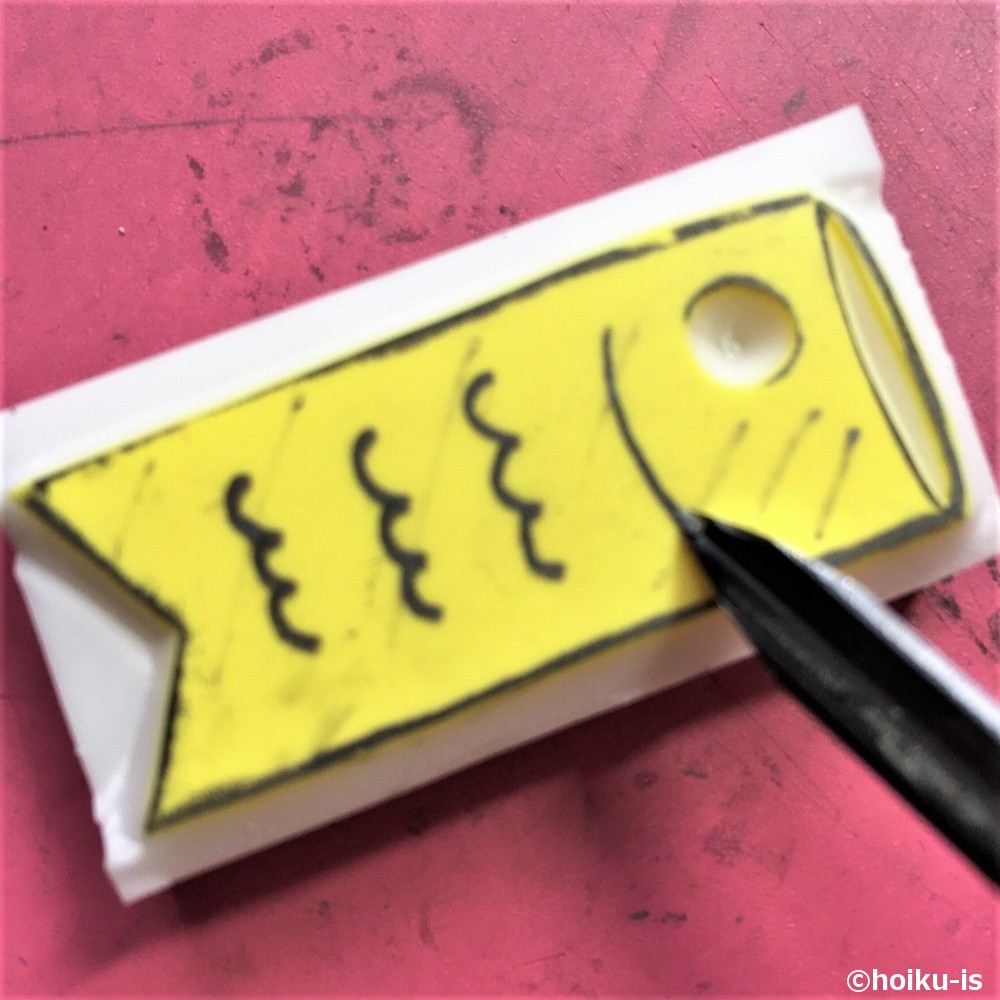

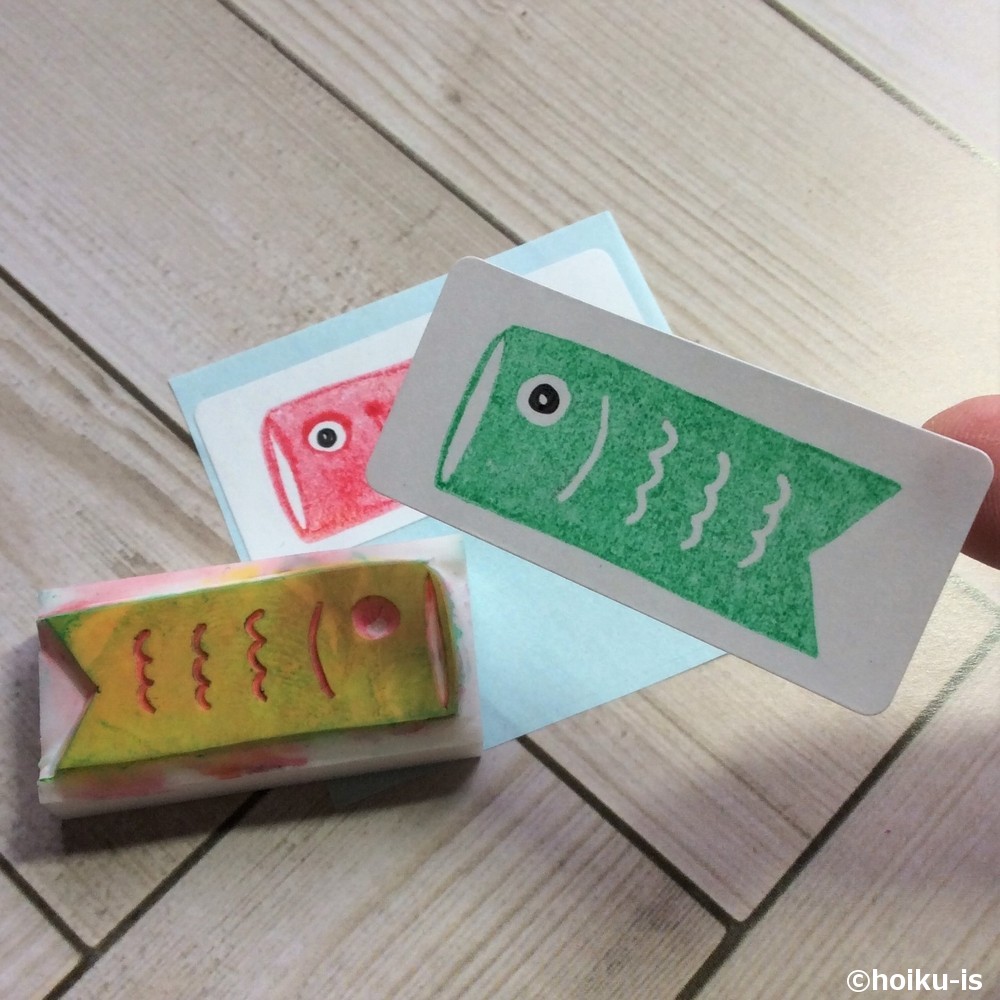

最後に主役のこいのぼり! 目はくり抜き、風が通る部分も抜いておきます。

エラやウロコのようにみせたい部分は三角刀で筋を入れていきます。

これで完成!

試し押しをしてみよう

こんな感じで押してみたので、よかったら参考にしてください。竿と目玉はペンで書きました。そうすれば丸い目玉にしたり、にこにこさせたりして自由に楽しむことができます。

裏がシールになった紙に押せば、貼って楽しむこともできますよ。

3月から4月にかけて、

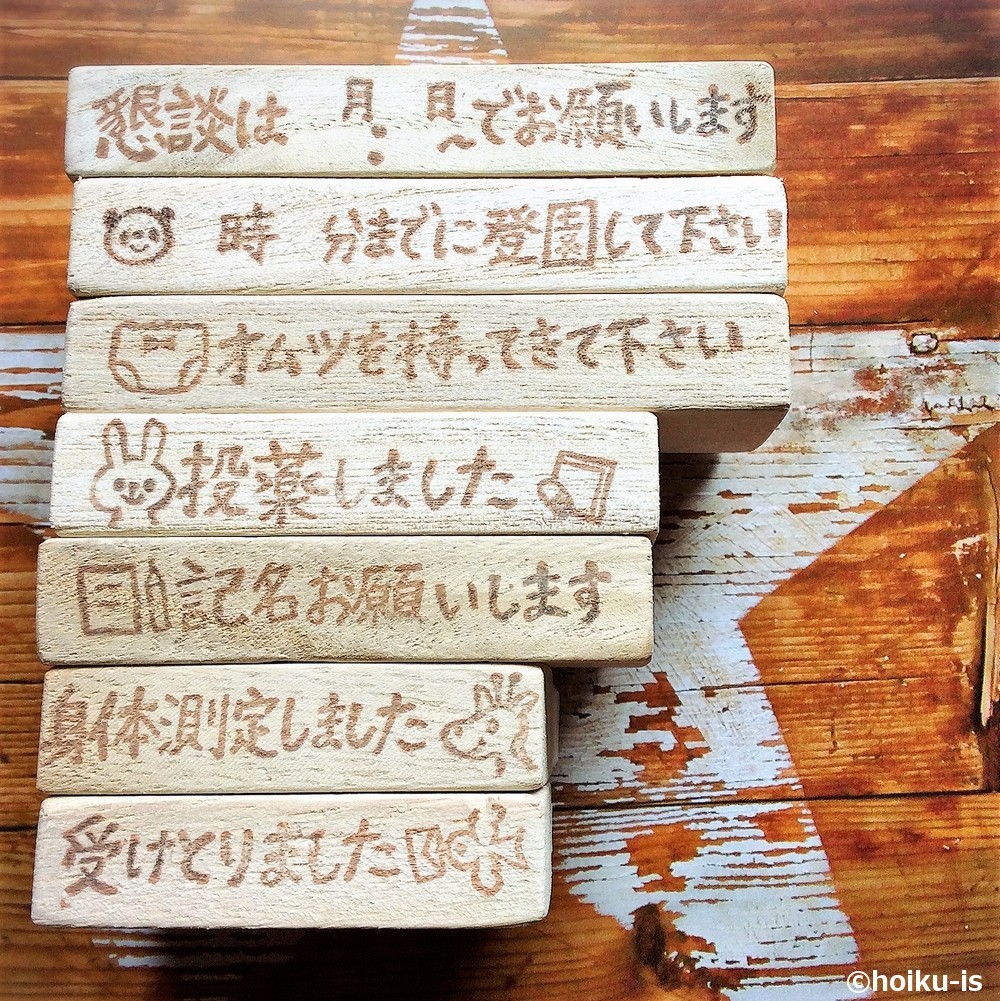

保育士さんからお帳面用のはんこをたくさんオーダーいただきました。毎月使う「身体計測しました」というものだけでなく、普段の業務を少しでも軽減させられるようなリクエストだなぁと感じました。それではまた!

【ほかおすすめの消しゴムはんこ記事はこちら】