>>連載の記事一覧はこちら

発達障害の子の「ひとりで繰り返す遊び」との向き合い方

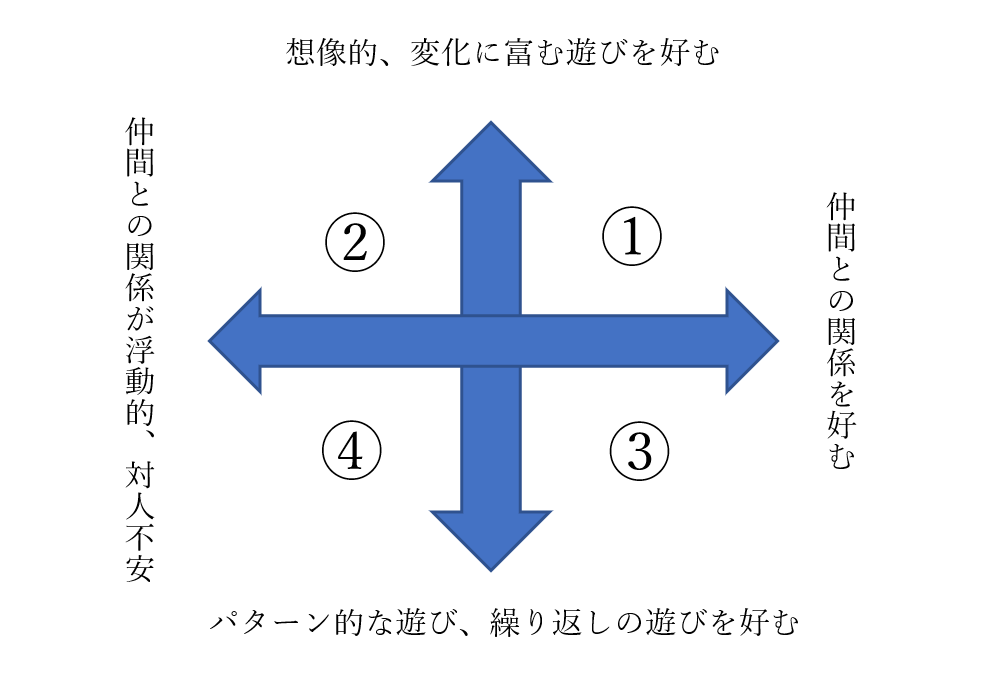

前回は「発達障害のある子の『ルールがある遊び』への参加についての考え方」として、「遊びの指向性」と「対人指向性」の軸で「遊び」を考えるというお話をしました。 「その子がどんな『遊び』を楽しめるか?」という方向性を判別する方法を、下の図でもう一度見てみましょう。「『遊び』の指向性」と「対人指向性」の組み合わせによって、子どものタイプを判別する表になります。

④「繰り返しの『遊び』を好む 」×「 仲間との『関係』が浮動的、対人不安」

このパターン(表の左下)に当てはまる子どもへの対応についてもう少し考えてみたいと思います。

「繰り返しの遊びを好む・対人不安タイプ」の子どもとは?

このタイプの子どもの場合、対人不安の傾向がとても強いと「遊び」そのものの好き嫌い以前に、人との関わりへの嫌悪感から「遊び」を拒否することがあります。そこをよく見極めないと、その子にとっての3つの要素を充たす「遊び」を補償してあげることができません。

遊びの3つの要素とは、①自分から②満足するところまで③楽しむことができることです。

対人不安の傾向がとても強い場合、まず考えるべきは子どもに安心してもらうこと、そして保育士との関わりを作ることです。

保育士との間に「この人は安心できる」「この人のことを見ていると、おもしろいことがある」という関係を作りたい。

そのためにはどうしたらいいでしょうか?

子どもに「安心感」と「楽しい遊び」の環境を用意するには?

保育士と子どもの間に安心できる関係を作り、その上でどうやって子どもに3つの要素を充たす「遊び」を補償していったらいいか。私は次のように考えています。

続きは、ほいくisメンバー/園会員限定です。

無料メンバー登録でご覧いただけます。