保育士が取り扱う個人情報とは?

そもそも「個人情報」とは、個人情報保護法という法律に定義があり、生存する個人に関する情報であり、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものや、他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができるもの、個人を識別する符号が含まれるものをいうとされています。

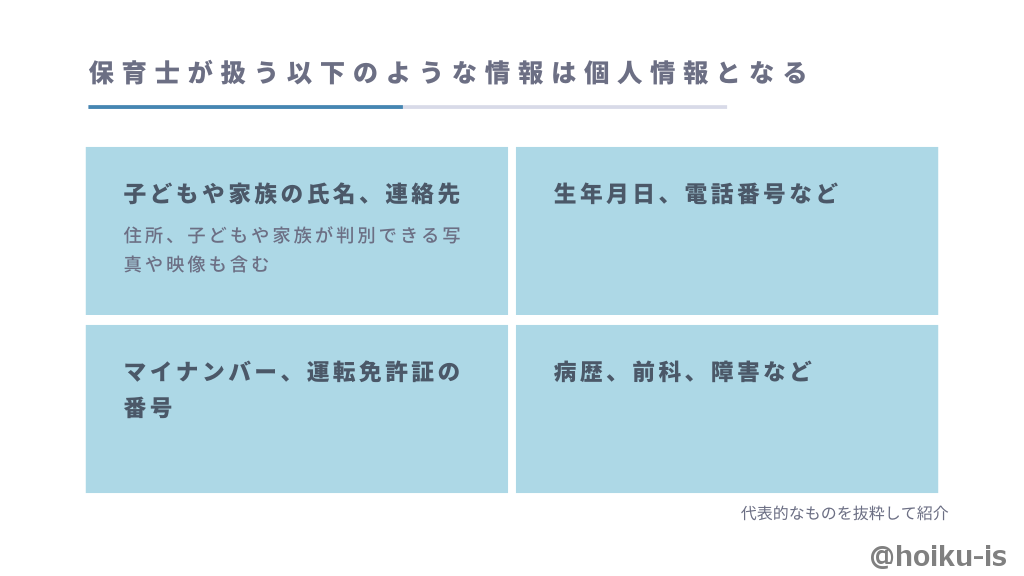

例えば、保育士が扱う以下のような情報は個人情報となります。

- 子どもや家族の氏名、連絡先、住所、子どもや家族が判別できる写真や映像

- 生年月日、電話番号など

- マイナンバー、運転免許証の番号

- 病歴、前科、障害など

マイナンバーや運転免許証の番号は「個人識別符号」と呼ばれ、これも個人情報になります。

また、病歴、前科、障害など、特に配慮すべき個人情報は「要配慮個人情報」と呼ばれ、差別や偏見などの不利益を被らないように特に配慮しなければならない情報とされています。

保育士は、子どもや家族の氏名や住所を扱うことはもちろん、子どもの病歴や障害に関する情報を扱うこともあります。これらはすべて個人情報となるため、取扱いに注意する必要があります。

個人情報の取扱いについて

保育士が個人情報を取り扱うにあたっては、個人情報保護法を遵守する必要があります。個人情報保護法では、主に以下の4つの点について取扱いのルールを定めています。①個人情報の利用目的について

個人情報を取得する際には、利用目的を明らかにしなければなりません。例えば、園児が入園する際に撮影した写真の掲載目的などについて、明らかにしておく必要があります。利用目的以外に個人情報を利用する場合、保護者の同意を得る必要があります。

②個人情報の保管や管理について

取得した個人情報について、プライバシーポリシーや個人情報管理規程などを策定する必要があります。規程の中で個人情報の取扱いや漏洩した場合の措置などについて定めておきます。また、個人情報の取扱いについて保育士の間で認識を共有しておくため、保育園で個人情報の教育を施すことが重要です。秘匿性の高い個人情報については一定以上の役職の保育士しかアクセスできないようにするなど、個人情報の管理方法についてもルールを設けておく必要があります。

③個人情報の第三者提供について

個人情報を園児や保護者以外の第三者に提供するときは、原則として事前に本人または保護者の同意を得なければなりません。「第三者」というのは、本人や本人の保護者以外の園児やその保護者も含まれます。

④本人からの開示請求への対応について

本人またはその保護者から個人情報の開示や訂正等を求められた場合、その請求に応じなければなりません。対応方法についてはプライバシーポリシーや個人情報管理規程で定めておきましょう。個人情報保護法で守るべきルールの他、保育士は、児童福祉法も遵守しなければなりません。児童福祉法では、正当な理由なく業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないことが定められています。ここでいう「秘密」とは、個人情報に限らず、保育園内で秘密とされている全ての情報が含まれます。保育士を辞めた後も秘密を漏らしてはならないとされています。

保育士業務を行う上で気を付けること

保育士業務において個人情報を取り扱うにあたり気を付けるべきことがあります。以下では、保育士が個人情報の取扱いで気を付けるべきことを4つ説明します。①他の園児や保護者に気軽に個人情報を話さない

先ほども説明したとおり、本人や本人の保護者以外は、すべて「第三者」ですので、第三者に個人情報を提供する場合、本人または本人の保護者から事前に同意を得なければなりません。園児の家族構成や保護者の職業についても個人情報になりますので、他の園児に気軽に話すことは慎みましょう。

②保育園の外で個人情報を気軽に話さない

保育園の外で園児の名前や保育園で起きたことなどを気軽に話さないようにすべきです。例えばレストランや公衆トイレなどは不特定多数の人がいるため、園児の個人情報を話すべきではありません。他の保護者が周りにいて園児の個人情報を聞いてしまう可能性もあります。③個人情報が記載された配布物の取扱いに注意する

園児の個人情報が記載された配布物を他の園児に配布する際には注意が必要です。電話番号や住所を他の園児に知られたくないという保護者もいるため、個人情報が記載されている配布物については、保護者からあらかじめ同意を得ておく必要があります。また、個人情報が記載された配布物を保育園の外に持ち出すことは原則として禁止すべきでしょう。

④個人情報が入っているパソコンのウイルス対策をする

保育士は個人情報に関するデータをパソコンで取り扱う場合も多いと思います。パソコンがウイルスに感染すると、ウイルスが個人情報をインターネット上にばら撒いたりする可能性があるため、ウイルス対策を万全にしておく必要があります。個人情報を漏洩した場合はどうなる?

個人情報が漏洩してしまったり、個人情報を記録した媒体を紛失してしまった場合、個人情報保護委員会に報告するとともに、本人に通知しなければなりません。2022年4月に法改正があり、個人情報が漏洩等した際の個人情報保護委員会への報告が義務となりました。また、個人情報を漏洩してしまった結果、園児や保護者に損害が発生してしまった場合、その損害を賠償しなければならない可能性があります。予想以上の高額になるケースもありますので、個人情報の漏洩には十分に注意しなければなりません。

個人情報の取扱いで保育士の行動が問題となるケース

以下では、個人情報の取扱いにおいて保育士の行動が問題となる具体的なケースをいくつか紹介します。これらの行動を取ることがないよう注意しましょう。

①保育士が他の園児に個人情報を話してしまうケース

「Aちゃんはお姉さんになったんだから」などと園児A以外の園児に話してしまったりすると、園児Aの家族構成がわかってしまう可能性があります。他の保護者に自分の家族構成を知られたくない保護者もいるため、家族に関する情報や家族の職業を気軽に話すことは問題となります。②保育士がSNSでうっかり個人情報を漏洩してしまうケース

園児の氏名や住所などをSNS上に記載することは問題があるということは多くの保育士が認識していますが、運動会などの保育園の行事の写真を気軽にSNSにアップしてしまい、個人情報が漏洩してしまうケースがあります。園児の顔が写った写真はその保育園にその園児が在籍していることがわかってしまうため、避けるべきでしょう。

③保育士同士のおしゃべりで園児の個人情報が漏洩してしまうケース

保育士同士でランチに行った際に、「Aちゃんは最近〇〇で・・・」などと園児の話をしていたところ、偶然他の園児の保護者がその話を聞いてしまうケースがあります。保育園の外では誰が話を聞いているかわかりませんので、園児に関する話はしないよう心がけましょう。まとめ

保育士は園児に関する多くの個人情報を取り扱う職業です。園児やその家族に関する情報はその多くが個人情報に該当するため、第三者への提供は原則として本人の同意を得なければなりません。特に園児同士での個人情報のやり取りやSNSでの情報発信には細心の注意を払う必要があります。個人情報が漏洩してしまうと保護者からのクレームにつながったり、ニュースになってしまうリスクもあります。 園児やその保護者を守るためにも、保育士として個人情報の保護を遵守するようにしましょう。