とんでもない園に就職してしまった!?

そんな私が就職前にOJTで系列園を訪れた時の印象は、「とんでもない園に就職してしまったかも…」でした。少なくとも4年間バリバリ保育士をやっていた私が、保育という仕事において、子どもたちにどう関わったら良いのか、何をしたら良いのかが全くわからなかったのです。

OJTで来ているし、新人じゃないし、何かしなきゃ! と焦る私は落ち着かず、掃除や何かの作業を与えられることにホッとしたことを覚えています。

それまで経験してきた「保育」という仕事

保育士は子どもたちを先導して動き、食事の準備をしたり、掃除をしたり、遅れをとっている子をサポートしたりと、割とわかりやすい動きをしていました。実習生だった頃を思い出しても、遅れている子をサポートしながら、なんとなく流れに身を任せているだけで時間を過ごすことができた気がします。

モンテッソーリ教育を取り入れている園ってどんな感じ?

では、どうしてそれと同じことがモンテッソーリ教育を取り入れている園ではできなかったのでしょうか? 一言で言うと、“バラバラと子どもが動いていること”が違和感だったのです。それがどういうことか、具体的にモンテッソーリ教育を取り入れている園の特徴と、それまで私が経験してきた一般的な園との違いを、いくつか挙げてみます(あくまでも、私自身が経験した園での例ですので、その点はご理解いただけますと幸いです)。

「おしごとの時間」活動

ずっと絵本を読んでいる子もいれば、次々とおしごとを取り替えて忙しそうに動き回っている子もいるので、お部屋の中を子どもたちが自由にバラバラ動いているという印象があります。

当時、私にはモンテッソーリ教育の知識も技術もなかったので、始めて見る教具にどう触れていいかわかりませんでした。そんな理由もありますが、最初から最後まで自分でできるように環境が用意されているので、大人のサポートがなくても子どもたちは十分活動できるようになっていたのです。この時間、「私はここに必要なのかな?」とさえ思うほど、子どもたちが自立しているように感じました。

日常生活で子どもが自立する工夫

日常生活の至る所でも、そのように感じる場面が多くありました。それまでは保育士がやるべき仕事だと思っていたさまざまなことが、この園では子どもの仕事なのです。食事の場面だけでも、コップにお茶を注いだり、ご飯をよそったり、テーブルを拭いたりなんてことも、発達に応じて子どもがやることになっています。というよりは、子どもが「自分で」できるように、台の高さや雑巾のサイズまで工夫されています。

子どもが何かをこぼした時、反射的に私が床を拭こうとすると「自分でやるのに」と言われたこともあり、“私が子どもの仕事を奪ったらいけない”ということを教えてくれました。

異年齢保育が基本

このように学年に縛られない集団での生活は、自然と年上の子が年下のお世話をしたり、助け合ったりすることができる環境となります。例えば食事の準備だって、大きい子が小さい子をサポートして一緒に食べたりするので、保育士がお手伝いする機会が少なくて良くなります。

保育士の役割ってなんだろう?

それまでは、「子どもにしてあげる」ことが保育士の仕事だと思っていました。着替えさせてあげる、お茶を注いであげる、遊んであげる…保育計画にもそうやって書いていた気がします。

それが、モンテッソーリ教育に出合い、学んでいくうちに「子どもが自分でできるようにお手伝いする」ことが保育士の役割だという風に考えが変わったのです。今では、「~してあげる」という言葉を先生たちが使うと、即座に“NO”と言います(笑)。

子どもが生活に参加することで保育も“楽”になる!

そうしていくと、子どもが生活に参加できるようになり、大人の助けがなくても生活を進めることができるようになります。それは、誤解を恐れず言うならば、『“楽”な保育』になるのです。

“楽”というのは、決してやるべきことをしないで手を抜いて、サボって良いという意味ではありませんよ。子どもが生活に参加できるように環境を整えて任せることができると、単純にそれまで大人の仕事だった掃除や食事の支度、後片付けなどを子どもが自分でやれるようになります。「子どもを労働力として使え」と言っている訳でもなく、これは子ども自身が求めていることでもあるのです。

0~3歳までは、自分の身の回りのことを自分でできるようになることに夢中になります。一方で3歳~6歳の子どもたちは、その対象が自分以外のものへと移っていきます。自分たちが生活する環境を自ら整える、綺麗にする、小さい子どもたちのお世話をすることだって、この時期の子どもたちにとってはやりがいのある“おしごと”になるのです。

そんな子どもたちの“やりたい”エネルギーを有効活用すれば、結果的に大人にもゆとりが生まれるという話ですね。

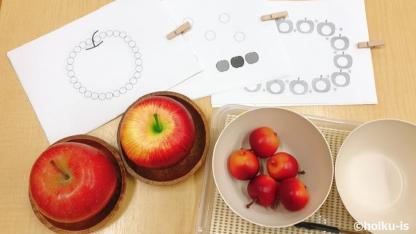

そのために何より必要なのは、『環境(物的環境)』です。次回は、この『環境』についてお話したいと思います。

【関連記事】