“保育の2025年問題”とは

近い将来、保育施設の供給が利用児童数を上回り、定員割れや経営悪化に陥る可能性が具体的なデータと共に浮き彫りになったのです。

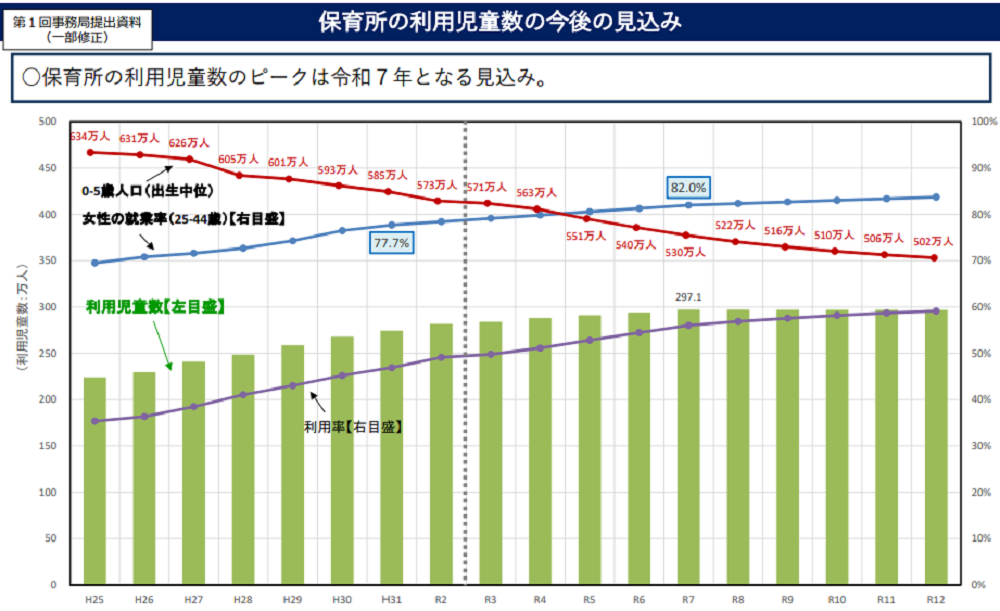

まずは、“2025年問題”と呼ばれるきっかけとなった厚生労働省の算出データの内容をもとに、ポイントをおさえましょう。

参照:保育を取り巻く状況について/厚生労働省子ども家庭局保育課(令和3年)

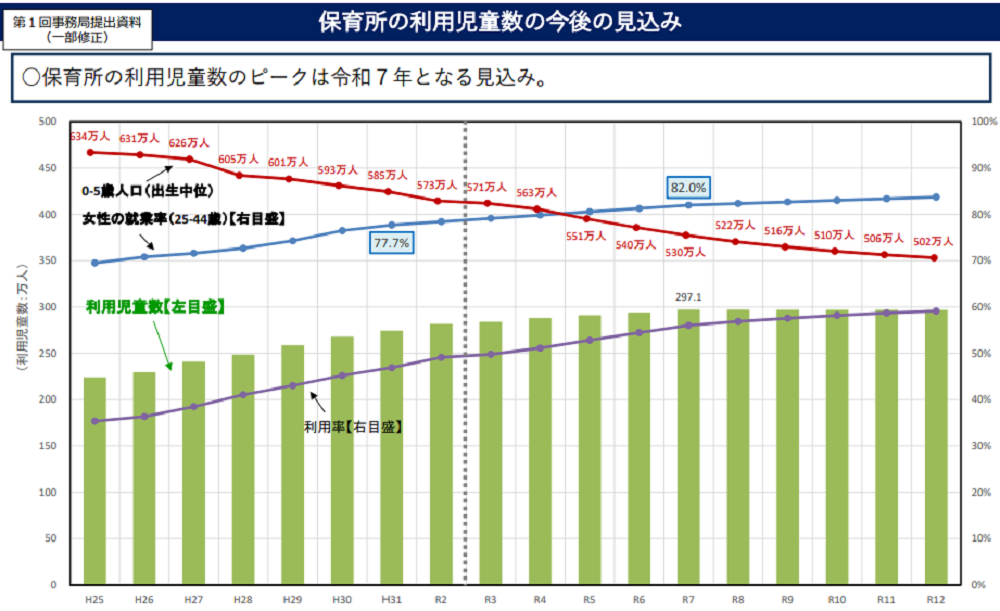

【ポイント①】0~5歳人口の減少

出典:保育を取り巻く状況について/厚生労働省子ども家庭局保育課(令和3年)

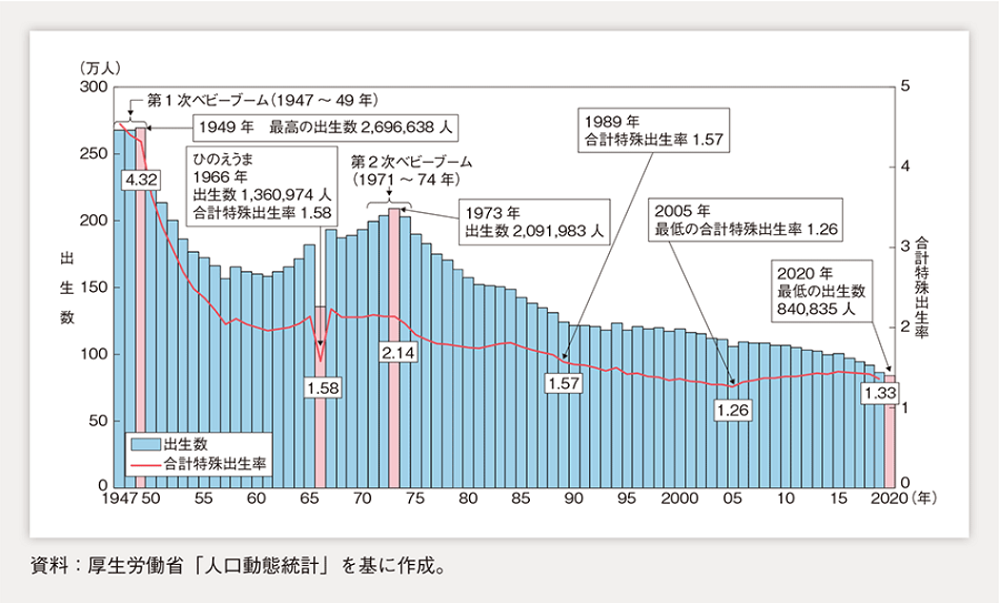

そもそも日本の総人口は2000年代中頃から減少に転じているうえに、近年は晩婚化や未婚化、新型コロナウィルスの影響による妊娠控えなど、さまざまな要因から出生数が減少し続けています。

厚生労働省の「令和3年(2021)人口動態統計月報年計(概数)の概況」によれば、2022年度(令和3年)の出生数は811,604人で、過去最少を記録。このまま少子化に歯止めがかからなければ、いずれ保育の対象児童そのものが減っていくことが予想されます。

参照:令和3年(2021)人口動態統計月報年計(概数)の概況/厚生労働省

【ポイント②】女性の就業率の上昇

出典:保育を取り巻く状況について/厚生労働省子ども家庭局保育課(令和3年)

働く女性が増えるということは、当然ながら保育施設のニーズは高まっていくということになります。グラフでも相関関係が見られますが、女性の就業率の上昇に合わせて利用児童数も増加し、2025年(令和7年)にはピークの300万人近くに達すると予測されています。

しかし、お伝えしたように0~5歳人口は下降の一途をたどります。2025年以降の利用児童数はしばらく横這いに推移したのち、ゆるやかに減少していくと考えられています。

待機児童の解消も見込まれている

少子化が進む中で、待機児童の解消が見込まれていることも、2025年問題を理解する上で大切なポイントです。「地域における保育所・保育士等に関する検討会/厚生労働省」によると、2021年(令和3年)4月時点における全国の待機児童数は5,634人。平成29年の調査結果である26,081人と比較すると、約1/5の割合まで改善されています(※図の赤い線)。

これまでは、大きな社会問題となっていた待機児童を解消すべく国が主導して保育施設を増やしてきました。2020年(令和2年)には、厚生労働省が「新子育て安心プラン」を打ち出し、令和6年度末までに新たに約14万人分の保育の受け皿を整備する計画も公表されています。

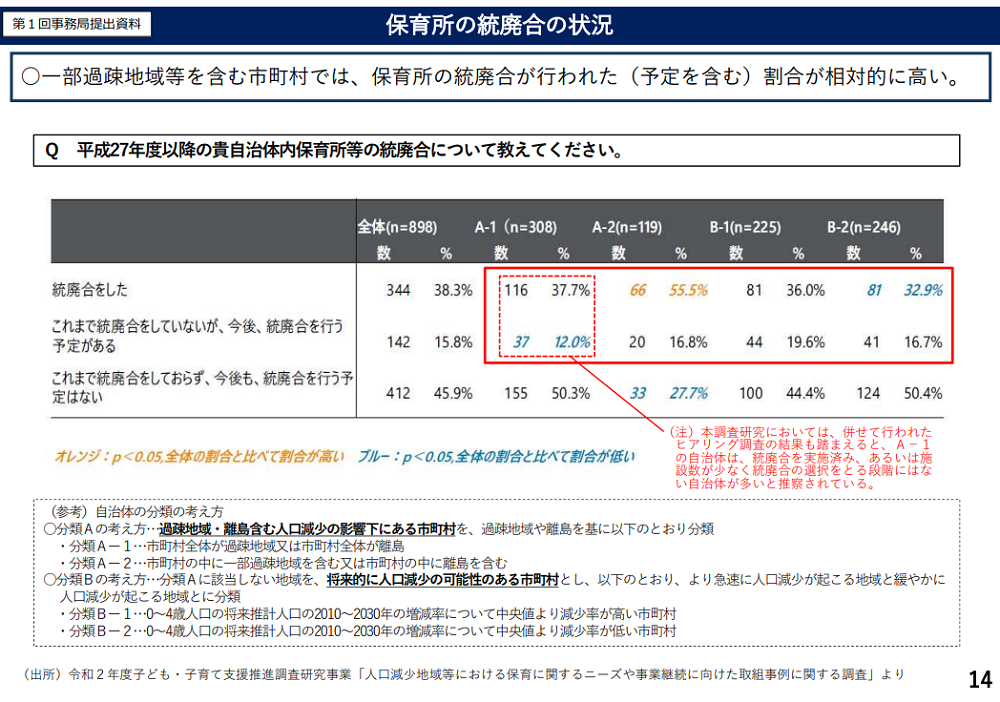

一方で、人口減少や過疎化が進む地方では、すでに定員割れによる経営難等の理由により保育所の統廃合が行われた(もしくは行われる)割合が72.3%と高い割合で報告されています(※表のA-2の部分)。

このままのペースで少子化が進めば、やがて都市部の保育施設においても同じように定員割れや統廃合が生じる可能性が考えられます。そうなった場合、これまで増やし続けてきた保育施設をどう維持・管理していくのかという点も課題の一つとなっています。

今後はどうなる?

言い換えると、保護者が保育施設を選ぶ時代がやって来るということでもあります。

今後は、働く保護者が抱える多様なニーズや、地域の実情にマッチした保育施設が生き残っていくことが考えられます。これまで入園の申込みが途切れなかったような保育施設でも、園児募集や広報の強化、他園との差別化、地域との連携強化など、さまざまな対策を取る必要が出てくるかもしれません。

今後、保育施設はあらゆる面において高い質や企業努力が求められるようになることが予想されます。保育士も例外ではなく、これまで以上に高い専門性やスキルを身につけていく必要があると言えるでしょう。

将来について考えるきっかけに

2025年問題は、保育者にとっても仕事や生活に関わる見過ごせない課題です。今回の記事をきっかけに少しずつ理解を深め、今何ができるのか考えるきっかけにしてみてください。▼「最新の保育ニュース」関連記事はこちら