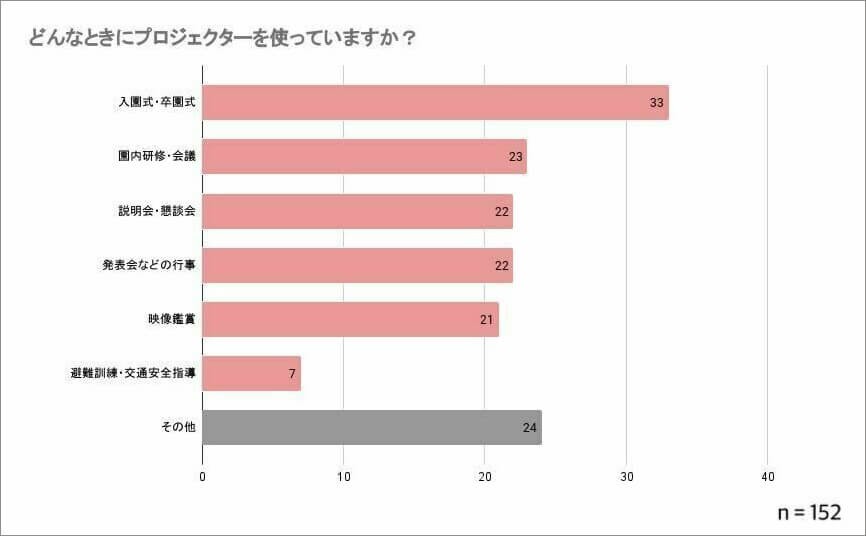

プロジェクターってどんなときに便利?

ほいくis調べでは「プロジェクターを使っている」という保育園や幼稚園は、まだ4割ほど。どんなときに使っているのか聞いてみると…

さらに最近、「プロジェクターを使った保育」という新しい分野が研究されているのをご存じでしょうか。今回は新しい分野への取り組みを始めた園にお伺いして、先生方の考えや実践方法、そして子どもたちの反応を取材してきました!

プロジェクターで広がる保育とは?

「遊びを通して学ぶ」「実体験を重視し豊かな体験から数多くの経験を積む」ということを大切にし、さまざまなICT機器を使って遊びの幅を広げる取り組みを行っているそうです。

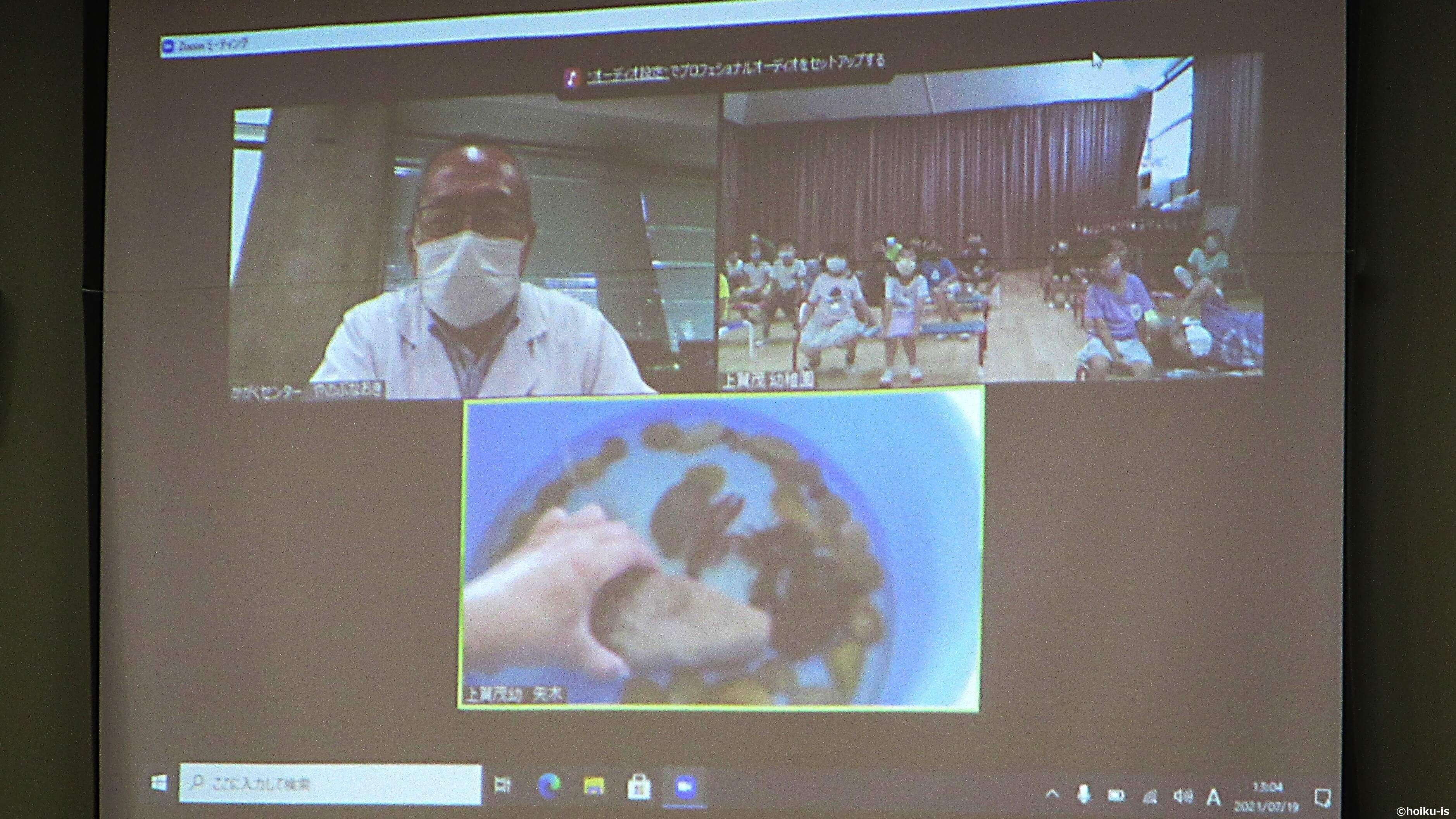

保育のICT化というと難しく聞こえますが、プロジェクターを使って映像投映する「プロジェクションAR(拡張現実)」や、離れた場所にいる人と「オンラインでコミュニケーションをとる」こともICTのひとつ。

そんな最新の体験をしている子どもたちの姿を、覗いてみましょう!

| ※「京都市立上賀茂幼稚園」は京都市教育委員会から「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた実践研究事業」として研究指定を受け、直接体験をより豊かにするためのICT機器の活用に取り組んでいます。 |

大画面に博士が登場「おしえて!はかせ」

子どもたちは日頃から、飼育している生き物に「なぜ?」「どうして?」をたくさん持っていました。

そんな園児たちの「博士に聞きたい!教えてほしい!」という思いから生まれた取り組みです。

当日は「おしえて!はかせ」と題し、オンラインで繋いだ青少年科学センターの博士(職員の方)が大画面にドーンと登場。

すると…子どもたちは大興奮。

子どもたちの思いを実現するために取り組みを計画した小川先生(年長組担任)に聞くと、

「私たちは『実体験を通して心を動かし、子どもたちの学びに繋げていくこと』を大切に、保育を進めていきたいと考えています。子どもたちは生き物が大好きで、実際に飼育する中で多くの疑問を持っています。そこで『好奇心いっぱいになった子どもたちの気持ちを大切にしたい』と、京都市青少年科学センターにお願いをしました。そして、生物の先生という本物の博士を紹介していただき、子どもたちの前に実際に登場していただきました」

初の試みは大成功! 大画面に映る‟博士“を前に、コロナ禍でも「人と繋がる素晴らしさ」を子どもたちが実感した体験になったそうです。

まるで川の中!「賀茂川にワープ」

子どもたちからは大歓声が上がり、川に飛び込んで、泳ぐような仕草を見せる子も! 子どもたちの目の前には‟リアルな川“が大きく広がっているのだと感じられる印象的なシーンでした。

その後も次々と「魚がこっちを見ているよ」「こっちに泳いできたよ」など、思わず驚きや感動の声が挙がります。

プロジェクターの「拡張現実」で新体験

この企画は、プロジェクターを使って没入感のある大きな映像を映す「ARプロジェクション(拡張現実)」だからこそできる、新しい体験。「コロナ禍でなかなか遊びに行くことができない」

「そうでなくても大人数での川遊びは難しい…」

「だけど自然と触れ合う機会を大切にしたい」

先生方のそんな想いから生まれました。

「普段見られない世界」を覗いた瞬間の子どもたちは、たくさんの発見や想像に溢れていました。

使ったプロジェクターは?無料でトライアルも

ここまで紹介した写真の中で、プロジェクターがどこにあったか気がついたでしょうか?実はこちらです!

でも、この最新プロジェクター「FORESIGHT VIEW/フォーサイト・ビュー」(発売元:カシオ計算機株式会社)は、コンパクトで軽い・明るい・起動が速いことが最大の魅力。

保育中に使うにはもってこいの商品なのです。実際にFORESIGHT VIEWを使った上賀茂幼稚園の先生方に、使い心地を聞いてみました。

軽量で準備がラク

園の先生方は「まず、コンパクトなサイズ感に驚きました。カメラの三脚にも取り付けできるので使う場面が広がり、使用頻度もグッと上がりました」と、その使いやすさに太鼓判!

「今使いたい」と思った時にすぐ準備できるのは、子どもの集中力を妨げないためにも重要なポイントですね。

立ち上げ5秒!簡単操作ですぐ投映

「操作が難しそう」「機器は苦手意識がある」そんな方も多いかと思いますが「FORESIGHT VIEW」は、ケーブルを接続するだけで電源が入って投映開始!下村園長も「小型で軽量、操作性もよく手軽に使えることと、保管場所を必要としないのが購入を決めた大きな要素です」と、その使い勝手の良さに感動したそう。

電源ONから約5秒で投映されるので、子どもたちを待たせることなくすぐに活動が始められます。

保育だけじゃない活用方法

今回取材をした上賀茂幼稚園では、絵本を投映してお誕生日会で読み聞かせをしたり、園医の歯科医さんとWEBで繋いでリモート歯磨き指導をしたりと、積極的に活用しているそう。もちろん、活用方法は保育に取り入れるだけではありません。保護者会や説明会での資料投映や職員会議、研修など、さまざまな場面で活躍します。

プロジェクターを活用して新しい体験を

今回ご紹介した「川の中を見る」「専門家の話を聞く」という活動は、テレビやタブレットでただ映像を観たり話を聞いたりするだけでも実践できるものです。しかし敢えてプロジェクターを使って大きく投映することに、上賀茂幼稚園の先生方はねらいをもっていました。

映像投映×保育のねらいとは?

ただ「見る」だけでなく、まるで本当にその場所にいるかのような体験をすることができ、そこで受けた刺激を原動力にして更に想像力を働かせ、主体的に活動できるきっかけになっていきます。そこで大切になるのが、子どもたちの興味や反応をその場でキャッチし環境構成をしていくことです。

コロナ禍の保育をサポート

コロナ禍で「交流」「体験」など、保育の中でも重要なことへの影響が出ている現在。プロジェクターを使うことで、

「遠足に代わる体験ができた」

「普段行けない場所にも行っているのと同じような体験ができた」

「実物では見えないものも大きく映すことで見ることができた」

と、保育の可能性を広げられたようです。

今回使用しているプロジェクターは、従来のものとは違い軽量で操作が簡単にできるので、保育現場では重宝すること間違いなしです!

調査期間:2021年12月21日(1日)

調査方法:「ほいくis」Instagram公式アカウントでアンケートを実施

調査対象:Instagramユーザー

有効回答数:Q 1.保育園・幼稚園・こども園で「プロジェクター」を使っていますか?/879件、Q2.どんなときに使っていますか?/152件