ドキュメンタリー映画『夢みる小学校』

作中では、これらの学校での生活に密着した映像と、関係者や専門家へのインタビューを織り交ぜながら、子どもたちが自分らしく生き生きと成長していく姿が丁寧に描かれています。自ら撮影を手掛けるオオタヴィン監督の優しい眼差しには、子どもたちに対する、「自分のままでいいんだよ」というメッセージが込められているようで、スクリーンからは陽だまりのような温かい雰囲気が感じられました。

「子どもの主体性を伸ばす」「一人ひとりの個性を大切にする」といった考え方は理解しているものの、どうやって保育の実践として取り入れていけば良いかという点で課題感を持っている保育者も多いと思います。この作品は、そういった課題へのヒントがたくさん詰まった作品なのではないかなと思います。

南アルプス子どもの村小学校

また、この学校には「先生」がいません。教師は「○○せんせい」ではなく、子どもたちからはニックネームで呼ばれる「おとな」としてプロジェクトを担当します。これは、子どもたちを「教え・導く」存在ではなく、子どもたちとともに歩むアドバイザーや、“お助けマン”のような存在としてかかわるという考え方が反映されているのです。

作中では、子どもたちがプロジェクト活動を通して、自分たち自身でやり方を決めて、調べ、体験し、時には失敗をしながら学んでいく姿や、それらを温かくサポートしていく「おとな」の姿がとても印象に残りました。子どもたちの主体性を育むにはどうかかわれば良いか? 保育でのかかわり方のヒントにもなりそうな映像でした。

きのくに子どもの村学園とは

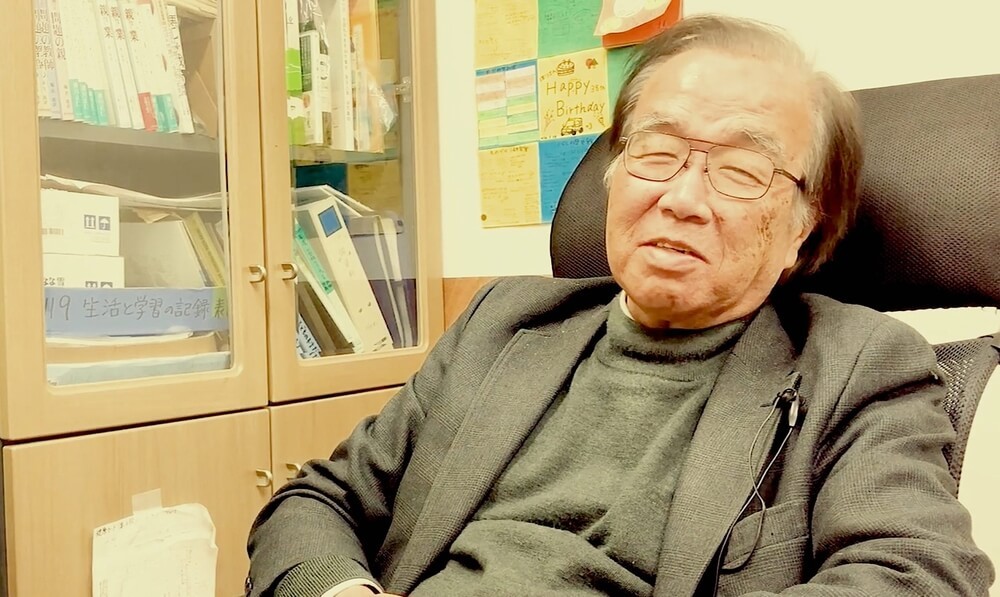

(学校法人きのくに子どもの村学園 理事長・学園長の堀真一郎さん)

(学校法人きのくに子どもの村学園 理事長・学園長の堀真一郎さん)作中の堀さんのインタビューで特に印象に残ったのが、「『自由には責任が伴う』というのは、この学校ではタブーなんです」という言葉。挑戦には失敗がつきもの。そしてその失敗は、子どもたちが成長するために必要な経験です。子どもたちが自由に挑戦すること、そして失敗することに対して、大人たちが責任を引き受けてあげるという考え方が、学園の子どもたちの伸び伸びと自己表現をする姿に繋がっているのだなと感じました。

子どもファーストとは?

両校ともに共通しているのは「子どもファースト」という考え方。この言葉には、「考えるのは子どもたち自身」や、「子どもが自ら育つことを大切にする」といった要素が集約されているように感じました。もちろん、小学生、中学生と年代は異なりますが、子どもが自ら学び・育っていく段階で、大人がどう寄り添っていけば良いかという点では、保育にも通じる要素があるように思いました。

専門家インタビューは必見

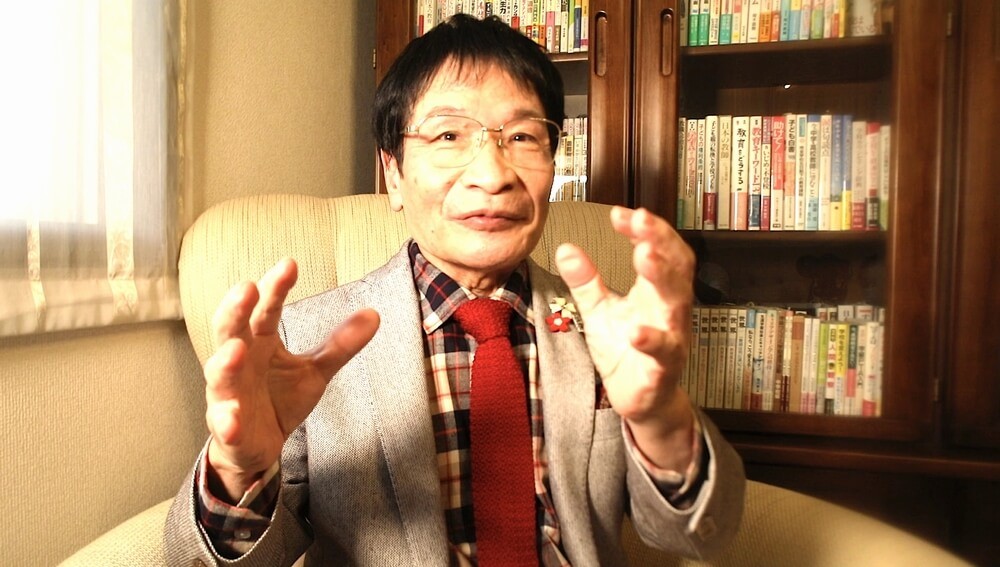

(教育評論家の尾木直樹さん)

(教育評論家の尾木直樹さん) (脳科学者の茂木健一郎さん)

(脳科学者の茂木健一郎さん)子どもがやりたいことを応援しませんか?

作品パンフレットにあったオオタヴィン監督のコメントに、「もっと子どもを自由にしませんか。子どもがやりたいことを応援しませんか」とありました。保育園が舞台の前作「いただきます」シリーズも含め、子どもたちがキラキラと輝いている姿を追ってきた監督だからこその言葉だと思いました。保育者の皆さんも日々、子どもたちの“キラキラ”した姿を引き出すために考え、工夫しているかと思います。そんな皆さんにオススメの作品ですので、ぜひご覧になってみてください。全国の劇場でロードショー公開中!

>>最新の全国劇場公開情報はこちら

ひとりひとりの個性を大切にした子どもファーストな3つの学校が登場

希望あふれる“ミライの教育ドキュメンタリー”

【公開】2022年

【監督】オオタヴィン

【出演】堀真一郎(きのくに子どもの村学園の理事長)/茂木健一郎(脳科学者)/尾木直樹(教育評論家、法政大学名誉教授)/高橋源一郎(作家、明治学院大学名誉教授)/辻信一(文化人類学者、明治学院大学名誉教授)/西郷孝彦(世田谷区立桜丘中学校前校長)/福田弘彦(伊那市立伊那小学校校長)

ナレーション:吉岡秀隆

【公式サイト】

https://www.dreaming-school.com/