行事食とは

子どもの日、七夕、ひな祭り…さまざまな行事がありますが、中には「〇〇と言えば、これを食べるよね!」という行事食がありますよね。例えば、ひな祭りのちらし寿司などは定番。子どもたちも、いつもとは少し違った食事が出てくると興味津々ですよね。

保育園では食育の一環として、子どもたちが伝統的な食事を体験できるよう、給食やおやつで行事食を準備しているところが多くあります。保育士や栄養士に旬の食材を教えてもらいながら、友だちと行事食を楽しむ機会を持つことができます。

行事食の由来については、大人でも意外と知らないものも多いかもしれません。込められた意味を知っておけば子どもたちにも伝えられ、それは文化を伝えていくことにもつながります。今回は、園でも取り上げられることが多い行事食についてご紹介します。

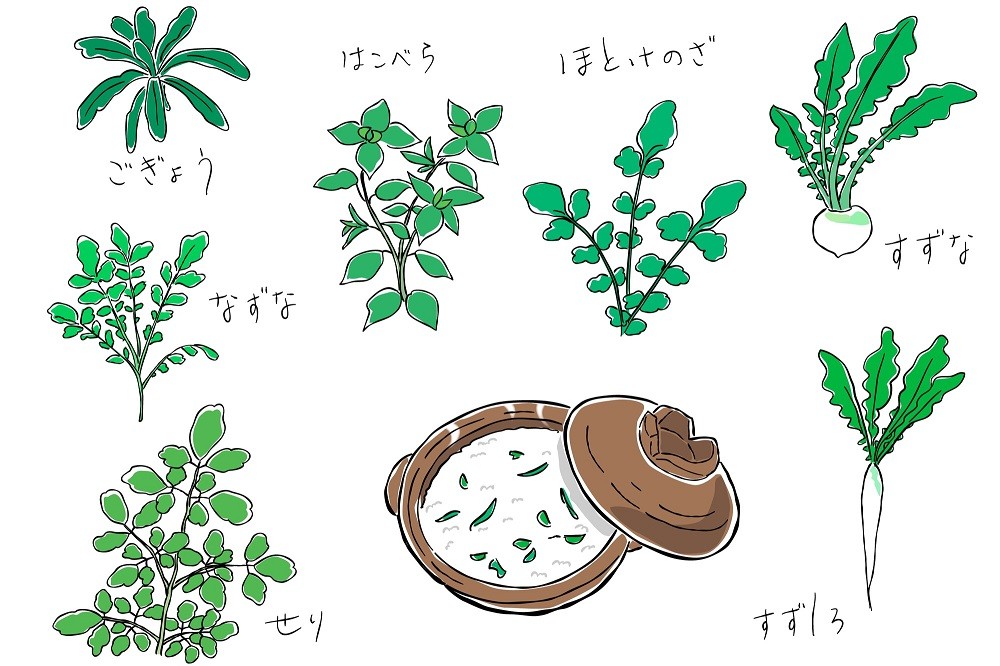

【1月】人日の節句/七草がゆ

その昔、この人日の日に「七種菜羹(しちしゅのさいこう)」という7種類の若菜を入れた汁物で無病息災を祈っていたことから、現在もその習慣が続いているのが由来と言われています。また、お正月のごちそうで疲れた胃腸を休め、青菜を食べることから新年の無病息災を願う意味も込められているそうです。

七草がゆには、春の七草と呼ばれている「せり・なずな・ごぎょう・はこべら・ほとけのざ・すずな・すずしろ」が使われます。これらの七草には増血作用や解熱作用があると言われ、たんぱく質やミネラルが豊富に含まれています。出汁や醤油、塩などで味を整えると食べやすくなりますよ。子どもたちにはぜひ「食べると元気になるんだよ」「家族みんなが1年間元気で過ごせますようにってお願いしながら食べてみよう」と伝えて七草がゆを味わってみてくださいね。

【2月】節分/いわし

「いわし」という言葉には、元々「弱し」「卑し」という意味があり、このいわしを食べることで体の中の陰の気を消すと考えられたようです。また、節分には焼いたいわしの頭にひいらぎを刺した「ひいらぎいわし」を飾ることもありますが、これには焼いた煙のにおいや尖ったものを鬼が嫌うため、魔よけの意味が込められているそうです。

子どもたちにとっては、焼きいわしはちょっと苦いかもしれませんね。そんなときは「いわしハンバーグ」など少しアレンジした行事食もオススメですよ。「節分は春の始まりなんだって」「いわしを食べて、鬼を追い払おう」と子どもたちに勧めてみてはいかがでしょうか。

【3月】ひな祭り/ちらし寿司・菱餅

園でも「ひな祭り会」や「ひな祭りランチ」など、行事として取り上げることも多いひな祭り。元々は、季節の節目には邪気が入りやすいと言われたため、邪気を払う意味が込められていたそうです。思い浮かぶ食べ物も多いですが、今回は給食などでも出ることが多い、ちらし寿司と菱餅(ひしもち)についてご紹介します。ちらし寿司は、料理そのものではなく使っている具材に意味があります。

- えび・・・長生き

- れんこん・・・見通しがきく

- 豆・・・まめに働く

- 緑・・・健康

- 白・・・子孫繁栄、清浄

- ピンク(赤)・・・魔よけ

【5月】端午の節句/たけのこ料理

保育園では、旬のたけのこ(筍)を使った行事食はいかがでしょうか。たけのこご飯や煮物、ちまきなど、さまざまなメニューで楽しむことができます。また、皮むきを子どもたちと一緒に行うのもオススメです。

【7月】七夕/そうめん

無病息災の意味が込められているようなので、子どもたちには「元気に過ごせるようにそうめんを食べるんだよ」と伝えてあげるといいですね。

- 5色そうめんを使う

- 星形のにんじんなどで飾り付け

- おくらを星に見立てる

【9月】お月見/お団子

この日は「十五夜」とも呼ばれ、月にお団子を15個お供えします。かつては収穫を祝う行事でもあったので、柿や栗など旬の食べ物と一緒に飾ります。

保育園では子どもたちと一緒にお団子を作って飾るのもいいですね。「お月さまみたいにまん丸なお団子だね」「今日のお月さまはどんな形かな」とイメージが膨らむような言葉をかけると良いでしょう。

食べる時はよく噛むことが大切です。子どもが喉に詰まらせないよう、気をつけたいですね。

【11月】七五三/赤飯

保育園に通う子どもたちはちょうど七五三の時期にあたります。給食でお祝いの食事を用意してみてはいかがでしょうか。現代はお祝い食の定番となっているお赤飯ですが、昔は「赤は邪気を払う」と言われ、お赤飯を食べる慣習がありました。「お赤飯はお祝いのご飯だよ」「食べると体が元気になるよ」と子どもたちに伝えると良いでしょう。

【12月】冬至/名前に「ん」が2つある食べ物

【冬至の七種】

- なんきん(南京/かぼちゃ)、にんじん(人参)、れんこん(蓮根)、ぎんなん(銀杏)、きんかん(金柑)、かんてん(寒天)、うんどん(饂飩/うどん)

保育園では、小豆と一緒に煮た「いとこ煮」が人気です。子どもたちには「栄養たっぷりのかぼちゃを食べて、風邪をひかない体になろうね」と伝えてみてはいかがでしょう。

行事食をきっかけに文化を伝えてよう

いかがでしたか? 何気なく食べていた行事食にも、一つひとつ意味があります。文化を継承していく観点からも、子どもたちに行事食に込められた意味を伝えていくことは大切ですよね。ぜひ、食をきっかけに、子どもたちと伝統的な行事を楽しんでみてください。【関連記事】