いつもの保育にモンテッソーリ教育のアイデアをプラス

しかし、これまでにもお伝えしてきたように、『モンテッソーリ教育を取り入れる』とは、おしごとをすることだけではありません。

きちんとモンテッソーリ教育の理論を学び、日々の保育をする中で、今まで自分がやってきた保育にモンテッソーリ教育の手法を取り入れてみると、保育ネタが増え、保育の展開が上手にできるようになり、おたより帳なんかも書くのが楽になったのです。

その経験から、モンテッソーリ教育の考え方は、日頃の保育に取り入れることで子どもたちの経験をより豊かにすることができると確信しました。

日々、明日の保育に悩む保育士さんの助けにちょっとでもなればと思い、今回はこのテーマでお話していきます。

基本的な考え方は、モンテッソーリ教育の5分野を参考に

●日常生活の練習(運動)

歩く、握る、摘まむ、切る、編む、混ぜるなどの、「動き」を獲得することを目的としています。動きの獲得によって、思い通りに体を動かせるようになり、自分でできることが増えていきます。

●感覚教育

五感をより良く働かせることが目的。人間は、五感によって情報を得ることで考えたり判断したりしていますから、乳幼児期にこの五感をたくさん刺激される経験はとっても重要です。

●言語教育

言語の獲得は、コミュニケーションのツールとして、また思考の道具として必要不可欠です。日常生活で使う動きや感覚器官が受け取った情報をことばにしたり、文字を書いたり読んだりします。

●算数教育

算数=計算を思い浮かべるかもしれませんが、大きさ、重さ、長さといった、身近な量の経験も立派な算数教育です。さまざまなものを持ってみたり、比べてみたりすることにも興味を持ちます。

●文化教育

言語と算数以外の科目が全てここに含まれます。地理、歴史、生物学、科学、音楽などなど、情報溢れる世界で生きている子どもの興味の対象は幅広いので、それに対応するための分野となります。

この5分野の目的や考え方をベースに、発達や月齢に応じて取り入れていきましょう。

では、具体的な例を挙げてご説明します。

※参考:モンテッソーリ教育の5分野について/モンテッソーリほいくのたね >>詳細はこちら

テーマを中心に5つの分野を展開していく例

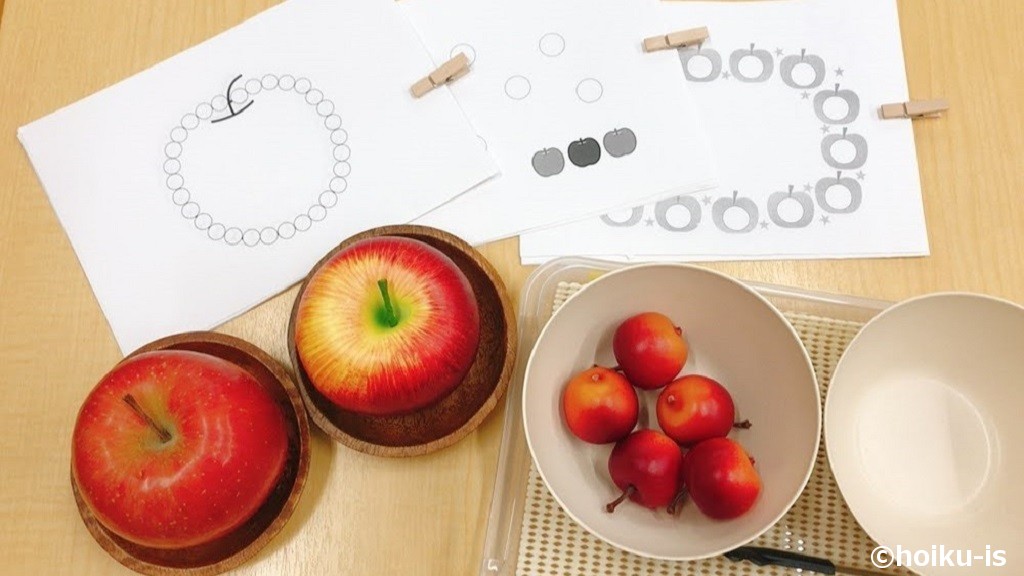

ここでは、『リンゴ』をテーマにして分かりやすくお話してみようと思います。①まずは五感で「リンゴ」を感じましょう!【感覚教育】

残念ながら、聴覚を使って感じることはできませんが、最後に子どもたちの目の前で切ってあげることができれば、包丁がサクッと入る音も興味深いものです。切ったものを食べる(味覚)ことで、味を知ることができます。普段から食べ慣れたものに十分触れることだけでも、立派な食育活動になります。

幼児さんなら、リンゴを使ったクッキングなんかもいいですね。包丁で切る、煮る、焼くなどの経験をさせてあげたいです。

②さまざまな手作業をしてみましょう。【日常生活の練習(運動)】

③ことばにして表現してみよう。【言語教育】

④量に注目!【算数教育】

⑤リンゴの名産地はどこ? 外国でもリンゴを食べるの?【文化教育】

年長さんにおすすめの活動です。スーパーや八百屋さんに行ってリンゴの産地を調べたり、日本地図を広げて、どこでリンゴが多く生産されているかを知ろうとしたりします。外国ではリンゴを食べるのかを外国籍の子に聞いてみるというのも面白いかもしれないですね。知的好奇心が活発に働く頃なので、子どもの声を聞きながら展開していくと面白いですよ。このように、「リンゴ」というものを五感で感じとることをスタート地点として、各分野に展開していくことができます。結果的に「リンゴ」というものを多角的に捉えることができるようになり、「リンゴ」をきっかけに、子どもの興味の広がりを助けることもできます。

また、「リンゴ」をさまざまなものに置き換えることで、同じような展開ができます。野菜や果物などは、乳児さんにも取り入れやすいのでおすすめですよ。

戸外活動(お散歩、公園や園庭での活動)での取り入れ方

毎日のようにお散歩に行く園も多いですが、ただ外に出れば良いという訳ではありません。「季節の変化を感じる」「体を動かす」「自然物に触れる」というような活動の目的を立てているはずです。でも、なんだかいつも同じような目的になっちゃう! というお悩みを持っている方もいらっしゃると思いますそんな時におすすめなのが、モンテッソーリ教育のアイデアをプラスした戸外活動です。特に、マンネリ化しがちな0・1・2歳児の戸外活動には「感覚体験を積む」ことを目的とした戸外活動をご提案します。

【視覚】さまざまなものに注目する

【触覚】触ってみよう

【聴覚】聞いてみよう

あえて声をかけないサイレントタイムを作ってみましょう。そうすると、子どもたちが聞こえた音に反応を示して教えてくれるでしょう。必要に応じて擬音で表現してみると、言語教育にもなります。【嗅覚】嗅いでみよう

【味覚】保育園ではなかなか難しいけど…

戸外で見付けたものをお口に入れることはできないので、これだけは難しいですね。例えば、お店から漂ってきた匂いを嗅いで、「どんな味がするんだろ~」なんて声掛けはいかがでしょう。「感覚体験を積む」を目的とした戸外活動のポイントは、ものの名前(名詞)や、状態を表わすことば(形容詞)、動きを表わす言葉(動詞)を意識すること、そして、大人自身が五感をフル活用して楽しむことです!

このような感覚体験は、幼児さんの戸外活動の目的として発展させることにもなります。

大事なのは、大人が興味を持つこと

『いつもの保育にモンテッソーリ教育をプラスする』。その最も大事なポイントは、大人が興味を持つことです。「これはどんな感触なんだろう?」「これとこれはどっちが重いんだろう?」、そんな風に興味を持つと、触ってみる、計ってみるというように行動も変わりますよね。いつもの保育をいつも通りに安全に楽しく過ごすことももちろん大切です。でも、大人の意識次第で、子どもの経験をそれまでよりも豊かにすることができるのです。ぜひ、あなた自身が「手を使うこと」「五感を使うこと」「ことば」「数や量」の視点で意識して過ごしてみてください。そして、どうやったら子どもにも感じてもらえるかな? 興味を持ってもらえるかな? と思った時、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

※参考:0.1.2歳児の戸外活動に「感覚教育」をプラスしてみませんか?/モンテッソーリほいくのたね >>詳細はこちら

【関連記事】