ジェスチャーゲーム

ジェスチャーゲームとは、出題者が声を出さずに身振り手振りの動作だけでお題を表現して、解答者はそれを見てお題が何か当てる、という人気の定番レクリエーションゲームです。お題を表現しようと全身を使ってさまざまな動きをするので、お友だちのかわいい動きや、時には面白い動きが見られて盛り上がりますよね。大人数でできて、声を出さない、そして子どもたち同士の触れ合いがないといった特徴のある遊びなので、室内でも感染症対策をしながらできるというメリットがあります。

また、この遊びの肝は「ジェスチャーだけで伝える」という点なので、保育士が事前にしっかりと説明をしてルールを理解してもらうことが大切です。

難易度

★★★☆☆対象年齢

3歳/4歳/5歳用意する物・道具

- スケッチブック

- ペン

遊びのねらい

保育園や幼稚園、認定こども園での遊びの活動では、ただ単に保育のひきだしの一つとして遊びを行うだけでなく、「ねらい」を意識して取り入れるようにしましょう。そうすることで、月案や指導案の作成にも役立ちますし、子どもたちの成長を促すことにもなります。- 頭の中でイメージしたことを、身体を使って表現することで、発想力や表現力を育む

- お友だちとコミュニケーションを取りながら遊ぶことの楽しさや喜びを味わう

- 難しいお題に対しても、諦めずに最後までやりぬく

遊び方・ルール

今回は、「2チームに分かれて競う遊び方」と「みんなで協力して伝える遊び方」の2つの楽しみ方をご紹介します。それぞれの流れを確認して、よりご自身のクラスの状況や遊ぶ人数に合った方を取り入れてみてください。2チームに分かれて競う遊び方

①先生は、あらかじめジェスチャーで表現するお題を決めて、スケッチブックに書いておきます。※文字が読める年齢の子どもたちと遊ぶときは文字を、まだ文字が読めない年齢の場合はイラストを描くとよいですよ。一度スケッチブックにお題を沢山書いておけば、何度も使い回せるので便利です。

※スケッチブックが用意出来ない場合は、出題者に耳打ちで伝える方法でもOKです。

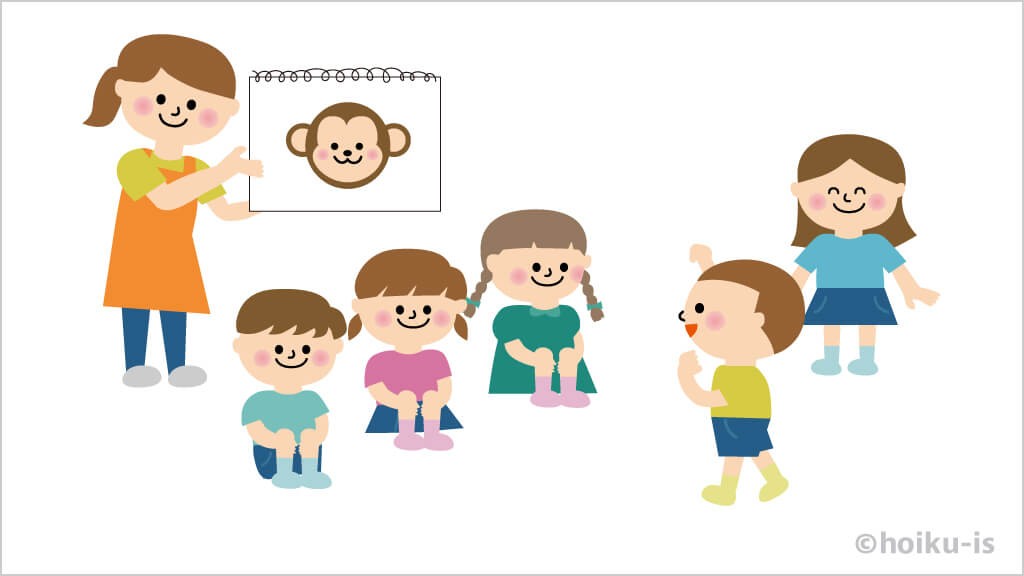

②子どもたちは、出題者チーム、解答者チームに分かれます。先生は解答者チームの後ろに立ち、お題が解答者チームに見えないようにします。

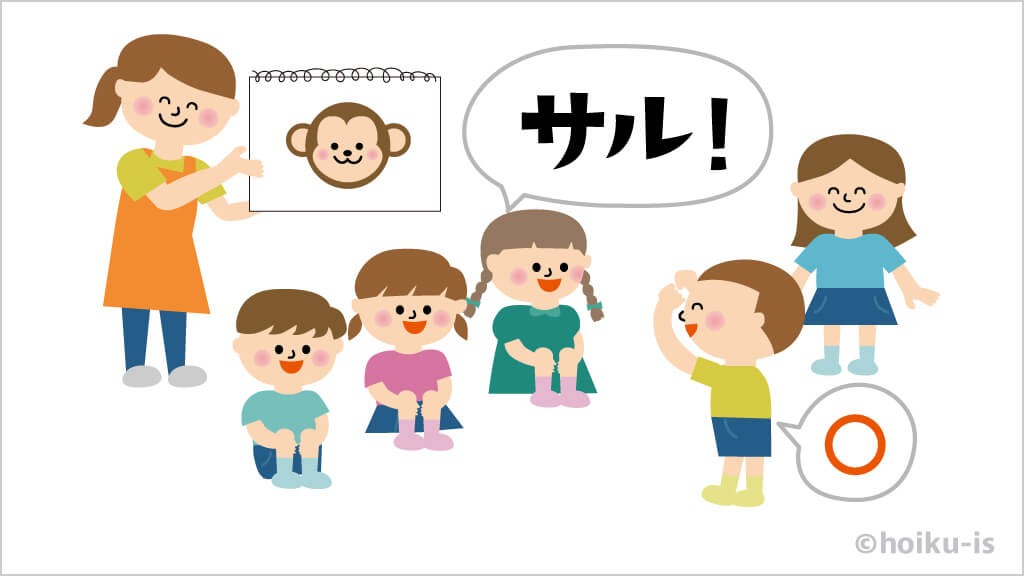

③ゲームがスタートしたら、出題者チームの子どもは1人ずつ順番に前に出てお題をジェスチャーで表現します。このとき、動きだけで表現をして「喋らない」ことが大事なポイント!

④回答者チームは、お題がわかったら大きな声で答えます。

⑤正解したら、出題者を交代して繰り返し遊びます。

⑥制限時間内に、いくつお題に正解できるかで競います。出題者と解答者を入れ替えて同じように遊び、より多く正解できたチームの勝ち!

みんなで協力して伝える遊び方

①子どもたちは、1列に並びます。②先生(お題を出す人)は、先頭の子1人だけにお題を伝えます。

③先頭の子は、すぐ後ろの子にジェスチャーでお題を伝えます。このとき、その他の子は2人を見ないようにします。

④伝言ゲームと同じように、自分がお題を伝えてもらう番、伝える番のときだけ目をあけるようにします。

⑤一番後ろの子まで伝え終わったら、答え合わせをします!お題と一番後ろの子の答えが一致していたら成功!

|

★ 遊び方解説のイラストをダウンロードしてご利用いただけます! こちらのページで紹介したイラストを遊び方の説明などでご利用いただけるよう、ダウンロード素材をご用意しました。ダウンロードするためには「ほいくisメンバー」への登録(無料)が必要です。  |

ジェスチャーゲームのお題例【年齢別】

ジェスチャーゲームの良いところは、お題によって難易度を変えられるので、幅広い年齢で楽しめるという点です。簡単なお題から難しいお題まで、おすすめの年齢と一緒にテーマ別にご紹介しますので、是非チェックしてみてください。また、今回ご紹介したおすすめの年齢でないと絶対に遊べない、ということではありません。以下の年齢別のお題選定のポイントに合わせて、実際の子どもたちの様子を見ながら出題してみてくださいね。

<年齢別のお題選定のポイント>

- 3歳児...動きが単純で分かりやすいお題

- 4歳児…3歳児向けのお題に加えて、少し珍しいお題を加えていく。動作は1種類で済むような、単純な動きのお題を選ぶ。

- 5歳児...3、4歳児向けのお題に加えて、複雑な動きを伴うお題を加えていく

年齢別ジェスチャーゲームのお題【動物】

子どもたちに身近な動物から、ちょっとマニアックな動物までお題を集めました。

<3歳児>- ウサギ(しゃがんでぴょんぴょんジャンプする、両手を頭の上に立てて耳に見立てる)

- ゾウ(腕を鼻のあたりで揺らす)

- ゴリラ(両手をグーにして胸を叩く)

- トリ(両腕を羽根に見立てて動かす)

- ブタ(人差し指を鼻に当てる)

- カエル(両手を広げ、しゃがんでジャンプを繰り返す)

- たぬき(手をグーにしてお腹をたたく)

- キツネ(親指、中指、薬指を合わせて手首を揺らす

- ネコ(しゃがんで片手をグーにして、その手を顔の横で動かす)

- イヌ(四つん這いになって吠える真似をする)

- ヘビ(寝転がって両腕を合わせ、くねくねと動かす)

- ワニ(両腕を上下に合わせて口に見立て、縦に大きく開く)

- くま(手足を地面について四つん這いになり、膝をつけずに歩く)

- 馬(両手をグーにして顔の前に出し、リズムよく走る)

- カメ(肘をつけて四つん這いになり、ゆっくり動く)

- トナカイ(両手の親指、人差し指、中指を立てて頭に当てる)

- キツツキ(手でくちばしを作り、前に突く仕草をする)

- ライオン(たてがみを表現する、四足歩行で大きく動く)

- ペンギン(両手を羽根にして身体の横につけてよちよち歩きをする)

- カンガルー(ジャンプする、お腹の袋を腕で作る)

- トラ(手で体の縞を表し、両手を顔の横に出して威嚇ポーズをとる)

- パンダ(両手をグーにして丸い耳を表現した後、眼鏡を作って目に当てる)

- キリン(首を指差して両手を上に上げ、長い首を表現する)

- フラミンゴ(両手で羽を作って体に沿わせ、片足立ちをする)

- なまけもの(寝転がってゴロゴロしたり伸びをしたりする)

- ハムスター(両手でヒマワリの種を持つ真似をして頬を膨らませ、もぐもぐする)

年齢別ジェスチャーゲームのお題【昆虫】

同じような動きをすることも多い昆虫。体を目いっぱい使って違いが出せるかな?<3歳児>

- ちょうちょ(両手を広げ、ヒラヒラさせて動く)

- とんぼ (両手をピンと伸ばして飛び回る)

- バッタ (両腕を体につけたまましゃがみ、ジャンプする)

- カタツムリ(手でグーとチョキを作って重ね、ゆっくり動かす)

- セミ(両腕を後ろに延ばして羽を作る)

- カマキリ(肘と手首を曲げて腕を上げ、前後に揺らす)

- ダンゴムシ(肘をついた四つん這いになり「少し前に進んでは丸くなる」動作を繰り返す)

- クワガタ(腕を上に上げ、ハサミを表現する)

- ハチ(片手をパタパタさせて動き、もう片方の手の人差し指で針を作ってお尻から出す)

- カブトムシ(両腕を上に上げ、手のひらを左右に開いてツノを表現する)

- ホタル (手を使ってお尻でグーパーし、光を表現する)

- くも(両手の親指をクロスさせ、他の指を動かしてクモの足を表現する)

- イモムシ(寝転がって前に進む)

年齢別ジェスチャーゲームのお題【音楽・楽器】

発表会などでなじみのある楽器からテレビで見たことのある楽器までトライしてみましょう。<3歳児>

- ピアノ(鍵盤をたたくように指を動かす)

- カスタネット(両手を叩く)

- タンバリン(片手にタンバリンを持っているように見立て、もう片方の手でそれを叩く)

- シンバル(両手をグーにして体の正面で円を描くように打ち合わせる)

- マラカス(両手をグーにして体の前に出し、上下左右に振る)

- 笛(体の前で笛を持つように構え、指を動かす)

- ギター(ギターを抱えているように見立てて弦を鳴らす)

- バイオリン(肩のあたりで片手を構え、もう片方で弓をひく)

- 太鼓(両手にバチを持っているように見立て叩くように動かす)

- 木琴(バチを持つように見立て、鍵盤を叩く)

- トライアングル(片手でトライアングルの紐を持つように構え、もう片手で棒を持って叩く)

- ベル(両手でグーを作って体の前に出し、片方ずつ前に揺らす)

- トランペット(顔の前で楽器を持っているように構え、指を動かす)

- ハーモニカ(口の横あたりに楽器を持っているように構える)

- フルート(口の横あたりに楽器を持っているように構える、ハーモニカと区別するために腕の向きや長さを変える)

- トロンボーン(片手を口元、もう片手を体の前で前後に動かしながら口を膨らませる)

- ハープ(ハープを体の前で抱え込むようにし、両手の指で弦をはじく)

- ドラム(椅子に座り、足でリズムをとりながら手をクロスさせて太鼓を叩く)

- 鍵盤ハーモニカ(片手をグーにして口元に置いて口を膨らませ、もう片方の手でピアノを弾く動きをする)

年齢別ジェスチャーゲームのお題【スポーツ】

テレビで見たことのあるスポーツ、実際に自分のからだで表現してみましょう。<3歳児>

- サッカー(ボールを蹴るように足をけり上げる)

- テニス(ラケットを持つように見立て、振る)

- 野球(バットを持つように見立て、スイングする)

- ゴルフ(クラブを持つ構えをし、ボールを打つ)

- バレーボール(トスをする、両手を組んでレシーブする)

- ボウリング(両手でボールを持つ構えをし、歩きながら片手でボールを転がす)

- スキー(肘を曲げて前後に動かし、体を左右に揺らす)

- バスケットボール(ドリブルする、ボールを上に投げる仕草をする)

- 水泳(両手をかく、寝転がって足をバタバタさせる)

- 相撲(両ひざを曲げて中腰になり両手で前を押す)

- 剣道(両手で木刀を持つ構えをし、片足と手を同時に前に突き出す))

- 卓球(両足を軽く開き、肘を曲げてラケットを持つように見立て、振る)

- ドッジボール(ボールを投げたり逃げたりする)

- 体操(前転や好転、側転をして両手を上げて立つ)

- スケート(滑るように片足ずつ前に進む、ジャンプしながら回る)

- ボクシング(手をグーにしてパンチする)

- ダンス(回ったりジャンプしながら動く)

- 陸上(走りながらハードルを飛び越える動きをする)

- アーチェリー(両腕を前に出し、片方の腕をゆっくり顔の横まで引く)

- バドミントン(ラケットを持つように見立て、上から下に振る)

- 柔道(礼をした後、人を背負って投げる動きをする)

- 空手(中腰で片手をグーにして腰の横に置き、もう片方の手で瓦を割る動きをする)

年齢別ジェスチャーゲームのお題【職業】

おうちの人や、街の人はどうやってお仕事してるかな?観察眼が磨かれそう。<3歳児>

- お医者さん(腕を伸ばしてもう片方の手で注射をする)

- 警察官(敬礼のポーズをする)

- 美容師さん(片手をチョキにして髪を切るように見立てる)

- 保育士(手遊びをしたり、絵本を読み聞かせる動きをする)

- お寿司屋さん(お寿司を握り、お皿に置く動きをする)

- 車掌さん(片手でマイクを持ち、もう片方の手で指差し確認する)

- バスの運転手(大きなハンドルを持ち、体を左右に揺らす)

- コックさん(手を包丁に見立てて切る仕草をする、フライパンを持っているようにして動かす)

- ピアニスト(指を動かして鍵盤をたたいているように見立てる)

- 大工さん(金づちでとんとんするような仕草をする)

- 店員さん(バーコードスキャナーを手に持ち、商品のバーコードを読み取る動きをする)

- お笑い芸人(先生2人が体の前で拍手をしながら、両側から登場する)

- 配達員(指先でチャイムを鳴らし、荷物を渡す動きをする)

- バレリーナ(両手を上げて、その場でクルクル回る)

- カメラマン(手指でカメラを作り、立ったり座ったりしながら写真を撮る仕草をする)

- 画家さん(筆を持つようにして手を動かす)

- アイドル/歌手(片手でマイクを持つようにして口パクをする)

- YouTuber(片手でモノを持つようにしてもう片手をその後ろに添える、商品を紹介するようなしぐさをする)

- モデル(姿勢良くまっすぐ歩き、腰に手を当てるなどポーズを決める)

- 学校の先生(片手で本を持つ構えをし、もう片方の手で板書する)

- 歯医者さん(歯を指差し、器具を持って治療する動きをする)

- アナウンサー(時々手元の原稿を見ながら真剣な表情で口パクで話す)

- CAさん(後ろにキャリーバックを引いてるように見立て、姿勢良く歩く)

年齢別ジェスチャーゲームのお題【乗り物】

身近な乗り物から絵本で見たことのある乗り物まで表現してみましょう。<3歳児>

- 飛行機(両手を横に伸ばし、左右に傾きながら動き回る)

- 車(ハンドルを握ってアクセルを踏み、運転する仕草をする)

- バイク(バイクのハンドルを握り、左右に体を揺らす)

- バス(大きなハンドルを握り、クルクル回したり左右に揺れたりする)

- ヘリコプター(片手をグー、もう片方の手をパーにして重ね、ヘリコプターを表現する)

- 電車(片手を上げてつり革を持つように見立て、前後左右に揺れる)

- ロケット(手のひらを合わせてしゃがみ、合わせた手を突き上げながら一気にジャンプする)船(オールを持つように見立て、座って漕ぐ動きをする)

- ジェットコースター(両手を上げて左右に揺れ、口パクで叫ぶ)

- ショベルカー(手首を曲げ、土をすくって運ぶ動きをする)

- タクシー(手を上げてタクシーを止め、乗り込む動きをする)

- 救急車(急に倒れた後、電話をかけ、急いで車がくるシーンを再現する)

- パトカー(前の車を指差したり口パクで注意したりしながら運転する)

- ブルドーサー(体の前で手の平を正面に向け、前に押し出す動きをする)

- キックボード(両手でハンドルを持ち、片足で蹴りながら前に進む)

年齢別ジェスチャーゲームのお題【動作】

慣れてきたらものの名前だけではなく、「○○しているところ」などの動作をお題にするのもおすすめです。「ウサギが寝ているところ」のように、「○○が○○しているところ」という2つの要素を加えれば、難易度はマックス! 何度もジェスチャーゲームをして慣れてきたクラスのアレンジ例としておすすめです。<3歳児>

- 寝る(寝転んで目をつむる、布団をかぶる仕草をする)

- ご飯を食べる(片手をチョキにしてお箸を持つ真似をする、口をもぐもぐ動かす)

- あくび(口を開けて手で覆う、口を開けて伸びをする)

- 泣く(手を目の周りで動かし、泣く仕草をする)

- 大笑いする(お腹を抱えながら口を大きく開けて笑う仕草をする)

- 転ぶ(その場で足踏みをし、つまずいて倒れる動きをする)

- ケンカをする(腕を組み、頬を膨らませてそっぽを向く)

- 踊る(お尻を振りながら両手を上下に動かす)

<4歳児>

- お風呂にはいる(服を脱ぐ仕草をする、頭をくしゃくしゃしてシャンプーしているように見立てる)

- くしゃみ(両手で口を覆う)

- 電話(片手をアロハポーズにして耳元に当てる)

- 読書(両手をパーにして本に見立てる)

- 髪を乾かす(片手でドライヤーを持ち、もう片方の手で髪の毛をわしゃわしゃする)

- 字を書く(ペンを持つように見立て、手を動かす)

- 着替える(手や足を順番に通して脱いだり着たりする仕草をする)

- 車を運転する(両手でハンドルを握り、レバーを引いたりアクセルを踏んだりする)

- スキップ(両足でスキップする)

- 料理(手を使って包丁で切ったり炒めたりする仕草をする)

- 掃除(掃除機をかける、しゃがんで雑巾かけをする)

- 歯磨き(片手をグーにして歯ブラシを持っているように見立てて口元で動かす)

- 髪を乾かす(片手でドライヤーを持ち、もう片方の手で髪の毛をわしゃわしゃする)

- 字を書く(ペンを持つように見立て、手を動かす)

- 着替える(手や足を順番に通して脱いだり着たりする仕草をする)

- 車を運転する(両手でハンドルを握り、レバーを引いたりアクセルを踏んだりする)

【番外編】行事をテーマにしたお題

集団遊びは、行事の際のレクリエーションの一環として行うことも多いですよね。その時々の行事に絡めたお題を出すのも一つです。<ハロウィン>

- 魔女(両手で作ったほうきにまたがる)

- ヴァンパイア/ドラキュラ(両手でマントを作る、歯を出して牙に見立てる)

- お化け(手をパーの状態で下に垂らす)

- ゾンビ(よろよろと歩く)

- サンタクロース(大きな袋を担いでいるように見せる、手でひげを作る)

- トナカイ(四つん這いになって歩く、角を両手で作る)

- クリスマスツリー(両手を頭の上につける、もみの木のギザギザを手で作る)

- もちつき(両手で杵を持つ仕草をして上から振り下ろす、しゃがんでお餅をひっくり返すしぐさをする)

- 羽つき(羽子板を持つようにして振り下ろす)

- かるた(正座をして床を横にはじく)

- 鬼(指でツノを作り、歯を出して怖い顔をする)

- 豆まき(豆をつかんで投げる仕草をする)

- 玉入れ(地面にあるボールを拾い、高いかごを目がけて投げる仕草をする)

- 綱引き(両手で太い綱を持つように見立て、中腰になりながら全身で引っ張る)

- かけっこ(ピストルを鳴らす動きをした後、全力で走る動きをする)

ジェスチャーゲームのポイント・アレンジ例

ヒントを出しながら遊ぶ

はじめはなかなか正解ができず、子どもたちが飽きてしまうことも考えられます。その際は、「動物」「乗り物」「スポーツ」などのテーマをヒントとして伝えると、ぐっと答えやすくなりますよ。制限時間を設定して遊ぶ

みんなが平等に解答ができるようにするには、「解答者が全員正解できるまでにかかったタイムで競う」ルールにするのもおすすめです。「パスは3回までOK」「15秒経っても分からなかったらヒントをあげる」など、アレンジの仕方は沢山! 子どもたちの様子を見ながら難易度を調整してみてください。お題を出す人を増やしてみる(5歳児向け)

お題を子の人数を複数にするのも楽しいです。ここでは、参考までに2パターンの遊び方をご紹介します。<パターン1>

お題のテーマは1つに決めておき、そのテーマに沿ったジェスチャーを複数人で同時に行います。回答者は、全員の動きをそれぞれ当てます。回答者はグループにして、相談して答えるのも面白いですよ。

例)

・3人が出題者になり、動物(うさぎ・さる・ゴリラ)のジェスチャーを同時にする

<パターン2>

「誰が何をしたゲーム」といって、「○○が△△した」という文章になるようなジェスチャーを、2人で役割分担して行います。一人は「○○」のジェスチャーを、もう一人は「△△」のジェスチャーをして、回答者はそれらを合体させて答えます。

例)

・ごりら(1人)がバナナを食べた(1人)

・ぞう(1人)が玉乗りをした(1人)

※掲載イラストや記事内容の 無断転載・二次利用、配布・加工は禁止とさせていただきます。

▼ほかおすすめの遊び紹介記事はこちら