はじめまして、浅野まり子です。保育園への勤務経験後、整理収納コンサルタントとなった私が、子どもたちが使いやすく、そして先生のお片付けの手間まで軽くしてしまう収納術をアドバイスしていきたいと思います。

保育の現場は、多くの子どもたちと関わりながら、さまざまな業務をこなさなければならず、体力的にも精神的にも大変ですよね。「三つ子の魂百まで」と言いますが、幼少期は、その人物の形成に大変大切な時期です。保育士としても、できるだけ子どもたちの保育に集中できる環境を作っておきたいですよね。

「毎日バタバタしていて、なかなか保育室を片づけられない」という保育士さんにとって、少しでも効率のいい保育環境作りのヒントになれば幸いです。

絵本の置き方は「子ども目線」

今回は、絵本コーナーの整理収納のコツとポイントをお伝えします。保育室には必ずあるコーナーですが、まずはどういう視点でチェックすればいいのか考えてみましょう。

★point

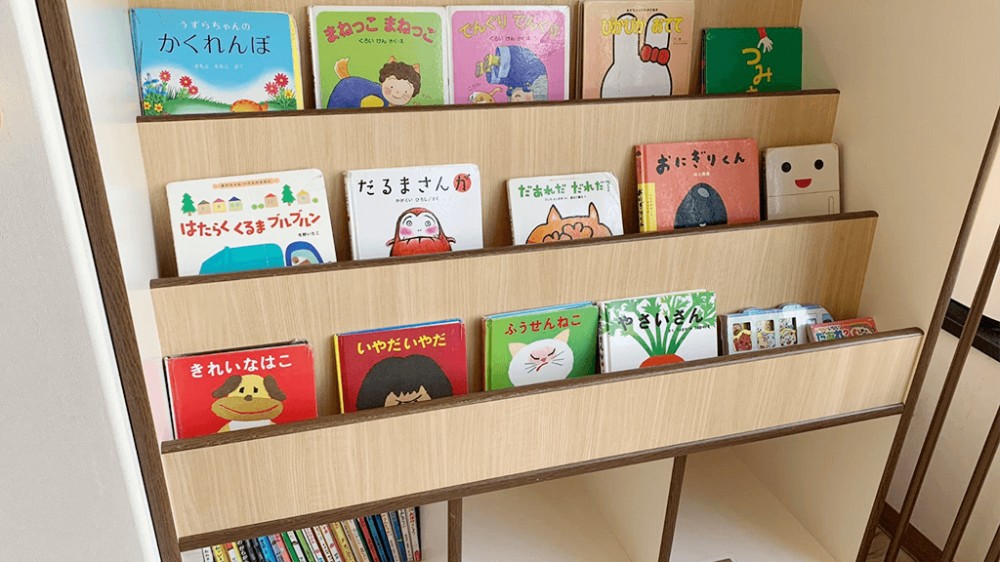

子供の目線に立って、見やすさ・手に取りやすさを重視

1-3歳児クラス

1-3歳児クラスでは、子どもが手を伸ばしたときにすんなりと届く高さと場所を考えて収納コーナーを作りましょう。表紙が見えるように置くことも忘れずに。

子どもたちは「片付ける」という経験が減ってしまう上に、先生の手間も増えてしまいますよね。子どもたちが自分で片づけられるということが一番大切です。

片づけた後は「上手にできたね」「お片付けしてくれてありがとう」などと声をかけてあげましょう。そうすることで子どもたちにも自信が付き、お片付けが楽しくなってきます。成功体験を増やし、いっぱい褒めてあげる機会を増やしていきましょう。

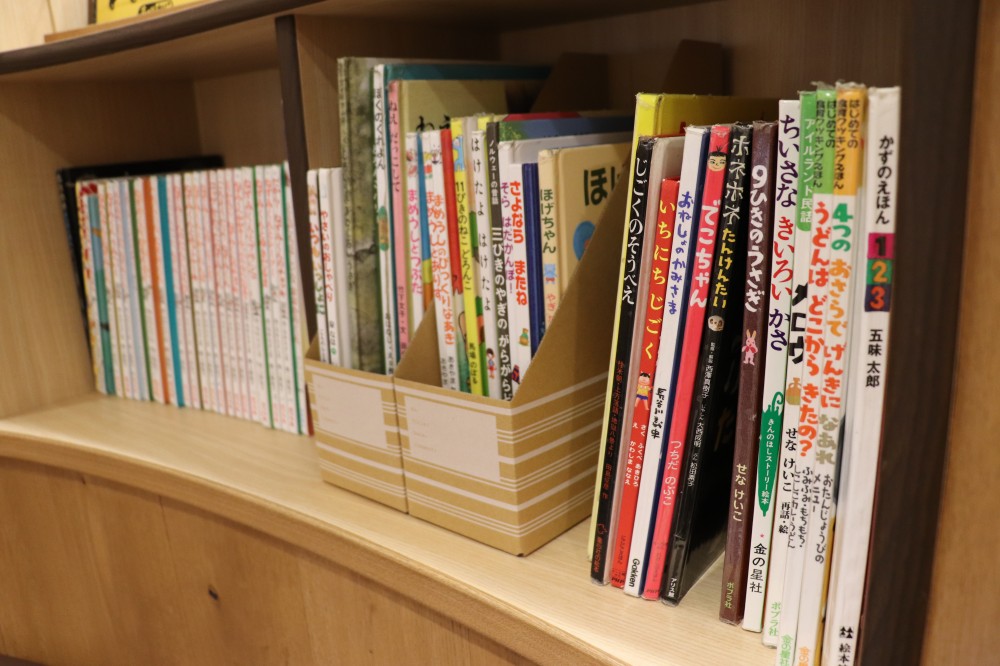

4-5歳児クラス

並べ方のコツは、ジャンル別に分けて置くこと。例えば山の本、海の本、動物の本、食べ物の本など。あまり細分化せずざっくりとでかまいません。

また、インデックスを付けるのもオススメです。表示が子どもたちの目線から見えるよう工夫しましょう。イラストを上手く活用すると、まだひらがなが読めない子でもわかるようになります。

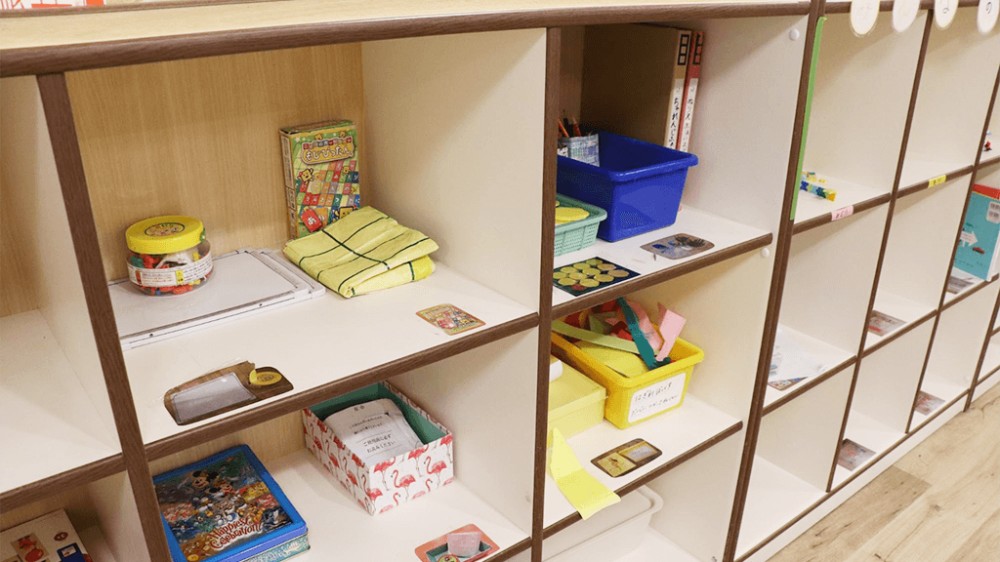

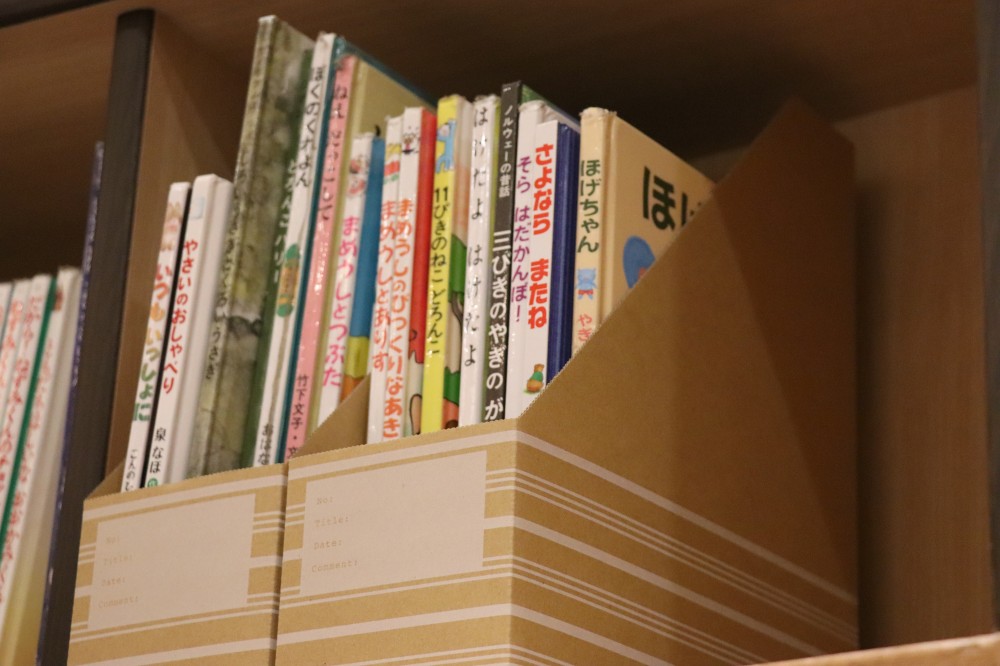

百円ショップなどで手軽に手に入る厚紙製やプラスチックの「ファイルボックス」は、子どもたちが出し入れしやすい収納ボックスになるのでオススメです。

詰め込みすぎない「余裕のある本棚」

絵本コーナーでやってはいけないNGについて知っておきましょう。本の冊数が多く本棚がパンパン状態はNGです。予め先生が本棚に入れる冊数を決めておきましょう。月のはじめなど、タイミングを決めて本棚の見直しが必要です。

人気のない本はバックヤードにしまい、新しい本を入庫するなど定期的に入れ替えましょう。子どもたちに新鮮さを与えることは大事です。もちろん人気のある本はそのまま本棚に入れておいてかまいません。

パンパン状態の本棚だと、子どもたちはぎゅうぎゅう押し込んだり、別のすきまに入れてしまいがち。常に本の冊数を決めて3-4冊分の空きスペースを確保し、本を入れやすい空間を作っておくことが大切です。

まとめ

子どもたちが絵本を片づけられないときは、「遊んでいる場所と本棚の位置が遠い」「本棚の高さが身長とあっていないため戻しにくい」「本箱の本が多すぎて詰め込みすぎ」など、どこかに片付けにくい原因があるはず。そんなときは、保育室の環境を見直してみてください。

きちんと仕組みが整うと、子どもたちはスムーズに使ったり片付けたりできるようになります。また、保育士さんが片付ける手間も減ります。本来行いたい保育に時間がまわせるよう、保育室をすっきりと片づく環境にしていきましょう。

そして「絵本を上手に本棚にもどしてくれました」とか、「お友達に絵本の片づけ方を教えてあげていましたよ」など、子どもたちのちょっとしたエピソードをお迎え時に保護者の方に伝えてあげてください。

家ではパパママに甘えてなかなかお片づけしないお子さんでも、「保育園ではこんなことできますよ」と伝えてあげるとパパママも大喜び。「○○ちゃんできたの、すごいわね。」なんてパパママに褒められる経験が、子どもたちの成長につながっていきますよ。

【関連記事】