>>連載一覧はこちら

『ナンセンスの神様』の名言

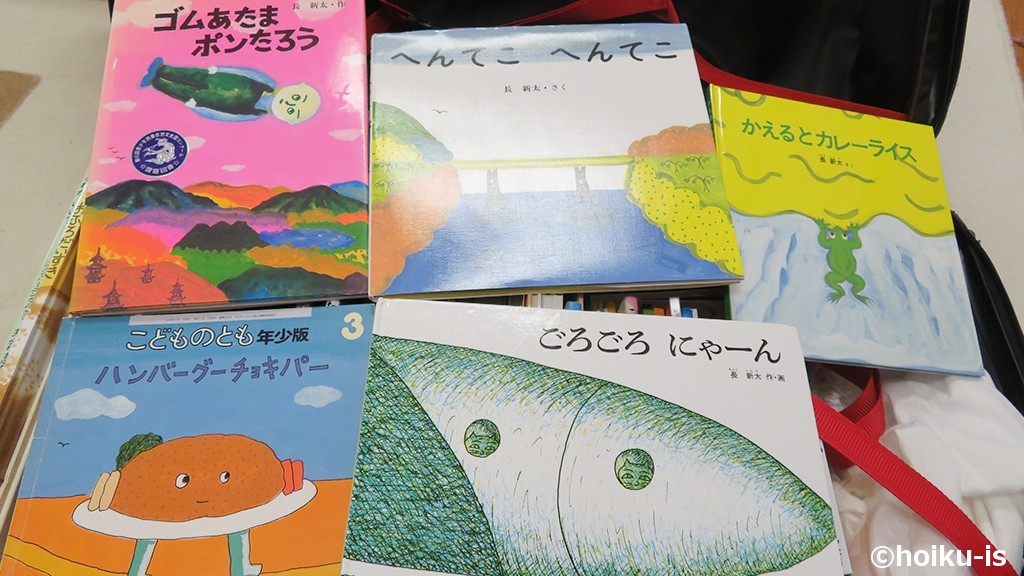

愛する絵本作家シリーズ第2弾は、ナンセンスの神様と称される長新太氏です。以下、愛を込めて「長さん」とお呼びします。まずは、長さんの名言を紹介いたします。片方の耳をネジのように巻くと、脳みそのゼンマイが回転を始め、シュルレアリスムふうな発想が、鼻の穴から出てくる。

ちょっと何を言っておられるのかわからない…。そこで改めて、長さんの調査をしてみました!

長新太はどんな人?

- 1927年 東京・羽田に生まれる。のちに東京・蒲田へ転居。本名は鈴木揫治

- 1941年 陸軍少年飛行兵学校に志願するが、体重不足で不合格

- 1945年 蒲田で空襲にあい、転居先の横浜でも空襲にあう。敗戦後、映画の看板を描く仕事をする

- 1952年 東京日日新聞の懸賞応募に当選。編集者がペンネームを長新太と命名。東京日日新聞に4コマ漫画『ポン君カン君』を連載

- 1955年 東京日日新聞の休刊を機にフリーランスに。本格的に作家活動を始める

- 1958年 堀内誠一の勧めではじめての絵本『がんばれ さるの さらんくん』の絵を描く

- 1958年~2005年まで数々の絵本、作品を描き、数々の受賞をする

- 2005年 病床で『ころころにゃーん』(福音館書店)の原画を描き上げ、6月25日、中咽頭癌のため東京都内の病院にて逝去(享年77)

ナンセンスの神様っていうけれど?

長新太を表す言葉に「ナンセンス」「シュール」というものをよく耳にします。私の好きな長さんの言葉に、「ナンセンスやってるのに、どういう意味ですかと言われても答えようがないわけよ。」というものがあります。確かにそうだなぁ。そこに意味を求めようと思ってもナンセンスなのだから答えようがない(ナンセンス→無意味であること、ばかげていること)というわけ。長さん本人も事例として挙げていますが、

長新太 作・絵

福音館書店 1984年

>>本の紹介はこちら

を出版したあと、

「この絵本は役に立つのか?」

「ごろごろにゃーん……これだけの文章で年長児向け?」

「わけがわからん」

という意見が寄せられました。ここで逸話をひとつ。

あるお父さんは、仕事の後帰宅すると息子が読んでいたこの本を取り上げるが、次の日も次の日も息子は読んでいる。お父さんは、休みの日についにこの本をじっくり読んでみたところ、なんだかわからないが、おもしろさが込み上げてきたという。

この、なんだかわからないがおもしろいというところがまさに長さんの目指したものでした。また、長さんは生理的な気持ちよさを求めていました。つまり、なんだかわからないけどおもしろい、気持ち良いということらしい。

「その生理的に心地良いものを求めていると、抒情のほうに行くこともあるし、めちゃくちゃなほうに行く時もある」とのこと。

確かに、それは多くの作品を手に取っていけば感じていただけると思います。

保育と長新太作品

『なんだかわからないけどおもしろい』『生理的な気持ち良さ』

この2つがナンセンスの神様の追い求めたものであり、保育園で愛される理由だと思います。

読書ボランティアの方からよく「おはなし会で長さんの絵本読めますか?」と聞かれます。理由を聞くと、「ウケが弱い」「反応がなくて戸惑う」とのこと。確かにお腹を抱えてゲラゲラ笑ったり、大声出して反応してくれたりする絵本ではありません。

保育の現場にいると逆のことを感じます。俺が長さん絵本を読んだ後、自由に遊んでいる中で子どもが本棚から自分で出してきて読むことが多く、「これ読んで」と絵本を持ってくると、長さん絵本だったりすることもしばしば。子どもは知っているのです。自分の中に感じた生理的な気持ち良さを。

子どもは、喜びを全身で表現しますが、時に体の内側に溜めこんでいることも多くあります。その日その時に楽しさ全開ではなくとも、子どもたちには絵本の喜びを伝えることのできる、長さん絵本。だから、おはなし会でも盛り上がらなくても俺は平気で読みます。

次回のコラムでは、俺の好きな長さん作品の紹介や、保育の中でのエピソード、そして冒頭の名言の解説をお伝えいたします。

※参考文献

『別冊太陽 長新太 ユーモアとナンセンスの神様』(平凡社 2015)

【関連記事】