人間知恵の輪

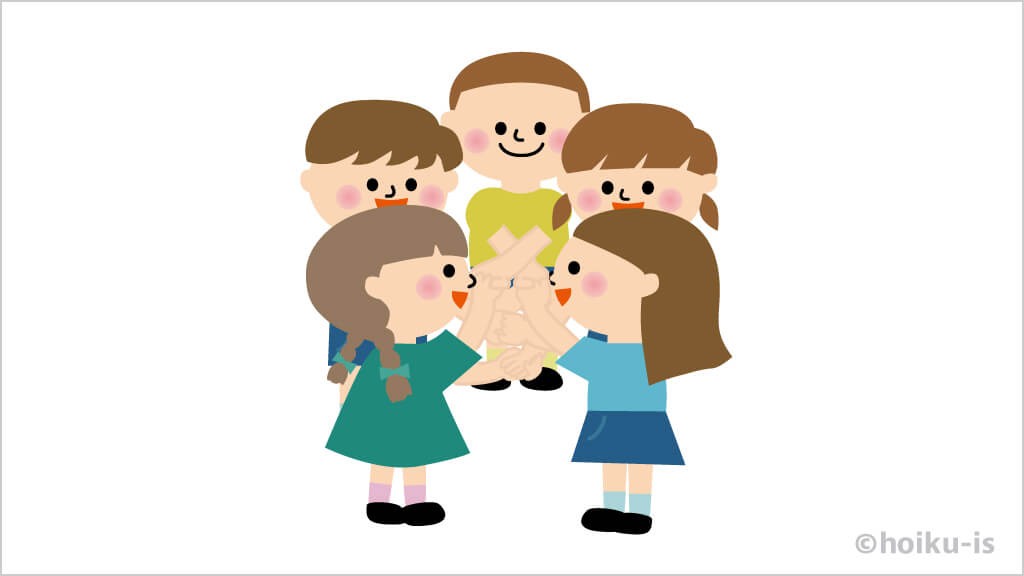

「人間知恵の輪(にんげんちえのわ)」とは、大人数で集まって絡み合うようにして手を繋ぎ、その手を離さずに参加者が協力をしながら絡まりを解いていく遊びです。絡まった金属をカチャカチャと動かして外す、あの知恵の輪に見立てています。子どもたちと遊ぶときには、知恵の輪がどんなものなのか、実際に物を見せたり説明したりといった導入を最初に行うと、何に見立てた遊びなのかが理解しやすくなってより楽しめますよ。

一緒に遊ぶお友だちとの触れ合いが多い遊びなので、お友だちとのコミュニケーションを増やしたいときや、信頼関係構築を促したいときに取り入れたい遊びですね。準備いらずでできるのも、保育者にとって嬉しいポイントです。

難易度

★★★★★対象年齢

5歳用意する物・道具

・なし遊びのねらい

保育園や幼稚園、認定こども園での遊びの活動では、ただ単に保育のひきだしの一つとして遊びを行うだけでなく、「ねらい」を意識して取り入れるようにしましょう。そうすることで、月案や指導案の作成にも役立ちますし、子どもたちの成長を促すことにもなります。- 保育者や他児とのふれあいを通して、コミュニケーションを養い協調性を育む

- 遊びの中で、試したり考えたり工夫したりしながら遊びに取り組む

期待される姿

- イメージを広げることで、表現力が豊かになる

- 手や指、身体を使うことで、運動能力が高まる

遊び方・ルール

①5~6人のグループを作って円になります。※始めは少ない人数で行うと簡単です。

②両隣以外の子と、手を繋ぎます。右手と左手は、別の子と繋ぐようにします。

※「手を繋ぐ相手がいない!」とならないように保育者がサポートしましょう。

③全員が両手を繋いで知恵の輪ができたら、ゲームスタート! お友だちとの間を跨いだりくぐったりして、絡まった手をほどいていきます。このとき、始めに繋いだ手は離してはいけません。

④全員が手を離さずに、1つの輪に戻ることができたら成功です!(輪が2つできることもあります)

ポイント

手を急に引っ張ったり、無理に身体を捻ったりするとケガをして危ないので、保育者が気を付けて見守るようにしましょう。子どもたちには事前に「お友だちが痛いと言ったら手を離す」というルールを伝えておけると安心です。また「つないだ手を離さない」と言っても、くるっと回って手首を捻るような場合は、同じ人となら手を繋ぎ直してもOKです。人数が多ければ多いほど複雑で楽しい遊びなので、保護者が参加する行事の際などに、親子で楽しめるレク遊びとして取り入れるのもがおすすめですよ。

アレンジ例

「知恵の輪チーム」「ほどくチーム」に分かれて遊ぶ

一緒に遊ぶ人数が多い時には、子どもたちを2グループに分け、一方を「知恵の輪チーム(手を繋いで知恵の輪を作るメンバー)」、もう一方を「ほどくチーム(周りで人間知恵の輪を解くメンバー)」としてみましょう。「こっちだよ!」「ここをくぐって!」とお友だち同士のコミュニケーションがより増え、成功したときの達成感も倍増です。2チームで対戦形式にする

子どもたちを2グループに分けるところまでは1つ目のアレンジ例と同様で、今度は2グループとも知恵の輪を作ります。そして、「よーい、スタート!」の合図で同時に絡まりを解き、先に円に戻れた方が勝ち! というルールで遊びましょう。競争の要素が加わることで、より白熱した遊びになりますよ。目標時間を決めて遊ぶのもいいかもしれません。なべなべ底抜けを導入にする

少し難易度を下げたいというときには、「なべなべ底抜け」の遊びを導入にして遊ぶのがおすすめです。2~3人で円を作るように手を繋ぎ、「なべなべ底抜け 底が抜けたらかえりましょ」というわらべうたを歌いながら、「かえりましょ」のタイミングで手を繋いだまま手を返して背中合わせになります。動きがとてもシンプルなので、おおよそ3歳頃からできます。お友だちと協力して身体を動かす練習になりますよ。道具を使ってみる

お友だちと手を離さずに身体を動かすことに慣れてきたら、「フラフープ送り」の遊びに展開させるのもおすすめです。子どもたちは横一列に並んで手を繋ぎ、保育者は端の子にフラフープをくぐらせます。そして、そのまま手を離さずに反対側の子までフラフープを送れたら成功! という遊びです。1つの道具を加えるだけで、また雰囲気の違った遊びになりますね。※掲載イラストや記事内容の 無断転載・二次利用、配布・加工は禁止とさせていただきます。

▼合わせて読みたい!おすすめ記事はこちら