保育士資格は国家資格

保育士資格は平成15年11月の児童福祉法改正により国家資格となりました。それまでは「保母」「保父」と呼ばれていましたが、国の認定を受けたことで保育士の社会的地位や信頼性がさらに高まりました。

現在では、保育園だけでなく地域の子育て支援においてもその活躍が期待されています。

保育士資格の2つの取り方

保育士資格の取り方は大きく分けて2つあります。取得する方法によって必要な時間や費用も変わってくるので、1つずつ具体的に解説します。①指定の保育士養成施設を卒業する

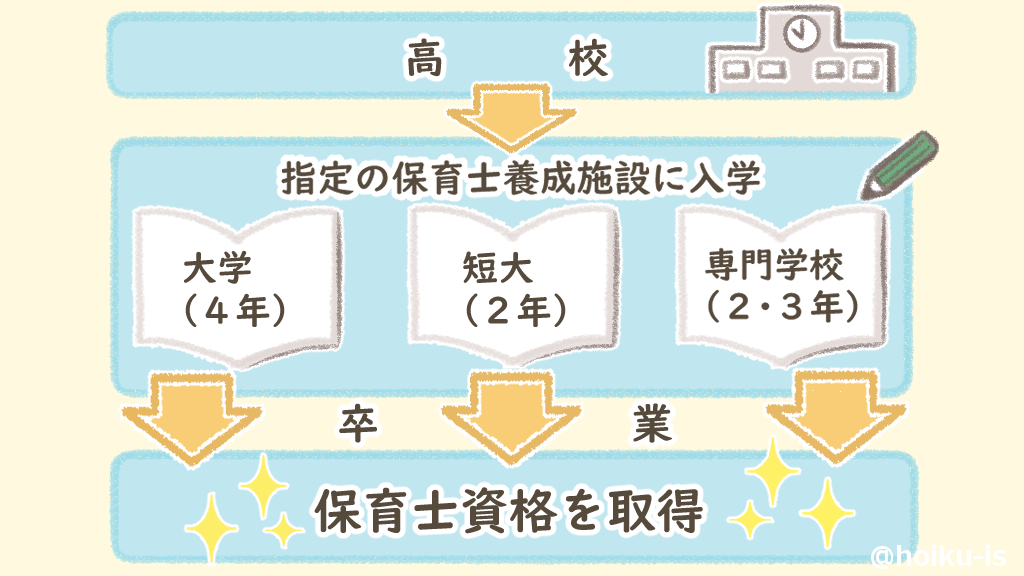

1つ目は厚生労働大臣が指定する保育士養成施設に入学し、所定の単位を取得して卒業することで保育士資格を取得する方法です。

保育士養成施設の種類や詳細は下記の通りです。

| 学校の種類 | 期間 | 費用 |

| 大学 | 4年 | 約500万円(※1) |

| 短期大学 | 2年 | 約220万円(※1) |

| 専修学校 (専門学校) |

2・3年 | 約200〜300万円(※2) |

(※2)東京都専修学校各種学校協会の令和5年度 学生・生徒納付金調査を元に算出

資格を取得できる施設は3種類ですが、昼間部だけでなく夜間部や通信課程もあります。また、費用も施設によって異なりますので、通える範囲にある施設を比較することをおすすめします。

*厚生労働省による指定保育士養成施設の一覧(平成30年4月1日時点)

②保育士試験に合格する

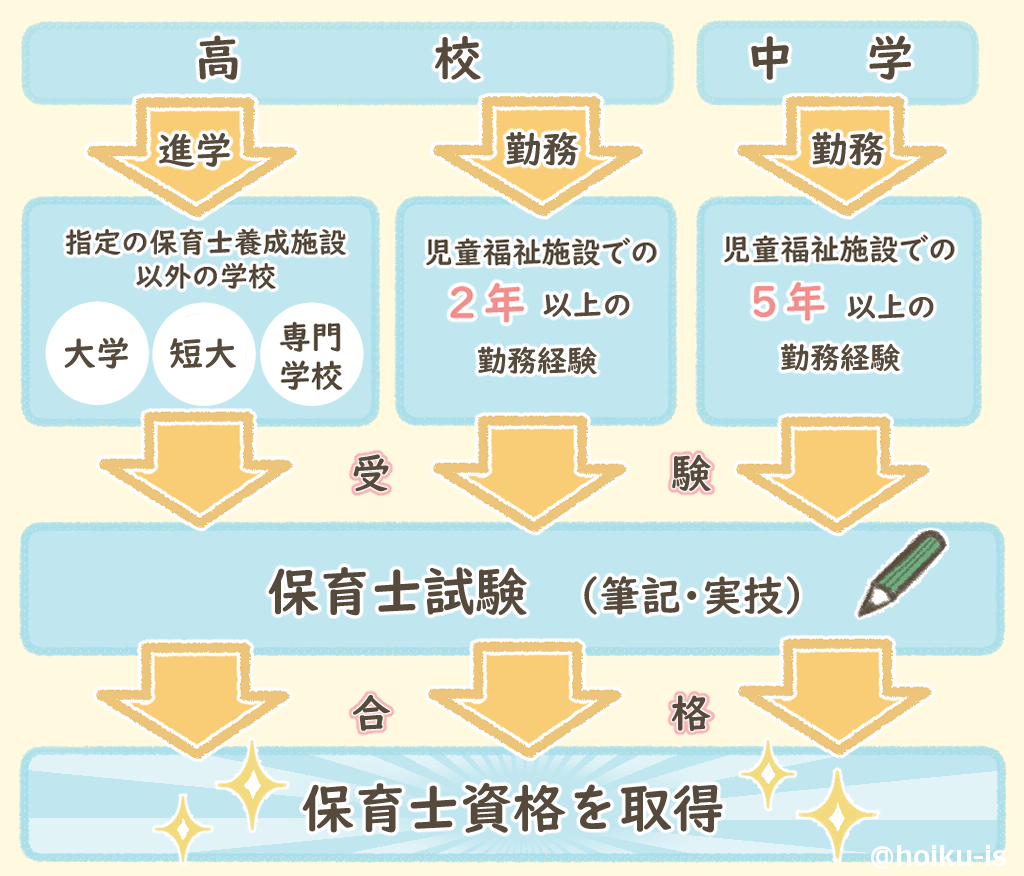

2つ目は年に2回実施されている保育士試験に合格し、保育士資格を取得する方法です。

この試験には受験資格があり、保育系以外の大学・短大・専門学校を卒業していれば受験することができます。また、中卒や高卒の方の場合は保育園などの児童福祉施設での実務経験が必要です。

保育士試験の事務を実施している全国保育士養成協議会のサイトで受験資格の詳細を確認できますので、気になる方はぜひチェックしてください。

保育士試験の詳細

保育士試験の実施回数や試験科目などをまとめます。| 試験回数 | 年2回 |

| 試験科目 | 9科目+実技2科目 |

| 合格基準 | 各6割以上で合格 |

| 合格率 | 令和4年度は約30%(※1) |

実技を含む全11科目に合格しなければならないので、試験の難易度は高いと言えます。

ただ、合格した科目は3年間の有効期限がありますので、「3年間の6回の試験で全11科目に合格すれば良い」と考えれば、保育士試験での資格取得も十分に可能性があるのではないでしょうか。

【学校or保育士試験】保育士資格の取得はどちらがいいのか?

保育士になるためには、保育士養成施設である大学や短大などの学校を卒業するか、保育士試験に合格するかの2つの方法があります。

それぞれの取得方法ごとに、向いている方の特徴をまとめます。

「学校」が向いている方の3つの特徴

①時間とお金に余裕がある学校へ通う場合、2〜4年の時間がかかり、学費も200〜500万円ほど必要になります。そのため、時間的・金銭的に余裕がある方に向いていると言えます。

②じっくりと学びたい

大学や短大、専門学校では、保育について2〜4年かけて学びます。 また、座学だけでなく保育園や幼稚園、福祉施設での実習も経験でき、ゼミでは議論も行います。 教科書だけでなく、幅広い知識を身につけたい方には保育士養成施設がおすすめです。

③友だちや先生とのつながりがほしい

学校を選ぶと、クラスメートと一緒に学び合うことができます。 また、担任やゼミの先生には何でも質問ができますし、卒業後も相談することが可能です。 保育を学ぶ上で仲間や頼れる存在に出会いたいと思う方には、保育士養成施設が適しています。

「保育士試験」が向いている方の3つの特徴

①保育士資格が最短でほしい保育士試験に1度で合格できれば、保育士資格を半年で取得できます。また、1回での合格が難しくても、2度目に受かれば1年で保育士になることが可能です。 保育士としてなるべく早く働きたい方には、保育士試験での資格取得がおすすめです。

②自分のペースで学びたい

保育士試験で資格の取得を目指す場合、市販の教材を利用して、自分のペースで学ぶことができます。 そのため、現在働いている方や家事や育児で多忙な方には保育士試験の方が向いていると言えます。

③保育園などですでに働いている

これは著者の体験談なのですが、保育園などの児童福祉施設ですでに勤務し、子どもと関わっている方のほうが保育士試験に向いています。

なぜならば、子どもの姿や発達を身をもって体験しているので、教科書に書かれていることをすでに知っていたり、理解しやすいからです。

受験科目数も多いので、それだけで簡単に合格できるわけではありませんが、実際に保育園などで数年働いている方は保育士試験に適していると言えます。

自分にあった方法を選んで保育士資格を取ろう!

保育士になるには「保育士養成施設を卒業する」「保育士試験に合格する」という2つの方法があります。ご自身の状況に合わせて最適な進路を選び、保育士の資格を取得してくださいね。【関連記事】