保育指導案とは

保育所保育指針では指導案について、「保育所は、全体的な計画に基づき、具体的な保育が適切に展開されるよう、子どもの生活や発達を見通した長期的な指導計画と、それに関連しながら、より具体的な子どもの日々の生活に即した短期的な指導計画を作成しなければならない。」としています。

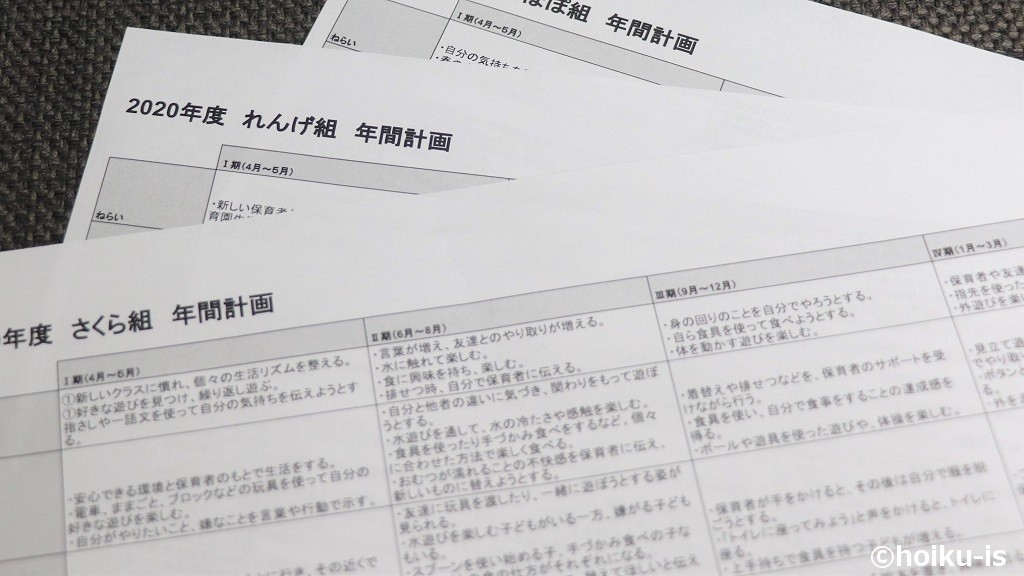

保育士さんが作成する保育指導案には、長期指導案と呼ばれる「年間計画」「月案(げつあん)」と、短期指導案と呼ばれる「週案(しゅうあん)」「日案(にちあん)」があり、それぞれ特徴が異なります。

出典:保育所保育指針/こども家庭庁 >>詳細はこちら

年間計画

年間計画(年間指導計画)は、年度初めに作成する1年を通しての指導計画です。季節のイベントや行事に合わせた活動を設定し、長期的な視点から作成します。おもに学年のリーダーや主任保育士が作成することが一般的です。月案

月案は、年間計画をベースに毎月作成する保育指導案です。前月の子どもの姿を踏まえた上で月ごとのねらいを設定し、それを達成できるような保育内容を考えます。前月の子どもの様子や季節の行事、課外活動を考慮して作成します。週案

日案

日案は、1日の保育スケジュールを時系列で記した指導案です。実際の保育をイメージしながら、活動内容に合った環境作りや援助の方法を細かく作成します。主な項目・要素

項目・要素は指導案の種類やフォーマットによって異なりますが、ここでは「ねらい」「内容」「予想される子どもの姿」「環境構成・保育者の援助」について解説します。

ねらい

ねらいは、保育園生活で身につけてほしい能力や育みたい資質を記す項目です。具体例を紹介します。- 保育者に見守られ、安定した情緒で過ごす

- 簡単な身の回りのことを自分でしようとする

- 友だちと一緒に遊びを発展させていく面白さを感じる

内容

内容は、設定したねらいを達成するための具体的な活動内容を記す項目です。例えば「簡単な身の回りのことを自分でしようとする」というねらいを設定した場合の内容は、次のようなものになります。

- 遊びの後や食事の前に自分で手を洗おうとする

- スプーンと箸を使い分けて食べようとする

予想される子どもの姿

例えば「戸外で季節の自然物を見たり触れたりする」という活動内容に対応する、予想される子どもの姿は次のようなものになります。

- 見つけた虫を捕まえて「保育室で飼育したい」と提案する子がいる

- 知らない草花の名前を保育者に聞いたり図鑑で調べたりしようとする

環境構成・保育者の援助

環境構成・保育者の援助には、活動内容に合った環境の作り方や保育者の関わり方を記入します。例えば「保育者や友だちと一緒に触れ合い遊びをする」という活動内容に対応する環境構成・保育者の援助は、次のようなものになります。

- 触れ合い遊びに使える曲が入ったCDとCDデッキと準備しておく

- 笑顔でスキンシップをとり、親しみを持って関わる

指導案の書き方・コツ

ここからは保育指導案の書き方やコツを紹介していきます。クラスの子どもの様子を思い浮かべながら書く

指導案を書く際は、クラスの子どもの様子を思い浮かべながら「子どもたちは〇〇が好きだから次はこの活動が良いかな」「こんな力を伸ばしていきたいな」と考えてみると良いでしょう。

実際の保育をイメージして具体的に書く

指導案を作成する際は、実際の保育場面を具体的にイメージしながら活動や環境構成、援助を考えていくと書きやすいでしょう。例えば、「絵の具を使って製作をするときは何が必要?」「絵の具を見て子どもはどんな発言・動きをしそう?」「その時保育者はどう関わったら良い?」などと、具体的な場面を思い浮かべて考えていきます。実際の保育をイメージしながら作成すると、指導案が書きやすくなるだけでなく、実際の保育でもスムーズに対応できたり振り返りをしやすくなったりと良い面がたくさんあります。

事前準備・ポイント

最後に、保育指導案を作成するための事前準備やポイントを紹介します。園や自治体の方針を確認する

クラスの子どもの姿をよく観察する

年齢や季節など表面的な要素だけでなく、クラスの子どもの興味や発達に即した保育指導案を作成するためには普段からの観察が重要です。子どもたちの遊ぶ様子や何気ない発言には、次のねらいや活動内容を考えるきっかけがたくさん散りばめられています。保育園では毎日さまざまなことが起こるので、次の指導案に活かそうと考えていた事柄を、いざ作成するときには忘れてしまっていることがよくあります。子どもたちの成長を感じた瞬間や興味深い発言は、こまめにメモを取っておくと良いでしょう。

クラスの子どもたちに合った計画を

保育指導案の作成で一番大切なことは、目の前の子どもたちの姿を反映させることです。しかし、そもそも保育指導案は何のために書くのか、それぞれの項目にはどんな意味があるのかをきちんと理解していないと、作成が難しく感じてしまいます。今回紹介したことを参考に、クラスの子どもたちに合った計画を立ててみてくださいね。【関連記事】