歯と口の健康習慣とは

6月4日~10日は「歯と口の健康習慣」、また6月4日は「虫歯予防デー」です。園ではどのように子どもたちに歯磨きを指導していますか? 人に「歯磨きを教える」というのはなかなか難しく、保育士さんたちも頭を悩ませがちな課題ですよね。まずは、保育士さん自身が子どもの歯磨きの必要性や、虫歯について知っておくことが大切です。

今回は、小児歯科専門医指導医であり、現在はフリーランス小児歯科医としてご活躍中の茂木瑞穂先生に、虫歯の知識や子どもの歯磨き指導のコツなどを教えていただきました。

1975年生まれ。歯学博士、小児歯科専門医指導医(日本小児歯科学会認定)、東京都女性歯科医師の会理事。鹿児島大学歯学部卒業後、東京医科歯科大学小児歯科学分野助教や国立感染症研究所協力研究員(ミュータンス菌の研究)を経て、現在はフリーランス小児歯科医として診療や講演を行う。三児の母。

〈出演〉「子どもの歯のケア」NHK Eテレ すくすく子育て2017年、「子どものむし歯 予防」NHK Eテレ まいにちスクスク 2015年 など

〈著書など〉「今日から始めるむし歯予防」ベビーブック2020年6月号(小学館)、ママデイズ(総フォロワー120万人ママ向けメディア)医療監修 など

〈主な診療先〉医)馨悠会 みのる歯科 浮間舟渡、医)瑛清会 もちづき歯科(月に1 回虫歯予防セミナー開催)

〈講演などの問い合わせ〉HP:http://www.ac.cyberhome.ne.jp/~doctormizuho/

4つの因子が揃うと虫歯になる

皆さんは、虫歯がどのようにできていくのか知っていますか? なんとなく「ばい菌に歯が削られる」「歯が溶かされる」というイメージですが、実際はどうなっているのでしょう。虫歯を作る4つの因子

茂木先生「歯には、プラーク(歯垢:しこう)というばい菌の塊が付いています。プラークは糖分をとると、ねばねばとした物質を出して歯にくっつき、さらに酸性の物質を出して歯を溶かします。こうすることで虫歯になっていきます」

さらに茂木先生は、「虫歯になるのは、4つの因子が揃ったとき。それが歯質・ばい菌・糖分・食生活です」と話します。

茂木先生「どれかひとつを予防すればいいというものではなく、どれも少しずつ予防して4つの因子が重なる面積を小さくすることが大切です。歯みがきだけで虫歯は予防できません」

そこで有効な予防法はこちら。

【予防法】

- 歯質・・・歯を酸性に溶かされづらくするためにフッ素を塗ったり、シーラントで溝を浅くする

- ばい菌・・・歯磨きでプラークを落とす。フロスも併用するとよい

- 糖分・・・シュガーコントロールをする

- 食生活・・・ダラダラ食い、ダラダラ飲みをしない

保育園のおやつはどのようなものが提供されているか、一度チェックしてみるといいかもしれませんね。

子どもの虫歯は重症化しやすい

大人が虫歯になると、「歯が痛い」「食べると染みる」など、なんとなく「虫歯かもしれない」と気付くことができますよね。しかし、子どもは虫歯に気付きにくいことから重症化しやすいそうです。茂木先生「毎年数人は虫歯で入院する子がいます。子どもは脳の中枢がまだ発達していないので痛みに対して鈍く、重症化して初めて気付くことがあります」

とはいっても、乳歯は生え変わるので、虫歯になってもそこまで気にしなくてもいいのでは? という疑問が浮かび上がってきます。

茂木先生「乳歯が虫歯になると、その両端の歯が寄ってきて永久歯が生える場所がなくなってしまい、歯並びが悪くなることもあります。それが前歯だと発音に影響が出たり、隙間からベロを出したりと悪習癖に繋がってしまいます」

「乳歯の治療は永久歯のためでもある」という茂木先生。子どもたちの歯の大切さがよくわかりますね。

虫歯になりやすい場所を知っておこう

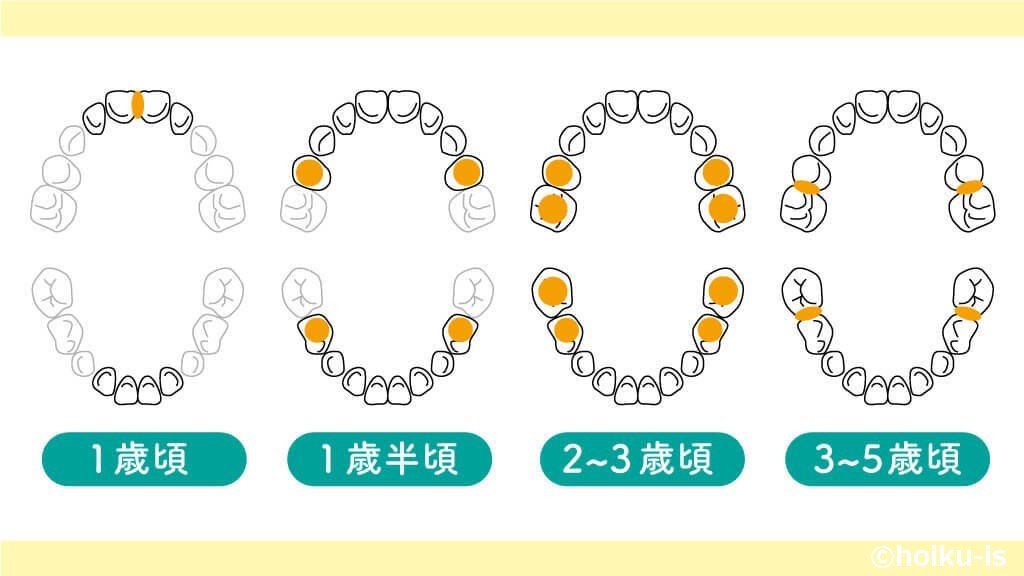

子どもの歯は、年齢によって虫歯になりやすい場所が異なるそうです。虫歯になりやすい場所を把握しておけば、歯磨き指導をするときにも気をつけてチェックすることができそうですね。

- 1歳頃・・・上の前歯の間

- 1歳半頃・・・奥歯の溝

- 2~3歳頃・・・奥歯の溝

- 3~5歳頃・・・奥歯の歯と歯の間