子どもに伝わる指導ポイントとは

保育園や幼稚園で歯磨き指導を行うとき、「どうすれば上手く子どもたちに伝わるのか?」「子どもたちが楽しく歯磨きに取り組んでくれるには?」と悩むことがあると思います。前編ではまず、虫歯についての理解を深めるための知識を教えていただきました。後編では、実際に子どもの歯磨き指導をどう行うのか、年齢別にポイントとなることは何かを分かりやすく解説していただきます。

1975年生まれ。歯学博士、小児歯科専門医指導医(日本小児歯科学会認定)、東京都女性歯科医師の会理事。鹿児島大学歯学部卒業後、東京医科歯科大学小児歯科学分野助教や国立感染症研究所協力研究員(ミュータンス菌の研究)を経て、現在はフリーランス小児歯科医として診療や講演を行う。三児の母。

〈出演〉「子どもの歯のケア」NHK Eテレ すくすく子育て2017年、「子どものむし歯 予防」NHK Eテレ まいにちスクスク 2015年 など

〈著書など〉「今日から始めるむし歯予防」ベビーブック2020年6月号(小学館)、ママデイズ(総フォロワー120万人ママ向けメディア)医療監修 など

〈主な診療先〉医)馨悠会 みのる歯科 浮間舟渡、医)瑛清会 もちづき歯科(月に1 回虫歯予防セミナー開催)

〈講演などの問い合わせ〉HP:http://www.ac.cyberhome.ne.jp/~doctormizuho/

指導はいつから始める?

園では3歳頃から

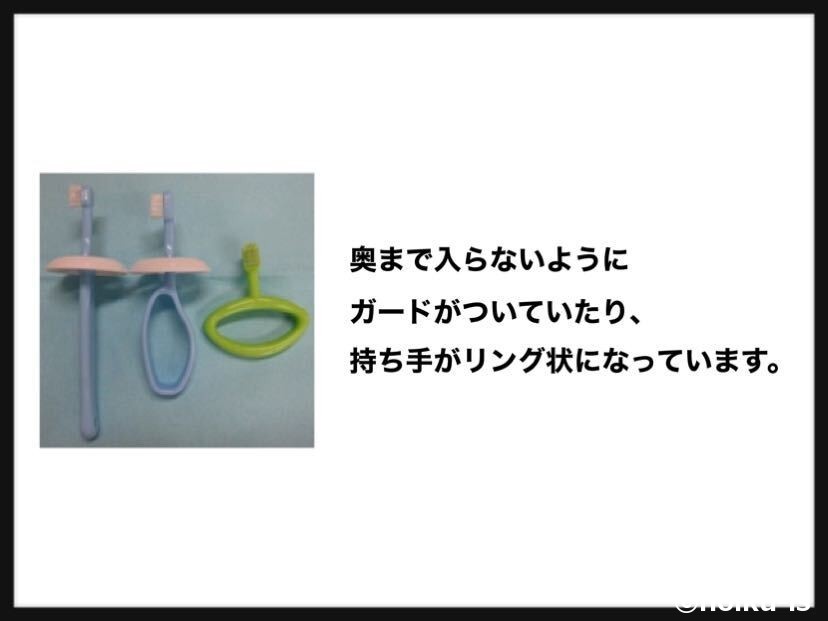

茂木先生「保育園では人数も多く難しいと思うので、3歳頃から歯磨きを始めることをおすすめします。歯磨きが始まったら、本人用と仕上げ磨き用の2本の歯ブラシを用意してくださいね」3歳以下のクラスで歯みがきをするときは、本人用の歯ブラシとして以下のようなガードタイプやリング型など喉につかないものを使用しましょう。

歯磨きの代わりに麦茶もOK

まだ歯磨き指導を行っていないクラスでは、「食事の最後に麦茶を飲む」ようにしているところも多いのではないでしょうか。これは正しい方法のようです。茂木先生「飲食をすると、口の中の酸性度合いが高くなり、歯が溶けはじめ虫歯になります。唾液が元に戻してくれますが、飲食回数が多くなるとどうしても酸性の状態が長くなってしまいます。そのため歯磨きができない場合は、食後に水か麦茶で虫歯菌のエサとなる糖分や産生されてしまった酸を洗い流してください」

水分補給として空いた時間に牛乳を飲んでいる場合もあるかもしれませんが、牛乳は糖分が含まれ虫歯の原因にも繋がりやすいそう。そのため、茂木先生は牛乳はできる限り食事と一緒に摂ることを推奨しています。

年齢別の歯みがき指導ポイント

「自分のクラスではどう歯磨きを指導すればいいの?」「気をつけなくてはいけないことは?」など、年齢別のポイントの違いも気になりますよね。各年齢ごとに茂木先生に解説していただきました。0歳児

1歳児~2歳児

3歳児~5歳児

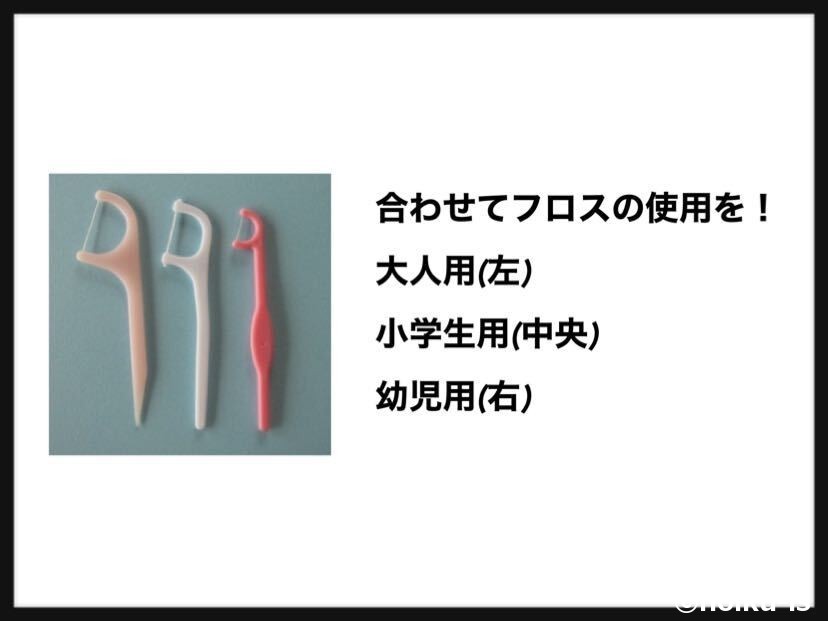

また、ご家庭では1歳から保護者の方が子どもにフロスを使用することを勧めていますが、3歳になったら子ども自身にフロスを使ってもらってください。保育園では難しいかもしれませんが、保護者の方と協力してご家庭で使用してもらうなど、習慣付けをしていきましょう」

保育士の仕上げ磨きのポイント

子どもが歯磨きをした後、保育士さんが仕上げ磨きをしてチェックしているところが多いと思います。実はこの仕上げ磨きにも大切なポイントがあります。“寝かせ磨き”で仕上げを

仕上げ磨きをするときは、ほとんどの方が子どもと向き合った状態の“対面磨き”をしているのではないでしょうか。対面磨きでは奥の歯がよく見えないため、仕上げ磨きは子どもを膝に寝かせた状態の“寝かせ磨き”が基本とのこと。

食後から午睡までの時間はバタバタしてしまうかもしれませんが、できる範囲で寝かせ磨きを実行できるといいですね。

上→下と順番に

仕上げ磨きをする際に、急いであちこち磨いてしまう…ということもあるかもしれません。茂木先生曰く、

「あちこち磨いていると磨き残しができてしまうので、上の歯の表側→裏側→下の歯の表側→裏側と順番に磨くのがポイントです。このとき、下の歯を先に磨くと唾液がたくさん出て磨きづらいので、上の歯からスタートすることをおすすめします」とのこと。

順番に磨けばどこを磨いていないのかが分かるので、磨き残しがなくなり安心ですね。

茂木先生「子どもが口をずっと開けっ放しにするのが難しいこともありますよね。そのときは子どもの開閉にあわせて少しずつ磨いてください。無理にこじ開けたりせず、“子どものタイミング”で進めましょう」

無理な歯磨きは“歯磨き嫌い”にも繋がってしまいます。忙しいと焦ってしまいますが、余裕をもって楽しく歯磨きを進められるといいですね。

苦手な子にはどうする?

子どもたちの中には、「歯磨きが苦手!」「歯ブラシを口に入れたくない!」という子もいるかと思います。また、子どもたちが歯磨きの時間に遊んでしまうということもあるのではないでしょうか。「Tell Show Do」がおすすめ

そこで先生おすすめの方法が「Tell Show Do」。子どもに手鏡を持たせ、これからやることを話し、実際に歯磨きをしているところを見せていく方法です。子どもたちは、普段見ることのない口の中に興味津々になってくれそうですね。

保育園では子どもの人数も多く、全員にやることは難しいかと思います。「今日は〇〇くん」といったように、順番を決めて回していくなどの工夫で、自分の番を楽しみに待って歯磨きに取り組んでくれるかもしれません。

一番のコツは「笑顔」

さまざまなポイントを解説していただきましたが、すべてを踏まえて茂木先生が一番大切だと考えるのは「笑顔」とのこと。眉間にしわを寄せながら仕上げ磨きをしていたり、先生が怖い顔で歯磨きをしていては子どもたちも「歯磨きは怖いものだ」という感覚がついてしまいます。笑顔で楽しみながら歯磨きをすることが、歯磨き指導の一番の“コツ”かもしれませんね。

楽しみながら歯磨きをしよう

子どもの歯磨き指導はシンプルに分かりやすく、そして楽しみながら行うことが大切です。子どもたちの歯の健康を守るためにも、工夫して指導を進めてみてくださいね。【関連記事】