風船遊び(ふうせんあそび)

カラフルな色合いが可愛く、独特の触り心地が気持ちいい風船は、子どもたちに大人気。保育に取り入れるととても喜ばれますよね。それだけではなく、風船を使った遊びにはさまざまなメリットがあります。- 当たっても痛くないので低年齢児から取り入れやすい

- 安価で手に入る

- 手軽に用意ができる

- 感触遊び、運動遊びなど遊びのバリエーションが広い

- 難易度が調節しやすい

また、ねらいや風船遊びをするときの注意点、各遊びのポイントなどもまとめていますので、合わせて参考にしてみてくださいね。

風船遊びの導入におすすめの絵本

風船遊びの導入には、わかやまけんさんの「こぐまちゃんえほん」シリーズ、「こぐまちゃんとふうせん」がおすすめです。風船が割れたり、飛んでいってしまったり、一人では膨らませられなかったりと、「風船ってどんなもの?」ということが分かりやすく描かれています。絵本の中でこぐまちゃんは風船を使った遊びを次々と思いつくので、子どもたちが遊ぶときのヒントにもなりそうです。こぐまちゃんとふうせん

作:わかやまけん

出版社:こぐま社

風船遊びのねらい

以下の例は、低年齢児向けの例から順に並べています。ご自身のクラスの発達状況に応じてねらいを設定してみてくださいね。- 風船に触り、初めての感触に興味を持って遊ぶ

- 風船を叩いたり持ってみたりして、感触の違いや変化に気づく

- 風船の動きや色、輝きなど視覚的な刺激を受け取る

- 物をとらえる(見る)力、動くものを見てとらえ、それを追うことができる力(動体視力)を育む

- 物を介して相手を意識し、やりとりしたりする経験を積むことで、コミュニケーション能力を育む

風船遊びの注意点

風船遊びを保育園や幼稚園・認定こども園でするときには、いくつか注意したい点があります。安全に遊ぶためにも、事前に確認しておきましょう。- 風船に夢中になって周りの状況が見えなくなってしまう子もいるため、広いスペースを確保して遊ぶ

- 風船が割れるとゴムの破片が飛び散ることがあるため、子どもたちが誤って口に入れてしまわないよう素早く片づける。

- 風船の破裂音が苦手な子がいるため、怖がっている子がいる場合は保育者がサポートする

①風船触れ合い遊び

対象年齢

0歳/1歳/2歳/3歳/4歳/5歳用意する物・道具

- 風船

遊び方

①膨らませた風船を用意して、子どもたちに渡して自由に遊びます。ポイント

まずは、特に遊び方をこちらから指定せずに子どもたちが自由に遊べるようにしてみましょう。ただ感触を楽しむだけになりそう…と心配する方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなことありません! ふわふわと不思議な動きをする風船の動きを目で追ったり、大きさを比べて見たり、ぎゅーっと抱きしめてみたり、こすれたときの「キュッ」という独特の音を聞いたり…たくさん楽しむ方法がありますよ!②風船ボール

対象年齢

0歳/1歳/2歳/3歳/4歳/5歳用意する物・道具

- 風船

- ビニールテープ

遊び方

①膨らませた風船を用意します。②風船の結び目から放射線状にビニールテープを巻き付けます。

(見た目がバスケットボールになるようなイメージ)

③完成した風船ボールを、キャッチしたり、バウンドさせたり、蹴ったりして楽しみます。

ポイント

風船をボールのように扱って遊ぶアイデアです。通常、風船はバウンドさせてもあまり跳ね返って来ませんが、ビニールテープを巻き付けるだけで跳ね返ってくるようになります! それでいて軽くて柔らかく、当たっても痛くないので室内でも全力でボール遊びができるようになります。「ボール遊びをしたいけど、雨が降っていて外遊びができない…」。そんなときに、ボールの代わりとして子どもたちに渡してみるのはいかがでしょうか?

未満児さんが、初めてボールに触れ合う際に使うのもおすすめです。

③バルーンマット

風船と圧縮袋で作ったバルーンマットに座ったり寝転がったりする、0歳児さんから楽しめる遊びです。「割れないかな?どうかな?」と、始めは恐る恐る触れていた子どもたちも、一度上に乗ってしまえばプカプカと浮かぶような楽しい感覚の虜!

材料は、100均で買えるものだけで簡単に揃えることができるのも魅力です。

▼詳しい遊び方を見る

④風船タッチ

対象年齢

0歳/1歳/2歳/3歳/4歳/5歳用意する物・道具

- 風船

- すずらんテープ

- ガムテープまたは養生テープ

遊び方

①膨らませた風船を用意します。②風船の結び目に、すずらんテープを結び付けます。

※すずらんテープの長さは子どもの身長や遊ぶ環境によって調節してください

③②を、保育室の天井や壁からテープで貼って吊るします。

④吊るされた風船をジャンプでタッチして遊びます。

ポイント

「当たっても痛くない」「軽い」といった風船の特性を活かした、子どもたちが室内でも存分に身体を動かすことのできるアイデアです。子どもたちが届くギリギリの位置に風船を吊るすと、みんな夢中でジャンプしてくれますよ。吊るす場所がない場合は、保育者が持つだけでもOKです。事前に新聞紙で作った棒や牛乳パックを用意しておいて、あえて届かない位置に吊るして「どの道具を使ったら届くかな?」と子どもたちと一緒に作戦を立てるのもおすすめです。

また、壁の低い位置に吊るせば、まだ歩くことが難しい0歳児さんでも楽しめますよ。

⑤風船集めゲーム

対象年齢

1歳/2歳/3歳/4歳/5歳用意する物・道具

- 風船

- 大きなカゴまたは段ボール

遊び方

①膨らませた風船をたくさん用意します。②用意した風船を、保育室にランダムに置きます。

③「よーい、どん!」の合図で、保育者が持つカゴに風船を集めます。

④全ての風船を集めることができたら、成功です!

ポイント

床に散らばった風船を、1か所に集めるゲームです。未満児クラスでは、単純に「風船を運ぶ」ということを楽しめるよう、時間制限やチーム分けをせずに行うといいですよ。逆に以上児クラスでは、よりゲーム性を持たせるために、カゴを2つ用意してチーム対抗戦にしたり、時間制限を設けたりするといいでしょう。また、風船を大小いろいろな大きさで用意しておくと、掴む難易度が上がるだけでなく大きさによって固い・柔らかいなど感触の違いを楽しめるのでおすすめです。

⑥ふわふわ風船トス

対象年齢

1歳/2歳/3歳/4歳/5歳用意する物・道具

- 風船

遊び方

①膨らませた風船を用意します。②空中に投げた風船が地面に落ちないように、手や足を使ってトスをします。

ポイント

1人でも、また、お友だちや先生とグループを作って複数人でも楽しめます。風船は落ちてくる速度がゆっくりなので、しっかりと座ることができるようになっている子は先生と一緒に遊べるアイデアです。慣れてきたら、落とさずに何回トスができたか回数の記録にチャレンジしたり、トスするときに「右手だけを使う」「手と足を交互に使う」「座った場所から動かずに行う」などのルールを追加すると、遊びが発展して楽しめますよ。

⑦風船的当てゲーム

対象年齢

1歳/2歳/3歳/4歳/5歳用意する物・道具

- 風船

- すずらんテープ

- ガムテープまたは養生テープ

- 新聞紙

遊び方

①膨らませた風船と、新聞紙を丸めたボールを用意します。②風船の結び目に、すずらんテープを結び付けます。

※すずらんテープの長さは子どもの身長や遊ぶ環境によって調節してください

③②を、保育室の壁にテープで吊るします。

④吊るした風船に、新聞紙ボールを当てて遊びます。

ポイント

風船を的に見立てた、的当てゲームです。当たったときの「ポヨン」という動きが可愛く、子どもたちも癖になりますよ。風船にマジックでオニの顔を書いておくと、「オニ退治だ~!」などと、季節行事に合った演出も加えられるのでおすすめです。また、的をいくつか用意して、「赤の風船は1点」「黄色の風船は2点」のように点数を決めると、数字に関心を持つきっかけにもなりそうですね。投げる場所のラインを床にいくつか引いて、「ここから投げたら1点」「その後ろの線からだと2点」などとしてもいいですね。

⑧風船玉入れ/風船バスケ

対象年齢

1歳/2歳/3歳/4歳/5歳用意する物・道具

- 風船

- 大きなカゴまたは段ボール

遊び方

①膨らませた風船を用意します。②保育者がカゴを持ち、子どもたちは少し離れた場所から風船を投げます。

③カゴの中に風船を入れることができれば成功です。

ポイント

風船を玉入れの玉に見立てて、カゴに投げ入れる遊びです。運動会の玉入れ競技に向けた導入としても使えますね。普通のボールを投げたときとは動きが異なるので、通常の玉入れに飽きてしまった子でも楽しめます。カゴの位置を遠くしたり、高くしたりと変化をつけると、難易度を調節できておすすめです。また丁度いい大きさの入れ物がない場合は、保育者が腕で円を作り、ゴール代わりにしてもいいですよ。

⑨風船静電気

対象年齢

3歳/4歳/5歳用意する物・道具

- 風船

遊び方

①膨らませた風船を用意します。②風船を、洋服の袖や裾にこすりつけて静電気を起こします

③風船を髪の毛や細かくちぎった新聞紙(ティッシュペーパー)に近づけ、くっつく様子を楽しみます。

ポイント

風船をこすったときの静電気を利用した遊びです。「どんなものがくっつくかな?」と、いろいろなものを近づけて、子どもたちと実験してみるのも面白いですよ。「不思議だね」「なんでだろう?」と、子どもたちの興味を惹くことができたら、これを機に静電気の仕組みについて伝えてみても良いかもしれません。中には静電気の感覚が苦手な子も居るので、嫌がっている子には無理に風船を近づけないようにしましょう。

⑩爆弾ゲーム

直接風船を使った遊びではないですが、風船を爆弾に見立てたレク遊びの「爆弾ゲーム」もおすすめです。定番の遊びなので、取り入れたことがある方も多いのではないでしょうか。

いつ爆発するかドキドキ…! 大人数で楽しめる遊びですよ。

▼詳しい遊び方を見る

⑪風船クラッカー

対象年齢

3歳/4歳/5歳用意する物・道具

- 風船

- ハサミ

- カラーテープまたはマスキングテープ

- カッター

- 100均のデコレーションボールまたはピンポン玉

作り方・遊び方

ポイント

紙コップと風船を組み合わせてクラッカーを作る、製作アイデアです。中に入れるものをデコレーションボールやコンフェッティにすれば火薬を使わない安全なクラッカーとして、ピンポン玉を入れれば的当てゲームとして遊ぶことができますよ。細かいパーツを多く使用しますので、子どもたちの誤飲には注意しましょう。⑫風船運びリレー

対象年齢

4歳/5歳用意する物・道具

<遊び方①>- 風船 2個

- 風船 2個

- うちわ

遊び方

<遊び方①>①膨らませた風船を用意します。

②子どもたちは2チームに分かれます。

※それぞれのチームの人数が偶数になるようにしましょう

③2人ずつ向かい合ってペアになって、お互いのお腹で風船を挟んでスタートラインに立ちます。

※背中同士で挟んでもOKです

④「よーい、スタート!」の合図で、お腹で風船を挟んだまま走り出します。このとき、手は使わないようにします。風船を床に落としてしまったときと手で触ってしまったら、その場所からやり直します。

⑤リレー形式で次のペアに風船を渡していき、先にゴールしたチームの勝利です!

<遊び方②>

①膨らませた風船を用意します。

②子どもたちは2チームに分かれます。

③2人ずつ向かい合ってペアになって、うちわとうちわで風船を挟んでスタートラインに立ちます。

④「よーい、スタート!」の合図で、うちわで風船を挟んだまま走り出します。床に風船を落としてしまったら、その場所に戻って再開します。

⑤リレー形式で次のペアに風船を渡していき、先にゴールしたチームの勝利です!

ポイント

風船をバトン代わりにしたリレー遊びです。大人数で行った方が楽しいので、クラス単位や学年単位での行事を行う際におすすめです。お友だちとペアになって動くので、他児との協調性や思いやりなどを育むことができますよ。遊び方②では、ペアではなくうちわの上に風船を乗せて、1人ずつ運んでリレーをするという遊び方も可能です。支えが無くゆらゆらと落ちそうになる風船を乗せたまま移動するので、バランス感覚や集中力を鍛えることができますよ。

リレー形式で遊ぶ場合は、複雑なルールが理解できる4・5歳児クラスからがオススメですが、例えばかけっこのようにゴールまで走るだけであれば、3歳児さんでも遊べますよ。

⑬風船転がしリレー

対象年齢

4歳/5歳用意する物・道具

- 風船 2個

- うちわ

遊び方

①膨らませた風船を用意します。②子どもたちは2チームに分かれ、うちわを持ってスタートラインに立ちます。

③「よーい、スタート!」の合図で、先頭の2人がうちわを仰いで風船を転がします。

④リレーのコースを1週したら、次の子に交代していきます。

⑤先にゴールしたチームの勝利です!

ポイント

うちわを仰いで風船を浮かせて、転がしていく遊びです。うつむく体制になるということもあり、子どもたちは夢中になると周りが見えにくくなりがち。他のお友だちや壁にぶつかったりしないように保育者が注意して見守りましょう。広いスペースと人数分の風船を用意できるのであれば、みんなで一斉にスタートしてかけっこ形式にするのも楽しいです。この遊び方であれば、3歳児さんでも遊べますよ。

⑭風船新聞紙レース

対象年齢

4歳/5歳用意する物・道具

- 風船 2個

- 新聞紙×リレーのペア数 ※余裕を持った枚数を用意しておくとなおよい

遊び方

①膨らませた風船を用意します。②子どもたちは2チームに分かれます。

※ペアになるので、それぞれのチームの人数が偶数になるようにしましょう

③2チームそれぞれペアで向かい合って新聞紙を広げて持ち、その上に風船を乗せてスタート位置に立ちます。

④「よーい、スタート!」の合図で新聞紙に風船を乗せたままコースを走ります。風船をおとしてしまったら、その場所から再スタートします。

⑤リレー形式で次のペアに風船を渡していき、先にゴールしたチームの勝利です!

ポイント

速く動き過ぎると風船が落ちてしまうし、遅すぎると負けてしまう…ペアのお友だちとのチームワークが問われる遊びです。新聞紙は、走っているうちに割けて使えなくなってしまうことがあるので、なるべく枚数に余裕を持って用意しておくといいですよ。大人数で、かつペアになって遊べるので、親子レクでの遊びのアイデアとしてもおすすめです。

⑮風船トスラリー

対象年齢

5歳用意する物・道具

- 風船

遊び方

①膨らませた風船を用意します。②5~10人ほどで集まり、円になって隣の子と手を繋ぎます。

③始めの1人が風船を上に投げ、隣の子と繋いでいる手でその風船をトスして、隣にいる子たちに渡します。

④手を繋いだまま、そして風船が地面に着かないまま1周トスで繋げることができれば成功です!

ポイント

隣の子と息を合わせて、風船のトスを繋げていく遊びです。保育者が見本を見せるようにすると分かりやすいですよ。少し難しいですが、何度も挑戦して1周トスを繋げることが出来たときには、大きな達成感を感じることができます。夢中になりすぎて、お友だちの手を強く引っ張り過ぎないように注意しましょう。

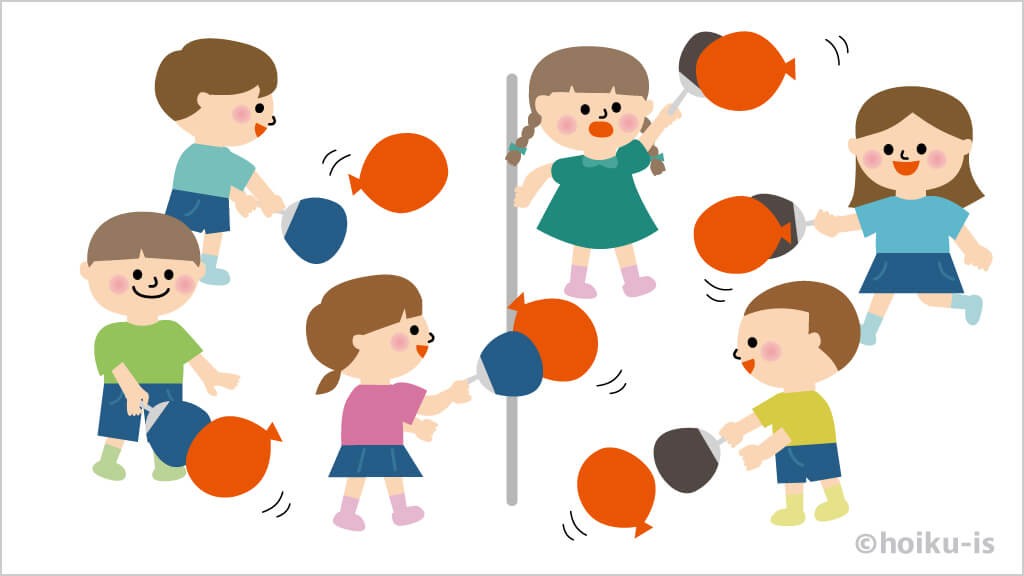

⑯風船バレー

対象年齢

5歳用意する物・道具

- 風船

遊び方

①膨らませた風船を用意します。子どもの胸から目線くらいの高さに、ネット代わりのすずらんテープを張り、簡易コートを作ります。②子どもたちは、2~4人ずつ2つのグループに分かれます。

③テープを挟んで向かい合い、風船を打ち合って遊びます。自分のコートで風船が地面に落ちたら、相手チームに1ポイント入ります。

④先に5ポイント獲得したチームの勝ちです!

ポイント

ボールの代わりに、風船を使ってバレーボールを楽しむ遊びです。1つのコートに大人数が入るとぶつかってしまって危ないので、子ども同士がきちんとスペース取れているか、保育者は注意して見守りましょう。始めはポイント制で勝ち負けを決めるルールは設けずに、単純に風船を打ち合うことを楽しんでもいいですよ。

本来のバレーボールでは、相手のコートに返すまでにボールに触れられる回数は3回までですが、それは難しいので、「風船が地面に落ちなければ何度でも触れてOK」というルールにするといいですよ。

⑰風船キャッチ

対象年齢

5歳用意する物・道具

- 風船

遊び方

①風船を膨らませて、口を結ばずに持ちます。②口を下にしてパッと手を伸ばして、空中に風船を飛ばします。

③飛んで行った風船を追いかけて、地面に着く前にキャッチして遊びます。

ポイント

おおよそ5歳ごろまでは、自分で風船を膨らますのが難しいので、保育者が変わってあげるか、空気を入れる道具を使いましょう。飛んでいく風船をキャッチする部分だけであれば、低年齢児(1歳頃)からでも楽しめますよ。また、スピードが速くてなかなか掴めないようであれば、まず普通に膨らませた風船をキャッチするところから始めてみてもいいでしょう。

⑱風船リフティング

対象年齢

5歳用意する物・道具

- 風船

遊び方

①膨らませた風船を用意します。②風船をその場に投げたら、地面に落ちないよう足でリフティングをして遊びます。

ポイント

その名の通り、風船でリフティングをする遊びです。片足立ちになるので、身体全体のバランス感覚を養えます。自分の身体で風船をある程度コントロールできるようになる、5歳ごろから楽しむことができますよ。慣れてきたら、「落とさずに何回続けられたか」「何秒続けられたか」などの記録に挑戦してみてもいいですね。

⑲風船早割りゲーム

対象年齢

5歳用意する物・道具

- 風船

遊び方

①膨らました風船をたくさん用意し、1人1つずつ持ちます。②「よーい、スタート!」の合図で、持っている風船をぎゅっと抱きしめたりお尻で踏んだりして、割れるまでの時間を競います。一番速く割れた子の勝ちです!

ポイント

膨らませた風船を、身体を使って素早く割る遊びです。風船の破裂音にびっくりしてしまう子や、嫌がる子も居るので、嫌がる子を無理に参加させたり、近くで行うのはなるべく避けるようにしましょう。また、お尻に敷いて割るときには、勢い余って尻もちをつかないよう、注意して見守りましょう。

⑳風船浮かし

対象年齢

5歳用意する物・道具

- 風船 1個

- うちわ 人数分

遊び方

①膨らませた風船を用意します。1人1枚、うちわを持ちます。②代表者1人が風船を上に投げ、みんなでうちわを使って落ちないように仰ぎます。

③風船が地面に落ちるまでの時間を伸ばせるか記録に挑戦しましょう。

ポイント

ゆっくりとしたスピードで落ちてくる風船が、地面に着かないようにみんなで協力して浮かせる遊びです。仰ぐのに夢中になって周りが見えなくなることがあるので、うちわが他のお友だちに当たらないよう保育者が注意して見守りましょう。あまり大人数で行うと危険度が高くなるので、1つの風船につき3~4人までにするといいですよ。㉑風船パタパタゲーム

対象年齢

5歳用意する物・道具

- 風船 1個

- うちわ 人数分

- ビニールテープ(ライン用)

遊び方

①膨らませた風船をたくさん用意して床にランダムに置いておきます。エリアの真ん中には左右に分けるラインを引いておきます。②子どもたちは2チームに分かれ、1人1枚うちわを持ちます。

③「よーい、スタート!」の合図で、風船を仰いで自分のチームの陣地に移動します。

④終了時に、自分の陣地により多くの風船があった方のチームが勝利です!

ポイント

「うちわの風で風船を移動する」というところがポイントの遊びなので、風船を自分の陣地に動かすときに「手で直接触らない」というルールを事前に伝えておきましょう。制限時間は、子どもたちの遊んでいる様子を見ながら、遊びに熱中できる丁度いい秒数を見極めてみてください。また、ルールは「自分の陣地にある風船が少ない方のチームが勝ち」のように勝ちの条件を反対にしても面白いですよ。

㉒風船空気砲

対象年齢

5歳用意する物・道具

- 風船

- ペットボトル

- ビニールテープ

- ハサミ

- 油性ペン

- 紙(画用紙、コピー用紙など)

- セロハンテープ

作り方・遊び方

ポイント

ペットボトルと風船を使って、空気砲を作る製作アイデア(手作りおもちゃ)です。ペットボトルを切ったり、切り口に風船を被せたりと、少し危険で力が必要な作業が多いので、基本的に保育者が作ったものを子どもたちに渡して遊ぶようにするのがおすすめです。また、子どもたちが遊ぶ際も、安全に使用するために「人に向けて打たない」という約束をしておきましょう。空気砲と一緒に、オリジナルの的も作っておけるといいですね。

|

★ 遊び方解説のイラストをダウンロードしてご利用いただけます! こちらのページで紹介したイラストを遊び方の説明などでご利用いただけるよう、ダウンロード素材をご用意しました。ダウンロードするためには「ほいくisメンバー」への登録(無料)が必要です。  |

風船を使ってめいっぱい遊ぼう

お気に入りの遊びは見つかりましたか? 風船は遊び方が無限の素材。いろいろな遊び方を試して、是非子どもたちとオリジナルの遊び方も見つけてみてくださいね!▼風船を使った工作アイデアが気になる方はこちら!