色水遊び

「色水遊び」とは、絵の具や食紅、植物の汁などで色を付けた水をつくり、それを混ぜて色の変化を楽しんだり、水の感触を楽しんだりする遊びです。保育園・幼稚園では定番で、低年齢児から幼児まで幅広く楽しめるので子どもたちに人気の遊びの1つではないでしょうか?赤・青・黄の色の3原色があれば、子どもたちが色を混ぜる過程で様々な色を作り出すことができるため、遊びを通じて自然と色の仕組みを学ぶことができます。

今回は、そんな「色水」を使った様々な遊び方をご紹介します。

色水遊びのねらい

保育園や幼稚園、認定こども園での遊びの活動では、ただ単に保育のひきだしの一つとして遊びを行うだけでなく、「ねらい」を意識して取り入れるようにしましょう。そうすることで、月案や指導案の作成にも役立ちますし、子どもたちの成長を促すことにもなります。- 色水をつくることを楽しむ

- 色彩が変化する様子を楽しむ

期待される子どもの姿

- 色の変化によって、子どもの探求心が刺激される

- 色彩感覚が豊かになる

色水遊びの導入

色水遊びをする前には、子どもたちが色に興味を持てるような導入を行いましょう。まずは、「色」がテーマの絵本を読んでみるのはいかがでしょうか。あおくんときいろちゃん

あおくんときいろちゃん作: レオ・レオーニ

訳: 藤田 圭雄

出版社: 至光社

「あお」と「きいろ」が混ざると「みどり」になる、といった色の仕組みを、絵本のストーリーを通じて学ぶことができます。「キャラクターたちにまるで本当に感情があるみたい」と、大人が読んでも夢中になれる内容でおすすめです。

>>本の紹介はこちら

なにをたべてきたの?

文: 岸田 衿子

絵: 長野 博一

出版社: 佼成出版社

しろぶたくんの綺麗な白い肌に、カラフルな色が増えていく描写がとっても綺麗な絵本です。果物を一つ一つ食べていくところは、子どもたちと一緒に「パクッ」と食べる真似をすると楽しいですよ。ストーリーを楽しみながら、「色」に自然に親しむことができるのがおすすめポイントです。

>>絵本の紹介はこちら

他にも色に関する絵本は沢山あるので、ご自身のクラスに合ったものを選んでみてくださいね。

色水遊びをする際の注意点

色水遊びを保育園・幼稚園で行う際には、以下の点に注意しましょう。- 汚れてもよい服に着替える または着替えを用意しておく

- 子どもたちの私物など、周りにものを置かないようにする

- 保育室内で遊ぶ際は、新聞紙やビニールシートを敷いて汚れ対策をする

- 誤飲が発生しないように注意する

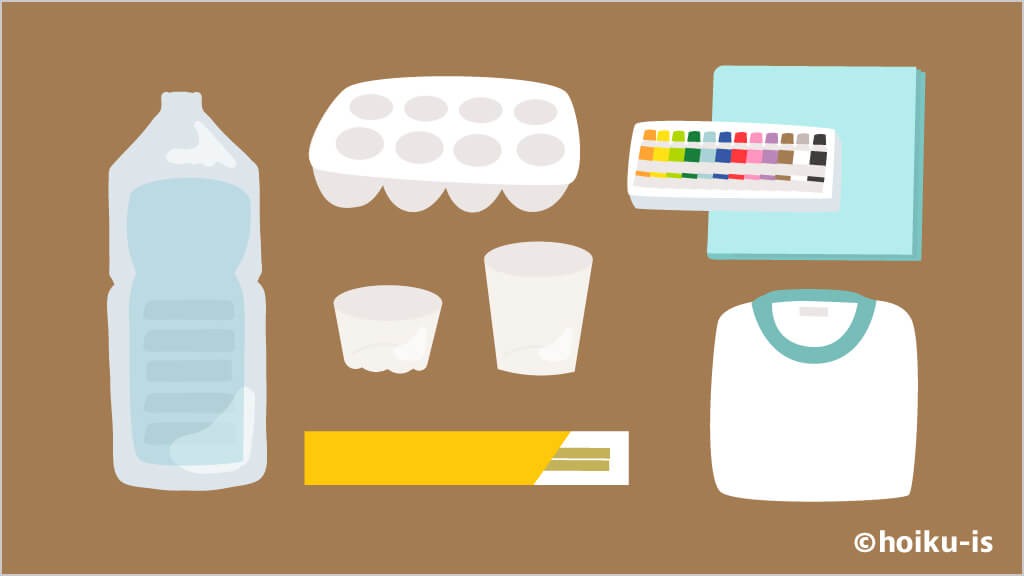

基本的な材料・用意する道具

- 水

- ペットボトルの空き容器

- プリンカップ、卵のパック、ゼリーのカップ、プラスチックカップ、紙コップなど色水を入れる容器

- スプーン、ストロー、割り箸などかき混ぜるためのもの

- 汚れてもいい服(事前に保護者の方に着替えをお願いするとよい)

- ビニールシート、新聞紙など(室内で行う場合)

- ★水彩絵の具

- ★食紅

- ★季節の植物(色のついた花びらなど)

- ★水性ペン

- ★クレープ紙

色水の作り方

色水の作り方は、いくつか方法があります。今回は、その中から代表的な5種類をご紹介します。絵の具を使う

最も手軽に、簡単に色水が作れるのが、水彩絵の具を水に溶かす方法です。絵の具であれば、すぐに用意ができるというクラスも多いのではないでしょうか。かき混ぜるだけなので、子どもたちと作る過程から一緒に行うのもいいですね。好きな色を選ぶのも楽しそうです。食紅を使う

低年齢児クラスなど、色水を口に含んでしまう心配がある時に使いたいのが、より安全な食紅です。絵の具同様水に溶かすだけなので、作り方はとっても簡単ですよ。ただし少量でかなり濃く色が出るので、つまようじで少しずつ加えたり、小さなスプーンを使ったりと様子を見ながら使ってみてくださいね。植物を使う

季節の植物を使っても、色水を作ることができますよ。お散歩のときに草花を集めてきて、それらを種類ごとに分けてビニール袋やジップ付の食品保存袋に入れたら、水を入れて揉むと色を抽出することができます。特に色が出やすく、色水遊びによく使われる草花は「朝顔」「ホウセンカ」「菜の花」「ツツジ」などがあります。上手く色が出ない場合は、すり鉢やすり棒を使って潰すと出やすくなりますよ。水性ペンを使う

上記の3つが用意できないときに使えるのが、水性ペン。キッチンペーパーに色を沢山出して水につけると、インクが溶けだして色水が出来上がります。こちらも色水を作る工程から子どもたちと一緒に楽しめます。クレープ紙(花紙)を使う

水が入った容器にクレープ紙をつけると、色が溶けだして綺麗に染まります。水の中で紙をもんだり、細かくちぎって入れたり、ペットボトルに入れて振ったりするとより素早く色がつきますよ。他の作り方よりも、透明感があって綺麗な色に染まるのが特徴です。色水を使った遊び(年齢別)

色水を使った遊びを年齢別でご紹介します。ご自身のクラスで取り入れる際の参考にしてみて下さいね。色水のセンサリートイ(0歳児・1歳児~)

低月齢の子どもたちがいるクラスは、まだ色がしっかりと認識できていなかったり、誤飲の危険があったりして、色水を直接触って遊ぶには向かない場合がありますよね。そんなときは、色水を入れて作った「センサリートイ」で遊ぶのがおすすめです。センサリートイとは、赤ちゃんの「知覚・感覚」などを刺激して脳の発達を海外では有名なおもちゃ。ジップ付の食品保存袋を使った「センサリーバッグ」、ペットボトル容器などを使った「センサリーボトル」などがあります。傾けたり振ったりして中身を観察して楽しんだり、センサリーバッグは触ったときのぷにぷにとした感触を感じることもできますよ。

色水と一緒にビーズやスパンコールなどをジップ付の食品保存袋にいれたら、テープで補強したり2重で包んだりと中身が出ないようにしっかりと対策しておきましょう。

▼センサリーボトルの作り方はこちら

色水の観察【単色遊び】(2歳児~)

色水遊びの準備ができたら、まずはじっくりと観察して遊ぶのがおすすめです。さまざまな濃さの色水を用意して並べて比較をしたり、まだ色が溶け切っていないものが徐々に濃くなっていく様子を観察したりしてみましょう。外で活動できる場合は、天気がいいときに太陽に当てて透かしてみるといいですよ。光に反射してとっても綺麗に見えますよ。「影の色はどうなるかな!?」と見てみるのもいいですね。低年齢児クラスで行う場合は、つい色水を口に含みたくなる子どもも居るかもしれません。万が一飲んでしまっても大丈夫なように、絵の具の代わりに食紅など無害なものを使用するようにしましょう。

寒天遊び(1歳児・2歳児)

色水遊びで色水が余ったときには、そのまま寒天遊びに発展させるのがおすすめです。直接手で触った感触やひんやりとした冷たさを楽しんだり、型抜きをしたり、グラスやお皿に盛り付けて食べ物に見立てておままごとを楽しんだり…遊びの幅が大きく広がりますよ。いろんな色で作ると、色の濃さや堅さの違いを楽しめます。寒天の作り方は、下の記事で動画付きでご紹介しているので、参考にしてみてくださいね。

▼寒天の作り方はこちら

色水を使ってお絵描き(2歳児・3歳児~)

色水を使って、お絵描きをして遊びましょう。スポイトで垂らしたり、筆を使ったり、いらない歯ブラシでこすったり、スポンジに吸わせてポンポンしたり…。道具をいろいろと用意しておくと、想像の幅が広がりそうです。スポンジでポンポンするだけなら、2歳児さん頃から楽しめますよ。下の記事では、クレヨンが水を弾くという性質も活かした作例をご紹介しています。雨のイラストだけでなく、いろいろなイラストに応用できると思いますので、子どもたちに自由に描いてもらいましょう。

▼色水アートはこちら

ジュース屋さんごっこ【混色遊び】(3歳児~)

異なる色を混ぜ合わせて、「何色になるかな?」と色の変化を楽しむのもおすすめです。保育者から「これとこれを混ぜて…」と指示をするのではなく、空のカップを多めに用意しておいて、別の容器に入れ替えたり混ぜたりを自然に楽しめる環境を整えられるようにしましょう。子どもたちが自分で新しい色の作り方を発見できるかもしれませんね。

色氷遊び(4歳児・5歳児~)

冬にはまた違った楽しみ方ができます。寒い日に色水で遊んだバケツを一晩外に置いておくと次の日の朝には凍っているので、季節ならではの自然遊びにもつなげられますよ。

氷ができるまでは時間がかかるので、前日に保育者が準備をしておくと良いかもしれません。上手に作るポイントは2つ。まず、製氷皿にそのままアイスの棒を刺すと倒れてしまうので、先にアルミホイルを被せて輪ゴムを固定して、そこに刺すようにすること。もう一つは、色水が薄いと色があまり出ないので、濃いめに絵の具や食紅を溶かしておくことです。

色水×泡遊び(4歳児・5歳児~)

色水遊びの応用として、泡遊びと組み合わせるのもおすすめです。カップに入れた色水の上にフワフワの泡を乗せれば、それだけでクリームソーダの出来上がり! おままごとにぴったりです。泡を作る段階で絵の具を加えておけば、色付きの泡を作ることも可能ですよ。▼石鹸で作るふわふわ泡遊びはこちら

色水のお引越しゲーム(5歳児~)

①クッキングペーパーをテーブルに敷き、油性のカラーペンでコップの絵を描いておきます。

②スポイトでさまざまな色の色水をランダムに垂らします。

③竹串で色水のしずくを触れると、竹串の動きについてきます。その動きを利用して、赤色のしずくは赤のコップの絵に、青色のしずくは青のコップの絵に、としずくを集めていきます。

④紫、緑など、もともと用意していない色は、しずくとしずくをくっつけて色を混ぜることで作りましょう。

しずくを全部移動できたら、一度タオルでふき取れば繰り返し遊べます。竹串を使うので、子どもたちが顔や身体に刺してケガをすることの無いよう注意して見守ってくださいね。

|

★ 遊び方解説のイラストをダウンロードしてご利用いただけます! こちらのページで紹介したイラストを遊び方の説明などでご利用いただけるよう、ダウンロード素材をご用意しました。ダウンロードするためには「ほいくisメンバー」への登録(無料)が必要です。  |

色水遊びを保育に取り入れよう

子どもたちの色彩感覚や探求力を育むことができる色水遊び。保育現場でも簡単に取り入れられるので、是非取り組んでみてくださいね。▼あわせて読みたい!おすすめの遊び記事