>>「外遊び・室内遊び」の連載一覧はこちら

縄跳び遊び(なわとびあそび)とは?

縄跳び遊びは、1本の短縄や長縄を使って「跳ぶ」基本の遊びはもちろん、縄の使い方次第で「くぐる」「歩く」「走る」「バランスを取る」「何かに見立てる」などさまざまな遊びに発展させることができ、保育現場でも定番となっていますよね。外遊びの際によく取り組まれ、全身を使うことができるので、子どもたちの運動機能を高めるのに効果的です。

また、一人でも大人数でも遊ぶことができ、遊び方によって難易度を変えやすいのも保育者にとっては嬉しいポイントですよね。

今回は、そんな縄跳びを使った遊びのアイデアを全部で14種類ご紹介します。ねらいや注意点、それぞれの対象年齢も合わせてご紹介しますので、参考にしてみてくださいね。

縄跳び遊びのねらい

保育園や幼稚園、認定こども園での遊びの活動では、ただ単に保育のひきだしの一つとして遊びを行うだけでなく、「ねらい」を意識して取り入れるようにしましょう。そうすることで、月案や指導案の作成にも役立ちますし、子どもたちの成長を促すことにもなります。- 繰り返し取り組むことで「できた」という喜びを味わう

- 体の動かし方やリズミカルに跳ぶ感覚を掴むことを楽しむ

- 満足感や達成感を味わう

期待される子どもの姿

- 持久力と忍耐力が身につく

- 諦めずにやり遂げることで自信がつく

- バランス・体幹が良くなる

縄跳び遊びの注意点

縄跳び遊びを園で行うとき、安全に遊ぶために事前に確認しておきたい注意点がいくつかあります。以下の基本的なポイントを頭に入れておくようにしましょう。- 縄跳びをしていい場所を決めておく

- 子ども同士の距離が近くなりすぎないよう十分なスペースを空ける

- 短縄は、子どもの身長に合わせて長さを調節する

- 縄を不要意に振り回したりしないよう、子どもたちと確認しておく

飛び方を教えるコツは?

縄跳びは、飛び方の感覚を掴むまでの教え方が難しいですよね。保育者が子どもたちに飛び方を教える際のコツを紹介します。ステップ1 両足飛びの感覚を掴む

縄跳びを跳ぶ時には、両足で同時に跳び、同時に降りる感覚を掴むことが大切です。そこでまずは、ジャンプの練習から始めてみましょう。- 縄跳びの縄を、円を描くようにして地面に置きます。

- その円をジャンプして入る→出るを繰り返します。 ※片足ずつ跳んだり、足がばらついたりしないようになったらOKです!

- 縄跳びを跳ぶときのように縄を持って、前後にジャンプしてその縄を飛び越えます。

ステップ2 手の動かし方と跳ぶタイミングを覚える

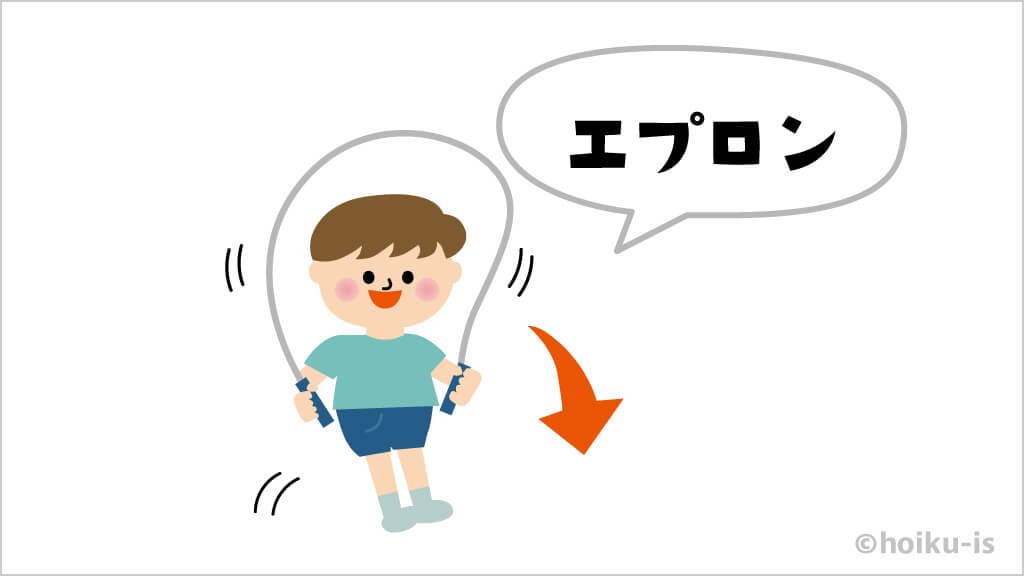

次に、縄を回す腕・手首の動きを練習をします。「マント」「エプロン」の掛け声でタイミングを掴んだら、実際に跳んでみましょう。- 「マント」と言いながら、自分の前にある縄を後ろに回します。

- 「エプロン」と言いながら、自分の後ろにある縄を前に回します。

- 1.2.を跳ばずに繰り返します。

- 腕の感覚が掴めたら、「エプロン」のタイミングでジャンプをします。縄に引っかからずに飛び越えられるようになれば、成功です! 続けて何度も跳んでみましょう。

①縄渡り(縄跳びの上を歩く)

対象年齢

2歳/3歳/4歳用意する物・道具

- 縄

遊び方

①縄跳びの縄を床に置きます。②縄を踏みながら、子どもたちが落ちないようにバランスを取って歩きます。

③途中で縄から落ちてしまったらスタート地点に戻ります。

④最後まで落ちずに歩ききることができたら成功です!

ポイント

初めはまっすぐ縄を置き、子どもたちがバランス感覚を掴みやすいようにしておくといいでしょう。慣れてきたら、ぐにゃぐにゃと曲げて置いてみたり、円にしてみたり、難易度を上げていくといいですよ。「落ちたらサメに食べられちゃう!」などと、子どもたちと一緒に設定を決めて遊んでみるのも楽しいですよ。また、まっすぐ歩けるようになったら、「横向きでカニさん歩き」など渡り方を変えてみるのもおすすめです。②電車ごっこ

対象年齢

1歳/2歳/3歳/4歳用意する物・道具

- 縄

遊び方

①縄跳びの端と端を結んで輪っかを作ります。②輪っかを持って中に入り、一人を先頭にして1列になります。

③先頭の子が運転手になって進みます。他の子は先頭の子についていきます。

④駅で後ろに新しく乗客を乗せたり、下ろしたりして遊びましょう。

ポイント

画用紙などで運転手の帽子を作っておいて先頭の子が被ると、雰囲気が本格的になってより役になりきることができそうです。運転手はみんながやりたくなるので、譲り合って交代でできるといいですね。また、他の子との距離が近く触れ合いが多いため、ペースが合わないと引っ張られて転んでしまう可能性があります。先頭の子とは、「ゆっくりと進む」というお約束を事前にしておくようにしましょう。保育者が全体を見守っておくことも大切です。

③縄ジャンプ

対象年齢

2歳/3歳/4歳用意する物・道具

- 縄

遊び方

①縄跳びの縄を床に置きます。②思い思いの動きで、縄を跳び越えて遊びます。

ポイント

跳び越える動きをするときには、カエルやウサギ、カンガルーなど、子どもたちの想像力に任せて身近ないろいろな動物になりきるとより楽しめますよ。まっすぐの縄に対して、ジグザグと跳んで進んでいくのも面白いです。大縄跳びをする予定があるクラスでは、保育者は、子どもたちが「前向きに跳ぶ」ことと「横向きに跳ぶ」ことの違いが分かるような声かけができるといいでしょう。1人で跳ぶ時は前向きに跳びますが、大縄跳びでは身体を横向きにして跳ぶことになるからです。是非参考にしてみてください。

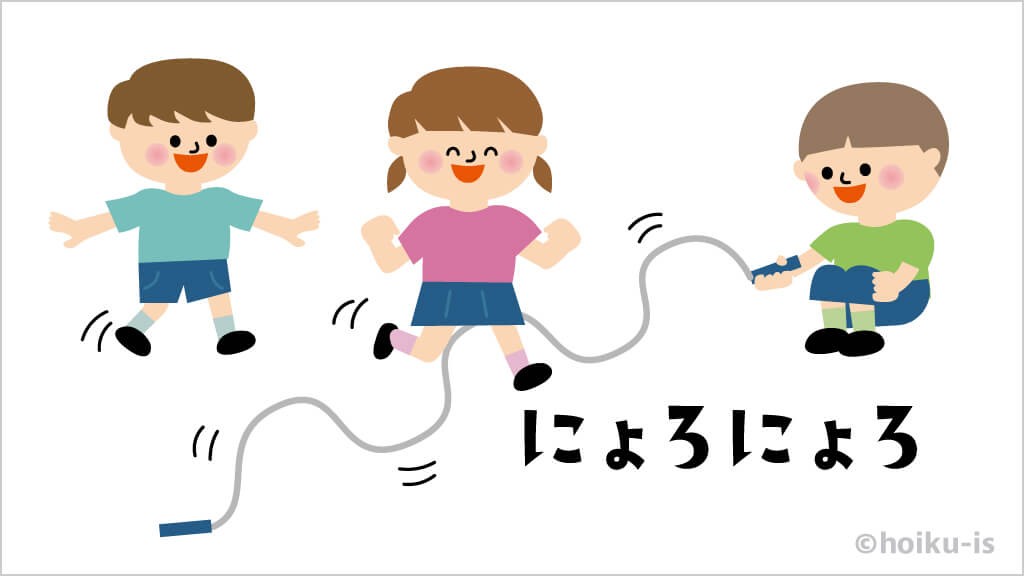

④へびにょろにょろ/ニョロニョロへびさん

対象年齢

1歳/2歳/3歳/4歳用意する物・道具

- 縄

遊び方

①1人が縄跳びの縄を持ち左右に振って、ヘビのようににょろにょろと動かします。②にょろにょろと動いているヘビ(縄)を踏まないように跳び越えて遊びます。

③縄を縦に振れば、波になります。波も、ぶつからないように跳び越えて遊びます。

ポイント

初めは保育者が縄を振る役をするといいですが、慣れてきたら子どもたちに渡してもいいでしょう。ヘビのようににょろにょろとさせる動きが、手首を使う練習になりますよ。また、縄を小さく振る時と大きく振るときを使い分けて、「赤ちゃんヘビ」「お父さんヘビ」(縦の場合は「小波」「大波」)のように難易度を変えてみても楽しいですよ。引っかかって転んでしまわないように注意して見守りながら行ってみましょう。⑤いろはにこんぺいとう

▼遊び方はこちらから

⑥ゆうびんやさんの落とし物

対象年齢

3歳/4歳/5歳用意する物・道具

- 縄

遊び方

①縄を回す人2人と、それ以外に分かれます。 ※初めは保育者が回しましょう②縄が止まった状態からスタートします。跳ぶ子は縄の近くに立っておきます。

③縄を回す人は歌に合わせて回し、跳ぶ子は引っかからないように跳び続けます。歌に合わせた動きは以下の通りです。

♪ゆうびんやさーんの おとしもの ひろーってあげましょ

(回す人は左右に縄を揺らします。跳ぶ子はその場で縄を跳び続けます。 )

♪1枚 2枚 3枚 4枚 5枚…10枚

(回す人は縄を回します。跳ぶ子はその場で縄を跳び続けます。 )

♪ありがとう

(回す人は「ありがとう」の「う」のときに縄を止めます。跳ぶ子は、縄を両足で跨いで止めます。足の間に縄を挟むことができたら成功です! 途中で引っかかってしまった場合は、回している子と代わって遊びましょう。 )

<歌詞>

郵便屋さんの 落とし物 拾ってあげましょ

1枚 2枚 3枚 4枚 5枚 6枚 7枚 8枚 9枚 10枚

ありがとう

ポイント

歌詞は地域によって少しずつ異なり、初めを「郵便屋さん ハガキが10枚落ちました 拾ってあげましょ」と歌ったり、最後を「ありがとさん」と歌う例などがあります。地域の歌い方に合わせて歌ってみるといいですね。跳ぶのは10回で終わりにせずに、20枚、30枚と数を増やしたり、何回跳べるか記録に挑戦してみてもいいでしょう。遊びながら、数を数えることにも繋がりますね。また、最後も縄を止めるのではなく縄から抜けて、次の子が続けて入って跳んでいくのもおすすめです。

⑦大波小波(おおなみこなみ)

対象年齢

3歳/4歳/5歳用意する物・道具

- 縄

遊び方

①縄を回す人2人と、それ以外に分かれます。 ※初めは保育者が回しましょう②縄が止まった状態からスタートします。跳ぶ子は縄の近くに立っておきます。

③縄を回す人は歌に合わせて回し、跳ぶ子は引っかからないように跳び続けます。歌に合わせた動きは以下の通りです。

♪おーなーみ こーなーみー

(回す人は左右に縄を揺らします。跳ぶ子はその場で縄を跳び続けます。 )

♪ぐるっとまわって

(回す人は縄を回します。跳ぶ子はその場で縄を跳び続けます。 )

♪にゃんこのめー(ねこのめ)

(跳ぶ子が、「にゃんこのめ」の「め」のタイミングで両足で縄を跨いで止めます。足の間に縄を挟むことができたら成功です! 途中で引っかかってしまった場合は、回している子と代わって遊びましょう。 )

<歌詞>

おおなみ こなみ

ぐるっとまわって

にゃんこのめ(ねこのめ)

ポイント

歌詞は地域によって少しずつ異なります。上述の「郵便屋さんの落とし物」と組み合わせて歌う例もあるそうです。こちらも、地域に合わせた遊び方で遊びましょう。跳び始めは縄が回っていないので跳びやすく、初めて大縄跳びをする子や、回っている縄に入っていくのが苦手な子でも取り組みやすい遊び方です。大縄跳びの練習にもおすすめですよ。

⑧くまさんくまさん

対象年齢

4歳/5歳用意する物・道具

- 縄

遊び方

①縄を回す役が2人と、それ以外に分かれます。 ※初めは保育者が回しましょう②縄が止まった状態からスタートします。跳ぶ子は縄の近くに立っておきます。

③縄を回す人は歌に合わせて縄を左右に振ります。跳ぶ子は引っかからないように跳び続けます。歌に合わせた動きは以下の通りです。

♪くまさんくまさん りょうてをあげて

(両手を上げて、その場で縄を跳び続けます。 )

♪くまさんくまさん かたあしあげて

(片足立ちをしながら、その場で縄を跳び続けます。 )

♪くまさんくまさん うしろをむいて

(後ろを向いて、その場で縄を跳び続けます。 )

♪くまさんくまさん りょうてをついて

(隙を見て両手を地面につけて、その場で縄を跳び続けます。 )

♪くまさんくまさん さようなら

(「さようなら」の「ら」で縄を両足で跨いで止めます。引っかからずに最後までできたら成功です! 途中で引っかかってしまった場合は、回している子と代わって遊びましょう。 )

<歌詞>

くまさんくまさん 両手を上げて

くまさんくまさん 片足上げて

くまさんくまさん 後ろを向いて

くまさんくまさん 両手をついて

くまさんくまさん さようなら

ポイント

歌は歌詞通りに歌うのではなく、保育者がその場で次の動きを考えて変えていってもいいですね。子どもの発達によって、難易度を変えて楽しみましょう。他に考えられる動きとして、- 前を向いて

- 両手を下げて

- お尻を振って

- 回れ右

- こんにちは(お辞儀をする)

また、もっと難易度を上げられる場合には、縄を左右に振るのではなく回した状態で挑戦してみるのはいかがでしょうか。

⑨お嬢さんお入んなさい

対象年齢

4歳/5歳用意する物・道具

- 縄

遊び方

①縄を回す役の2人と、それ以外に分かれます。 ※初めは保育者が回しましょう②縄を持った2人が左右に縄を振ります。初めに1人がその縄に入り跳びます。

③歌詞に合わせてもう一人が縄に入り、じゃんけんをします。歌に合わせた動きは以下の通りです。

♪おじょうさん おはいんなさい

(1人目の子がその場で縄を跳びます。 )

♪ありがとう

(2人目の子どもが縄に入り、その場で縄を跳び続けます。初めから居る子と向き合うようにします。 )

♪さいしょはぐー じゃんけんぽん

(縄を跳んだまま、じゃんけんをします。 )

♪まけたらさっさと おにげなさい

(じゃんけんに負けた子は、縄から抜けます。勝った子は残ります。 )

④誰かが縄に引っかかるまで、じゃんけんに負けた子が次の子と交代して繰り返して遊びます。

<歌詞>

お嬢さん お入んなさい

ありがとう

最初はグー じゃんけんぽん

負けたらさっさと お逃げなさい

ポイント

縄跳びを跳びながらじゃんけんをするという難しい動作を行うので、縄跳びの動きに慣れてくる4~5歳児さんにオススメの遊び方です。じゃんけんに負けるまではずっと跳び続けることになるので、遊びながら体力や筋力をつけることができますよ。また、お友だちと息を合わせて跳ぶので、いっそう仲が深まりそうですね。縄を左右に振る「小波」ができるようになったら、縄を回す「大波」バージョンも挑戦してみましょう。

⑩プロペラ

対象年齢

2歳/3歳/4歳用意する物・道具

- 縄

遊び方

①縄を保育者が持ち、周りに子どもたちが立ちます。②保育者は自分が回転しながら、縄を地面と水平になるように低い位置で回します。

③子どもたちは、自分のところに縄が来たタイミングで跳び越えて遊びます。

ポイント

持ち手の部分が子どもたちの足に当たると危険なので、なるべく固い持ち手がついたものは使わず、ロープなどを使うようにしましょう。また、回し始める前には子どもたちの準備が整っているかどうかきちんと確認し、「回すよ」と声をかけてから始めるようにするといいですよ。また、この遊びは回す側が大変で目を回してしまうこともあるので、あまり長時間やりすぎないことをおすすめします。

⑪足掛け回し/たまごめん/ステッピー

対象年齢

2歳/3歳/4歳用意する物・道具

- 縄

遊び方

①縄を半分に折り、折ったところを少し残して結びます。持ち手の部分も結びます。②輪になっている部分に利き足を入れます。

③縄に入れている足を使って、縄が地面と水平に円を描くように回し、もう片方の足でそれを跳び越えます。

ポイント

持ち手の部分が壊れやすい素材だと、地面と当たって割れてしまう場合があるので、ロープを使うか、持ち手が壊れにくいものを使いましょう。また、回しすぎると足が痛くなる場合があるので、注意しましょう。1人で繰り返し楽しんでもいいですし、引っかからないように跳べた回数や、どれだけ早くできるか、長く続けられるかでお友だちと競って遊ぶのも楽しいですよ。回したまま移動ができる子は、足掛け回しをしながらかけっこをしてみるのもおすすめです。

⑫しっぽとり

対象年齢

3歳/4歳/5歳用意する物・道具

- 縄(人数分)

遊び方

①1人一つ縄跳びを持ち、片側の持ち手を背中側のズボンの中に軽く入れてしっぽにします。もう一方の持ち手は少し地面に引きずる長さにしておきます。②周りの子と距離を取っておきます。

③「用意、スタート!」の合図で他のお友だちを追いかけ、お友だちの縄を踏んで取ります。自分のしっぽを取られてしまったら、追いかけっこから外れて待ちます。

④「終わり!」の合図のときにしっぽを取られずに残っていた子の勝ちです。

ポイント

手の代わりに、足を使って縄を踏んで取るしっぽとりです。参加者を2~3のグループに分けて、チーム戦にして遊ぶのもおすすめです。お友だちからとったしっぽ(縄跳び)の数でポイントを付けてもいいですね。しっぽに使う縄跳びは、一人用の短縄を使いましょう。また、縄跳びの持ち手が壊れやすいものを使うと地面とこすれたり子どもたちが踏んだりして割れてしまう可能性があるので、ロープを使うか、持ち手が壊れにくいものを使うといいですよ。ケガには十分注意して行うようにしましょう。

⑬ロープ通り抜け

対象年齢

4歳/5歳用意する物・道具

- 大縄

遊び方

①縄を保育者が持ち、子どもたちは近くで1列に並びます。②保育者が縄を回し、子どもたちは縄に当たらないように順番に走って通り抜けます。

③全員通り抜けることができたら成功です! 繰り返して遊びます。

ポイント

子どもたちは、縄が上から降りてくる回転の向きに立つようにしましょう。逆向きに立つと、通り抜けるのが難しくなってしまいます。また、初めは走り出すタイミングが難しいので、保育者がお手本を見せたり、タイミングを掛け声で教えてあげるといいですよ。

通り抜けができるようになると、回っている大縄に入って跳ぶこともできるようになるので、大縄跳びの練習の初めに練習として行うのもおすすめです。

⑭八の字飛び

対象年齢

5歳用意する物・道具

- 大縄

遊び方

①縄を保育者が持ち、子どもたちは近くで1列に並びます。②保育者が縄を回し、子どもたちは順番に縄に走り込み、一回跳んだらすぐに走り抜けます。前の子が抜けたらすぐに入るようにします。

③片側から跳び終えたら、八の字を描くようにして先生周りを走って反対側に立ちます。

④全員が片側から跳び終わったら、反対側から続けて縄に入り、一回跳んですぐに走り抜けていきます。

⑤③④を繰り返し、引っかからずに続けて跳ぶことができた回数の記録に挑戦しましょう。

ポイント

難易度が高いので、幼児向け(特に5歳児クラス向け)の遊び方です。初めは「八の字」の意味が分からない場合があるので、イラストを使ったり先生がお手本を見せたりして説明するといいでしょう。また、最初は連続で跳べなくてもOKです。間が空いてしまってもいいので、子どもたちの好きなタイミングで縄に入れるようにサポートしましょう。

慣れてきたら、時間を区切って何回跳べるか挑戦しても楽しいですよ。

縄跳びで全身をめいっぱい使って遊ぼう

さまざまな使い方がある縄跳びですが、子どもたちの発達段階に合う遊び方は見つかりましたか?子どもたちが体全体を使って取り組める魅力的な遊びなので、ぜひ保育に取り入れてみてくださいね。|

★ 遊び方解説のイラストをダウンロードしてご利用いただけます! こちらのページで紹介したイラストを遊び方の説明などでご利用いただけるよう、ダウンロード素材をご用意しました。ダウンロードするためには「ほいくisメンバー」への登録(無料)が必要です。  |

▼ほかおすすめの遊びアイデアはこちら!