十五夜とは

十五夜はいつ?

2023年(令和5年)の十五夜は9月29日(金)。十五夜は旧暦で8月15日の夜を指しますが、旧暦と新暦では1ヶ月ほどのズレがあり、日にちの数え方も異なります。そのため、毎年十五夜の日にちは変動し、9月中旬~10月上旬となります。2022年(令和4年)の十五夜は9月10日と、2023年に比べてその差は10日間近くもあり、かなりの振れ幅があることが分かります。行事の日程も変わってきますので、準備が遅れないようチェックしておきましょう。<2023年~2027年の十五夜>

- 2023年 9月29日(金)

- 2024年 9月17日(火)

- 2025年 10月6日(月)

- 2026年 9月25日(金)

- 2027年 9月15日(水)

どんな行事?

十五夜は「中秋の名月」という、1年のうちでも特に美しいといわれる月を眺めながら、秋の収穫を祝い感謝する日といわれています。十五夜の月見は平安時代から続いている行事で、当時は月を見ながらお酒を飲んだり詩歌や管弦に親しんだりするものとして楽しまれていたそうです。歴史の長い季節の行事、今後も継承していきたいですね。

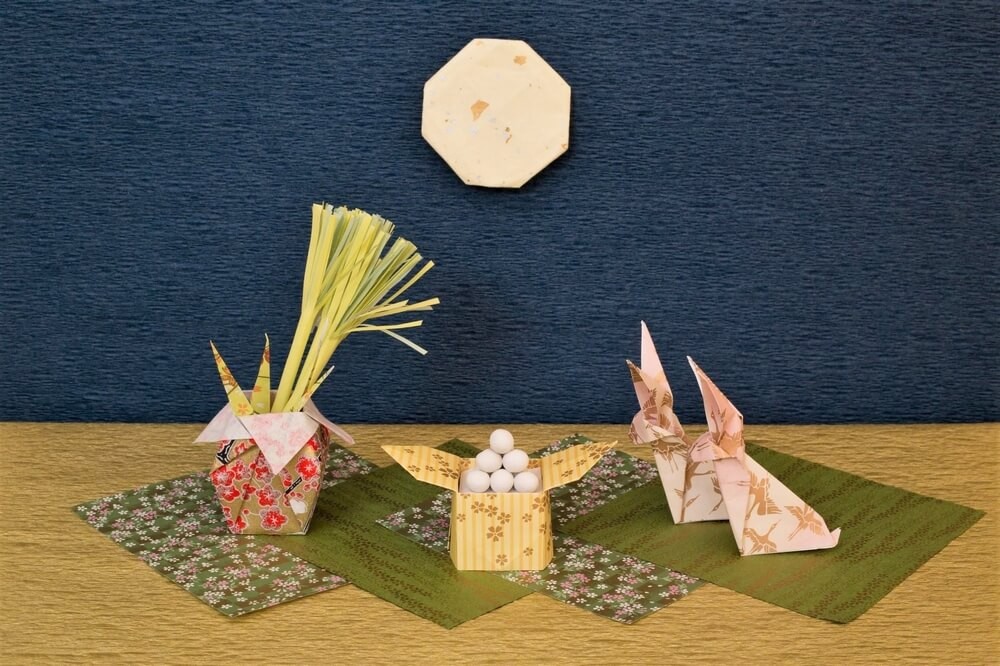

お供え物の意味

十五夜にお供えするものにも意味があります。- ススキ・・・稲穂に見立てたもの、魔除け

- 月見団子・・・丸い形で月を表現、15個をピラミッド型に積む

月とうさぎの関係は?

これはその昔、インドの神話が日本に伝わり『今昔物語集』に書かれたことが由来と言われています。

| うさぎ、きつね、さるの3匹の前に、お腹を空かせた老人が現れました。木登りが得意なさるは木の実を集め、泳ぎが得意なきつねは魚を集めましたが、特技がないうさぎは悩みました。そこで、「自分の肉を食べてください」と火の中に飛び込みました。老人は本当は神様で、うさぎを哀れんで月の中に蘇らせました。 |

子どもたちへの伝え方

十五夜やお月見を子どもたちに分かりやすく伝えるためにはどうすれば良いでしょうか?- 秋のお月様は、1年のうちでもいちばんきれいに見える

- そのお月様を見ながら、農作物がたくさん収穫できたことを感謝する

- 悪いものから守ってくれるススキと、お月様にみたいな団子を飾る

お月見がテーマの製作アイデア

手作りススキでお月見気分!

色画用紙を使ってススキを再現。子どもたちも楽しく取り組めると思います。

対象年齢:2歳/3歳/4歳/5歳

作り方:

月より団子?ポンポンスタンプ

お月さまとお団子をスタンプ(タンポ)で表現する、どの年齢でも楽しめる製作アイデアです。

対象年齢:0歳/1歳/2歳/3歳/4歳/5歳

作り方:

紙皿で作るウサギの帽子

簡単にかわいいウサギの帽子が作れる製作です。花紙を使ってリボンを飾り付け。シールやボタン、お花紙を丸めてポンポンのようにつけてもかわいらしく仕上がりますよ。

対象年齢:3歳/4歳/5歳

作り方:

十五夜にちなんだ折り紙アイデア

続いては、子どもたちと手軽に取り組める折り紙をご紹介します。シンプルなうさぎ

イースターやお月見など、さまざまな行事で登場するウサギは、仕上がりの見た目もかわいいので折れるようになっておきたい動物の1つですよね。こちらの作例は手順がシンプルで分かりやすいので、慣れれば子どもたちだけでも作れそうです。ウサギの顔は子どもたちに書いてもらって、個性を出すとよりにぎやかになって良いですよ。

【難易度】★★

うさぎ・中級編

折り紙が得意な方には、こちらの作例もおすすめです。動画ではゆっくりと手順が説明されているので、1つずつ確認しながら進めていきましょう。顔の描き方次第でミッフィーの置物のようになってとてもかわいいです。完成したら、ピョンピョンと跳ねさせておもちゃとして遊ぶことができますよ。【難易度】★★★

デザイン性抜群のススキ

こちらはデザイン性抜群の素敵な作例。よくあるハサミで穂先をカットする作り方ではなく、折り方の工夫で見事にススキ感を出しています。穂先と枝は別パーツでそれぞれ作りますが、難しくはないので、ぜひ挑戦してみてください。【難易度】★★

お月見がテーマの絵本3選

お月見の行事に親しんだり、活動の導入時にぴったりの絵本を紹介します。お馴染みのものもあり、お月さまを思わず見上げたくなる楽しい絵本ばかりですよ。①まんまるおつきさん

作:ねじめ正一

絵:さいとうしのぶ

出版社:偕成社

対象年齢:2歳~

まんまるなお月さまを見ていると、なんだか次々に大好きな食べ物に思えてきます。おせんべい、メロンパン…見ていると思わずお腹がなってしまうかも!?

お月さまがさまざまな食べ物に見えてきてしまう、なんともユニークなお話しです。子どもにも分かりやすく、乳児クラスからの読み聞かせにもオススメ。想像力を掻き立てる絵本で、いくつになっても楽しめそうですね。

②14ひきのおつきみ

作・絵:いわむらかずお

出版社:童心社

対象年齢:3歳~

大人気の「14ひき」シリーズ、秋の絵本です。十五夜の日、ねずみたちはみんなでお月見台を作りごちそうを作ってお月見を楽しみます。

この「14ひき」シリーズの魅力は、描かれる情景の美しさです。秋らしい赤や黄色を使ったページや、大きな月を眺めるシーンは圧巻です。大人が見ても感動してしまうこの絵本は、自然の美しさを感じられる一冊として、ぜひ子どもたちと楽しんで欲しいです。

③つきよのうた

作・絵:はせがわさとみ

出版社:文溪堂

「すすきのはらでおつきみしよう」たぬきからの葉っぱのお手紙をもらったこぐまは、考えて考えて“うた”を持っていくことにしました。素敵なうたを考えていたこぐまですが、転んだ拍子にうたを忘れてしまいます。

お月見をメインのテーマにしている内容ではありませんが、月を見ると口ずさんでしまいたくなる可愛い歌が楽しめます。癒されるイラストとストーリーは、子どもにも大人にも魅力的。お月見の時期に楽しめる一冊として、おすすめしたい絵本です。

お月見シルエットクイズ・ペープサート【無料ダウンロード】

<ペープサート内容>

満月と雲

月の満ち欠け

秋の収穫

お月見のだんご

すすき

伝統行事に触れる機会を

園ではぜひ、昔から大切にされてきた行事を子どもたちにも伝え、伝統に触れる機会を作ってほしいと思います。先生のお話や絵本を通して、十五夜を楽しんでくださいね。【関連記事】