保育のポイント【4歳児・1月】

新しい1年が始まりました。年長クラスへの進級まであと3ヶ月、引き続き自分でできることや、やりたいことが増えていくと良いですね。また、お正月ならではの伝承遊びを通して日本の文化に触れる機会を作ってみましょう。お友だちと一緒に楽しめるものもあるので、交流を深めるのにもおすすめです。

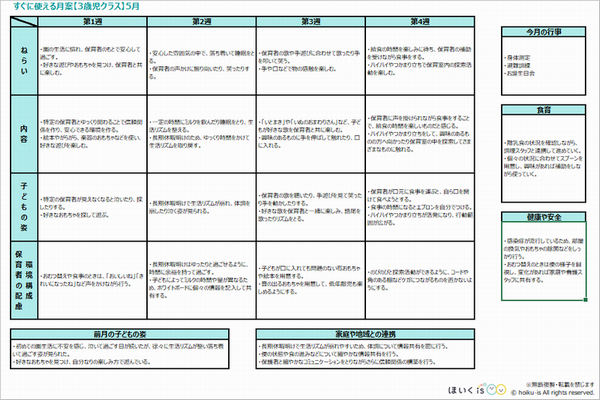

ねらい【4歳児・1月】

- 冬の寒さに負けず、全身を使って遊ぶ。

- 手先や指先を器用に使いながら、遊びを楽しむ。

- 困っている人を助けながら行動する。

- 自分とは異なる意見があることを理解し、受け入れる。

- お正月の行事や遊びを楽しむ。

- 冬の自然を楽しむ。

- 絵本の世界を想像し、登場人物になりきったりお話の続きを考えたりする。

- 数字への興味が高まる。

内容/五領域対応【4歳児・1月】

- 自分の判断で体温調節をしながら、ボール遊びや縄跳び、鬼ごっこをして全身を使って遊ぶ。(健康)

- コマにきれいに紐を巻いたり、小さなブロックを組み立てて好きなものを作ったりするなど、指先を上手に使えるようになる。(健康)

- 他児が困っていると積極的に手を差し伸べたり、協力してやり遂げようとしたりするなど、思いやりの気持ちが強くなる。(人間関係)

- 相手と意見が異なるときは、落ち着いて話を聞き、「先にいいよ」「〇〇ちゃんどうぞ」と譲り合って一緒に遊ぶ。(人間関係)

- コマ回し、めんこ、すごろくなど、お正月遊びのルールを知り、友だちと楽しむ。(環境・人間関係)

- はく息が白いことや、葉っぱについた霜など、冬ならではの自然の様子に気が付き、調べたり考えたりする。(環境)

- 絵本の内容を自分と結び付け、登場人物になりきって遊びに取り入れたり、自分なりのお話の続きを考えたりして保育者に話す。(言葉・表現)

- 物の個数を数えたり、簡単な足し算に挑戦したりして数字を身近に感じる。(表現)

| ※「内容」については、例文の最後に保育所保育指針にある五領域のどれに対応しているか表示をしています。 ・健康(心身の健康に関する領域) ・人間関係(人とのかかわりに関する領域) ・環境(身近な環境とのかかわりに関する領域) ・言葉(言葉の獲得に関する領域) ・表現(感性と表現に関する領域) |

内容/養護【4歳児・1月】

- 感染症・風邪の予防のために手洗いやうがいをすることを伝え、子どもたち自身で健康を守る意識を持つための習慣付けを促す。

- 寒さの中で健康に過ごせるよう、戸外で積極的に体を動かす遊びができる環境を整える。

- 友だちや保育者とルールのある遊びをする中で、決まり事やルールがあることの大切さを伝え、自主的に守りながら遊べるよう意識付けをしていく。

- 戸外と室内の気温差に合わせて、子どもたち自身で衣服の調整ができるよう促していく。

環境構成・保育者の配慮【4歳児・1月】

- 全身を使って遊べるボールや縄跳びを用意したり、少し難しいアスレチックがある公園に遊びに行ったりする。

- 細かい作業が必要な玩具も取り入れ、コーナーの中に設置する。

- 子ども同士で手を差し伸べ合える機会をなくさないように、子どもから「手伝って」と言われないときは、保育者は見守る。

- 子どもが自分たちで話し合って解決方法を見つけられるように、保育者はトラブルの仲裁を無理に行わない。

- コマ、めんこ、すごろく、カルタ、福笑いなど、お正月遊びコーナーを新しく設ける。

- 積極的に戸外遊びに出かけ、自然と触れ合う機会を作る。

- 物語性があったり、自分の体験と結びつけやすかったりする内容の絵本を用意する。

- 遊びを通して数を身近に感じられるよう、数字が描かれた積み木や数字リングさしなどを取り入れる。

予測される子どもの姿【4歳児・1月】

- うまく遊具を使えずに諦めてしまうこともあるが、友だちと助け合ったり自分で考えたりしながら全身を上手く使えるようになる。

- 集中して黙々と遊びに没頭する姿が見られる。

- 周りの友だちの様子をよく見て行動したり、積極的に手伝おうとしたりする姿が見られる。

- 相手と意見が異なっても、落ち着いて話を聞いたり伝えたりしながら、解決方法を自分で見つけていく。

- いろいろな遊びに興味を持ち、コーナー内を行ったり来たりしながらお正月遊びを存分に楽しむ。

- 初めは保育者に「なんで?」と聞いてくることが多かったが、徐々にまずは自ら調べて、分かったことを保育者に教えようとするようになる。

- ファンタジー要素のあるお話、保育園や家族、友だちをテーマにした身近なお話など、各々に絵本の好みが別れる。

- 大きな数まで数えられるようになる子が増え、玩具を数で分けたり、待ち時間にみんなで数を数えたりするなどするようになる。

前月の子どもの姿【4歳児・1月】

- 年下の子どもたちと関わりながら思いやりの心が育ち、積極的に人を助けようとする姿が増えた。

- ひらがなの読み書きができるようになり、文字への興味を強くなった共に数字を使った遊びにも興味を示し、みんなで遊ぶ姿が見られた。

家庭や地域との連携【4歳児・1月】

- 子どもたちが夢中になっているお正月遊びの様子について、ドキュメンテーションで伝える。

- 進級に向けて子どもたちの様子や園の取り組みを説明しながら、保護者の悩みや不安に寄り添っていく。

健康や安全【4歳児・1月】

- アスレチック遊具で遊ぶことが増えるが、冬は身体がかたまってケガをしやすいため、準備体操や安全確認などを徹底して行う。

- 感染症対策をしっかりと行い、子どもも職員も健康に過ごせる環境づくりをする。

食育【4歳児・1月】

- 食事の準備や片づけを、落ち着いて自分でできるようになる。

- ほうれん草や白菜、大根など、旬の野菜を使った給食を楽しむ。

今月の行事【4歳児・1月】

- 新年お集まり会

- 餅つき大会

- 身体測定

- 避難訓練

- お誕生日会

今月の遊び【4歳児・1月】

気の合う友だちができて、一緒に楽しむ姿が見られる時期。鬼ごっこなどの簡単なルールのある遊びがオススメです。- バナナ鬼

- 糸巻き競争

- ことろことろ・いもむし鬼

- ドロケイ

- お正月遊び

今月の歌・手遊び歌・体操【4歳児・1月】

1月の歌

- 十二支のうた

- ゆきのこぼうず

- おしょうがつ

- こなゆきこんこ

- あさいちばんはやいのは

1月の手遊び

- 今年もどうぞよろしくね

- めでたいなったらおしょうがつ

- おでん

- 雪のペンキやさん

- お餅を焼いたとさ

1月の体操

- ディズニー体操

- パプリカ

- 勇気100%

- なんだパンダサンバ

- おどるポンポコリン

今月のおすすめ絵本【4歳児・1月】

- おせちのおしょうがつ

- おばあちゃんのおせち

- 14ひきのもちつき

- てぶくろ

- ゆきのひのゆうびんやさん

自己評価【4歳児・1月】

2023年最後の1ヶ月はいかがでしたか? 冬本番になり、自然の様子も気温も変化したと思いますが、活動の中でその変化に触れられたでしょうか? 葉っぱの色の変化を見たり、「冷たい」と感じるだけでも十分ですよ。例年インフルエンザも流行り出す時期でしたが、健康管理はしっかりできていたか振り返ってみましょう。手洗いなどの生活習慣を身に着けていく声かけや働きかけができていると良いですね。

2023年度版フォーマットのダウンロード【4歳児・1月】

ほいくisメンバー登録(無料)をすると、Excel形式で“そのまま使える”月案/週案フォーマット(月週案)を無料でダウンロードすることができます。また、文例だけプリントして使いたい方のためにPDF版もご用意しました。ぜひご利用ください。

PDF版の月案文例

自分の言葉で作る意識を

参考文例をお届けしましたが、あくまで指導計画は自分の言葉で作ることが大切です。一つひとつの事例を参考にしながら、少しずつ自分の考えを入れていくよう工夫しましょう。【関連記事】

>>指導案・おたより一覧