「鬼ごっこ」遊びのねらい

園での遊びの活動では、ただ単に保育のひきだしの一つとして遊びや運動をさせるだけでなく、「ねらい」を意識して取り入れるようにしましょう。そうすることで、月案や指導案の作成にも役立ちますし、子どもたちの成長を促すことにもなります。【鬼ごっこのねらいの例】

- 身体全体を全力で動かして遊び、全身の使い方を覚える

- お友だちと競い合って遊ぶ楽しさを学ぶ

- さまざまな種類の鬼ごっこ遊びを経験して、新しい遊び方やルールを自分たちで考える

- ルールのある遊びを楽しみながら、友だちと協力し合うことを学ぶ

基本の「鬼ごっこ」

他のゲームと違って、時間制限を設けなければずっと遊んでいられるのも嬉しいポイントですね。

難易度

★★☆☆☆対象年齢

2歳児/3歳児/4歳児/5歳児用意する物・道具

- なし

遊び方・ルール

- オニ役を1人決めます。(大人数で行う場合は、オニを複数人にしてもOKです。)

- オニは10秒数えます。オニ以外の子どもたちは、その間に逃げます

- 10秒経ったら、オニが他の子を追いかけてタッチします

- タッチされたらオニを交代して、また10秒数えてから追いかけて繰り返していきます

ポイント・アレンジ例

鬼ごっこ遊びを広げるためには、「オニの人数を増やす」「時間制限を設ける」などが基本です。オニ役になった子が負担になり過ぎないように、逆に逃げている子や待っている子が退屈をしないように保育者が人数に合わせてコントロールしてあげると、みんなが楽しく遊ぶことが出来ます。安全地帯ルールがあるタイプ

ここからは、アレンジ鬼ごっこをタイプ別に分類して解説していきます。最初に紹介するのは、オニがタッチできない『安全地帯』のルールがあるタイプの鬼ごっこです。この要素が一つ加わるだけで、ちょっとした駆け引きが生まれて、ゲーム性が増します。

高鬼(たかおに)

難易度

★★★★★対象年齢

5歳児<遊び方・ルール・ねらい解説はこちら>

低鬼(ひくおに)

「高鬼(たかおに)」の反対のルールで行う遊びです。オニは、子どもたちが木の下や遊具の下など、何かの下にいる間はタッチすることができません。低い場所から出てくるのを待ち伏せしてしまうと面白くないので、「オニは待ち伏せをしてはいけない」というルールにしたり、避難できる秒数を減らしたりして調整すると良いですよ。

難易度

★★☆☆☆対象年齢

5歳児用意する物・道具

- 遊具、木など下に隠れることができるもの

遊び方・ルール

- じゃんけんでオニを1人決めます

- オニは10秒数えます。オニ以外の子どもたちは、その間に逃げます

- 10秒経ったら、オニは他の子を追いかけます

- 逃げる子どもたちは、木の下、遊具の下などに入りながら逃げます。避難してから10秒の間は、オニからタッチされません

- 子どもたちが何かの下に入っていないときに、オニがその子をタッチ出来たら、オニを交代して繰り返し遊びます

島鬼(しまおに)

地面に、安全地帯である島(円など)を描いて、その島を行ったり来たりしながら逃げる鬼ごっこです。オニは島の中には入れません。あまり大きな島を作ってしまうとオニがタッチするのが難しくなってしまうので、保育者は島の形をいびつにしたり、オニが手を伸ばしたらぎりぎり届くくらいの大きさにしたりと工夫して作るようにしましょう。

難易度

★★★☆☆対象年齢

3歳児/4歳児/5歳児用意する物・道具

- ビニールテープ(室内で行う場合)

- 石灰(白線用/外で行う場合※無くてもOKです)

遊び方・ルール

- 鬼ごっこをするスペースに、あらかじめいくつか島(円)を描いておきます

- じゃんけんでオニを1人決めます。(大人数で行う場合はオニを複数人にしてもOKです)

- オニは10秒数えたら、みんなを追いかけます。このとき、島のなかには入らないようにして、島の外側から逃げている子をタッチしようとします

- 逃げている子は、いくつかある島を行き来しながら走って逃げます。ずっと同じ安全地帯にいるとオニはタッチすることが出来なくなってしまうので、10秒経ったら他の島に移動するようにしましょう

- 逃げている子がタッチされたら、オニを交代します

- アレンジルールとして、「タッチされた子が集まる島を作っておいて、まだタッチされていない子がその島にいる子にタッチしたら助けることが出来る」、「タッチされた子がオニになってどんどんオニが増えていく」などがあります

ひょうたん鬼

難易度

★★★☆☆対象年齢

3歳児/4歳児/5歳児<遊び方・ルール・ねらい解説はこちら>

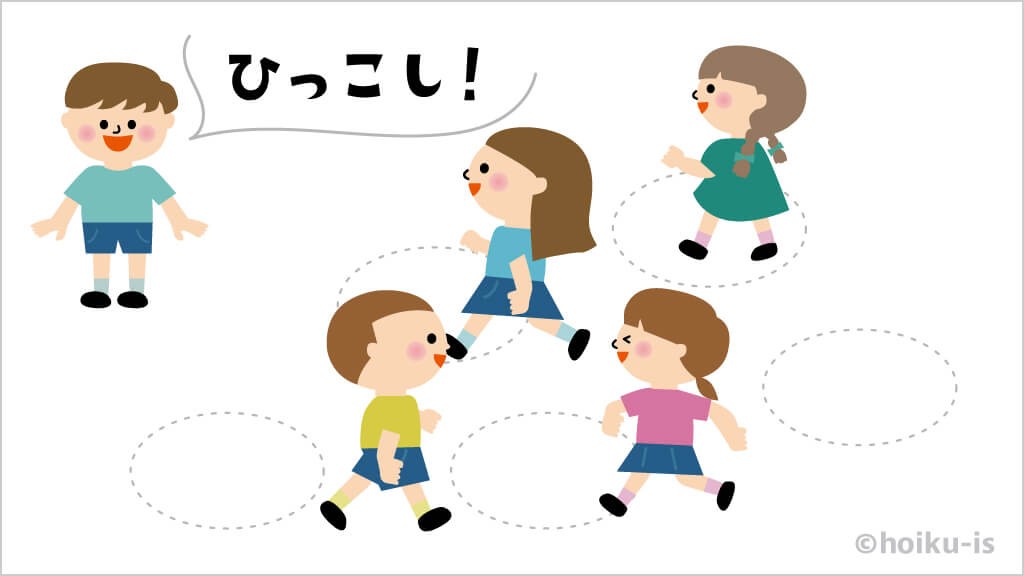

引っ越し鬼(ひっこしおに)

難易度

★★★☆☆対象年齢

3歳児/4歳児/5歳児<遊び方・ルール・ねらい解説はこちら>

宿鬼(やどおに)/宿替え鬼(やどかえおに)

2か所の宿(安全地帯)を行ったり来たりしながら逃げる鬼ごっこです。オニがあまり宿に近付きすぎると待ち伏せができてしまうので、オニがスタートする場所を決めておくなどの工夫をすると良いですよ。難易度

★★★☆☆対象年齢

3歳児/4歳児/5歳児用意する物・道具

- なし

遊び方・ルール

- 「宿(安全地帯)」となるスペースを2ヶ所決めておきます

- じゃんけんでオニを1人決めます

- 逃げる子たちは、まず片方の宿に集まります

- オニが「宿かえ!」と叫んだら、逃げる子たちはもう一方の宿に向かって一斉に走って移動します

- オニはみんながもう一方の宿に向かって走っている間に、誰かをタッチしに行きます

- オニにタッチされたらオニを交代、誰もタッチされなかったら、またオニが「宿かえ!」と叫んで捕まえられるまで繰り返します

線鬼(せんおに)

線の上を落ちないように気を付けながら逃げ回る鬼ごっこです。逃げられるルートが決まっているので、逃げ道を考えながら走れるようになると、子どもたちもより楽しめますよ。保育者が線を引くときには、なるべくたくさん線が交差するようにして、逃げ道が多くなるように工夫しておきましょう。

難易度

★★☆☆☆対象年齢

2歳児/3歳児/4歳児/5歳児用意する物・道具

- ビニールテープ(室内で行う場合)

- 石灰(白線用/外で行う場合※無くてもOKです)

遊び方・ルール

- あらかじめ、線おにをするエリアにいくつか線を引いておきます。このとき、線同士が交わる点をいくつか用意しておきましょう

- じゃんけんでオニ役を決めます。人数が多い場合は複数人でも大丈夫です

- オニ役が線の上に乗ります。少し距離を開けて、逃げる子どもたちも線の上に乗ります

- 全員線の上に乗ったら、鬼ごっこスタート!全員、線から落ちないように気を付けながら走ります。オニにタッチされたら、もしくは線から落ちてしまったらアウトです。エリアから出て、座って応援しましょう

- 最後に残った人が勝ち! 他には「タッチされたらオニを交代する」ルールにしたり、制限時間を決めて逃げ切れるかどうかで競ったりしても楽しいですよ

十字鬼(じゅうじおに)

地面に漢字の「田」のような線を引き、その陣地の中で遊ぶ鬼ごっこです。オニは十字の線上の部分だけを走って子どもたちを捕まえます。ルールが複雑なので、5歳児クラス・年長さん向けの遊びです。単純な鬼ごっこでは物足りなくなってきたときに試してみましょう。

難易度

★★★★★対象年齢

5歳児用意する物・道具

- ビニールテープ(陣地を決める用/室内で行う場合)

- 石灰(陣地を決める用/外で行う場合)

遊び方・ルール

1.地面に大きな四角(子どもたちが逃げられる範囲)を書き、その四角の中に十字の道を書きます2.じゃんけんでオニを1人決めます。オニは十字の中に立ち、その中だけを移動できます

3.子どもたちは四隅の四角の中だけを移動できます。隣の四角に逃げるときは、十字の部分を跨ぐかジャンプで超えて移動することとします

4.オニは、始めに「何周回るか」と「何歩ケンケンしていいか」を大きな声で子どもたちに伝えます

5.オニの「よーいスタート!」の合図で、子どもたちは1か所の四角から右回りまたは左回りに走り出します。どちら回りでもいいですが、途中で回る方向を変えることはできません

6.オニが始めに言った歩数であれば、四角の外をケンケンで移動することができます

7.オニにタッチされたら、場外に出て待ちます

※オニにタッチされる以外にも、以下の場合はアウトなので、場外に出て待ちます

- オニの陣地(十字の中)に入ってしまったとき

- 四角の外(場外)に両足で出てしまったとき

- オニが指定した歩数以上にケンケンで場外に出てしまったとき

仲間が助けるルールがあるタイプ

続いて紹介するのは、オニにタッチされたら退場ではなく、逃げている仲間に助けてもらうことができるルールがあるタイプの鬼ごっこです。安全地帯タイプの鬼ごっこと並んでバリエーションが多い、定番で親しまれているルールです。助け鬼(たすけおに)

一度オニにタッチされても、仲間がタッチして助けることで復活できる鬼ごっこです。「オニにタッチされるとその場から動けなくなる」という基本ルールは、他の同じタイプの鬼ごっこと共通です。逃げる子が復活をするルールのため、オニが1人だと全員を捕まえるのが難しくなります。なるべくオニは複数にすることをおすすめします。

難易度

★★☆☆☆対象年齢

2歳児/3歳児/4歳児/5歳児用意する物・道具

- なし

遊び方・ルール

- じゃんけんでオニを1人決めます。(大人数で行う場合はオニを複数人にしてもOKです)

- オニは10秒数えたら、みんなを追いかけます

- オニにタッチされたら、その場で固まり動けなくなります。まだタッチされていない他の子に助けを求めます

- まだタッチされていない仲間にタッチしてもらえると、固まっていた子は復活することが出来ます

- 全員がオニにタッチされて動けなくなるか、時間制限を設けて時間切れになったら終了です

氷鬼(こおりおに)

一方のオニはずっと追いかけ続けなければいけないので、複数にするか、時間制限を設けて遊ぶことをおすすめします。

難易度

★★★☆☆対象年齢

対象年齢:3歳児/4歳児/5歳児用意する物・道具

- なし

遊び方・ルール

- オニ役を決めます。(大人数で行う時はオニを複数人にしてもOKです)

- オニは10秒数えます。オニ以外の子どもたちは、その間に逃げます

- 10秒経ったら、オニは他の子を追いかけてタッチします

- タッチされた子は、氷になってその場に固まります

- まだオニにつかまっていない子が凍ってしまった子をタッチすると、氷が溶けて動けるようになります

- 制限時間内でオニが全員タッチして凍らせてしまうとオニの勝ち、時間いっぱい逃げ切るとオニ以外の子の勝ちです

バナナ鬼(ばななおに)

難易度

★★☆☆☆対象年齢

2歳児/3歳児/4歳児/5歳児<遊び方・ルール・ねらい解説はこちら>

電子レンジ鬼(でんしれんじおに)

子どもたちにも身近な「電子レンジ」をイメージした鬼ごっこです。ルールは「氷鬼」をアレンジしたもので、その場で凍ってしまった子を、他の子が2人がかりで解凍しに行きます。逃げる子どもたち同士の協力がポイント。氷鬼に慣れてきた子どもたちへの、遊びの展開のアイデアとしておすすめです。

難易度

★★★★☆対象年齢

4歳児/5歳児用意する物・道具

- なし

遊び方・ルール

- じゃんけんでオニを1人決めます

- オニは10秒数えます。オニ以外の子どもたちは、その間に逃げます

- 子どもたちはオニから逃げます。タッチされたら、凍ってしまって動けなくなります

- 凍ってしまった子を助けるには、凍ってしまった子の周りに2人で集まり、凍っている子を囲んで手を繋ぎます。そして、「電子レンジでちーん!」と言いながら手を上から下に下ろすと、凍っていた子がまた動き出すことができるようになります

- オニが全員を凍らせる(タッチする)か、あらかじめ決めた制限時間が来たら終了です

地蔵鬼(じぞうおに)

オニが1人だと全員を捕まえるのが難しいルールなので、オニを2人以上にするのがおすすめです。

難易度

★★★☆☆対象年齢

3歳児/4歳児/5歳児用意する物・道具

- なし

遊び方・ルール

- じゃんけんでオニを1人決めます

- オニは10秒数えます。オニ以外の子どもたちは、その間に逃げます

- 10秒経ったら、オニは他の子を追いかけます

- オニにタッチされたら、お地蔵さまのポーズで固まってしまいます

- お地蔵さまになった子は、他の子がその子の前でお供え物をした後に、「なむなむ~」と拝むポーズをすると、人間に戻って復活することができます

- オニが全員をお地蔵さまにしたらゲーム終了です。※時間制限を決めて遊んでもOKです

オニが増えるルールがあるタイプ

続いて紹介するのは、オニにタッチされた子がオニの仲間に加わって、どんどん増えていくルールがあるタイプの鬼ごっこです。アレンジ鬼ごっこの中でも比較的ルールが簡単なので、基本の鬼ごっこから展開する時の第一弾としてもおすすめです。増え鬼(ふえおに)

難易度

★★☆☆☆対象年齢

2歳児/3歳児/4歳児/5歳児<遊び方・ルール・ねらい解説はこちら>

手つなぎ鬼(てつなぎおに)

他のお友だちと手をつないで走ることになるので、異年齢保育の活動として取り入れて、上の子が下の子を手伝ってあげられるような環境を作るのもおすすめです。

難易度

★★☆☆☆難易度

3歳児/4歳児/5歳児<遊び方・ルール・ねらい解説はこちら>

ゾンビ鬼(ぞんびおに)

ゾンビ(オニ)にタッチされると自分もゾンビになってしまう、ちょっぴりスリルのある鬼ごっこです。ゾンビ役がどんどん増えていく「増え鬼」に似た遊びです。ゾンビになりきると、スピードを出して全力で走るのが難しいので、普通の鬼ごっこより少し狭い範囲で遊ぶと、臨場感が増してより楽しいですよ。

難易度

★★★☆☆対象年齢

3歳児/4歳児/5歳児<遊び方・ルール・ねらい解説はこちら>

チーム対戦型のルールがあるタイプ

続いて紹介するのは、個人ではなく、チームに分かれて対戦する形式のルールがあるタイプの鬼ごっこです。ルールはちょっと複雑になるので、できるクラスは限られますが、みんなで協力し合う要素が加わるため盛り上がること間違いなしです。どろけい/けいどろ

呼び名は地域によってさまざまで、「どろじゅん(泥棒と巡査)」「たんてい(探偵)」「ぬすたん(盗人と探偵)」「ドロジュー」「ドロッケ」「助け鬼」などがあります。

難易度

★★★★★対象年齢

5歳児<遊び方・ルール・ねらい解説はこちら>

三色鬼(さんしょくおに)

3つのグループに分けて、それぞれオニと逃げる役の関係が異なる団体戦の鬼ごっこです。オニ役をやりながら逃げる役もやるため、とても忙しく動き回ります。通常の鬼ごっこの場合、運動があまり得意ではない子は「なかなかお友だちを捕まえられない…」となりがちですが、このルールなら、他の子を追いかけるのに夢中な子を「思いがけず簡単にタッチ出来た!」ということがあります。足が速い・遅いに関係なく楽しむことができるのも魅力です。

5~10人ずつのグループを作って、大人数でわいわいと遊ぶのが楽しいですよ。

難易度

★★★★★対象年齢

5歳児用意する物・道具

- 3つのグループ(3色のグループ)に分けられるもの

- ビニールテープ(陣地を決める用/室内で行う場合)

- 石灰(陣地を決める用/外で行う場合)

遊び方・ルール

1.子どもたちを3色に分けます。地面には、3チームそれぞれの陣地を丸く引いておきます例:赤チーム・青チーム・黄色チーム

2.保育者は、どのチームがどのチームを追いかけるのかを伝えます

例:

赤チーム→青チームを追いかける(黄色チームから逃げる)

青チーム→黄色チームを追いかける(赤チームから逃げる)

黄色チーム→赤チームを追いかける(青チームから逃げる)

3.それぞれのチームの陣地に立ち、「よーいスタート!」の合図で自分が追いかけるチームの子をタッチしに行きます

4.捕まった子は、相手チームの陣地に行きしゃがみます

※同じチームの仲間にタッチしてもらえたら復活できるというルールを加えてもOK

5.制限時間が終了したときに、一番多く残っていたチームの勝ちです。制限時間が来るまでに相手チームを全滅させたときは、その時点で全滅させたチームの勝ちです

ねことねずみ

保育者の話をよく聞いていないと出遅れてしまうので、先生やお友だちの話に注意を向けて聞く力を身に着けることにも繋がります。

「追いかける」「逃げる」の2つの役割がコロコロと変わって複雑なので、難しいルールも理解できるようになる幼児クラスから取り入れると良いでしょう。

難易度

★★★☆☆対象年齢

3歳児/4歳児/5歳児<遊び方・ルール・ねらい解説はこちら>

オニがタッチしないタイプ

続いて紹介するのは、オニがタッチする代わりに別のアクションをするルールがあるタイプの鬼ごっこです。鬼ごっことしてのルールは同じなので、いつものルールにちょっと変化をつけたい時におすすめですよ。影踏み(かげふみ)

「影踏み(かげふみ)」の他に、「影踏み鬼(かげふみおに)」「影おに(かげおに)」と呼ぶこともあります。4~5歳の子どもたちが行うときは、自分の影の向きを計算するなどの工夫を促すヒントを伝えるのも良いですね。

難易度

★★☆☆☆対象年齢

2歳児/3歳児/4歳児/5歳児<遊び方・ルール・ねらい解説はこちら>

しっぽ取り

お友だち同士で触れ合う可能性があるので、保育者は子どもたちが無理やり押したり引っ張ったりしないように見守りましょう。自分のしっぽを取られないように押さえるのも禁止です。

難易度

★★★★☆対象年齢

4歳児/5歳児<遊び方・ルール・ねらい解説はこちら>

ボール鬼(ぼーるおに)

タッチではなく、オニが投げたボールが当たったら交代する鬼ごっこです。「追いかける」「逃げる」「ボールを投げる」「避ける」「取る」…と、さまざまな動きが必要とされるため、4~5歳児さんにおすすめです。慣れてきたら、オニの人数とボールを増やしてみると、より面白くなりますよ。

難易度

★★★★★対象年齢

4歳児/5歳児用意する物・道具

- ボール(柔らかいもの)

遊び方・ルール

- じゃんけんでオニを1人決めます。オニはボールを持ちます

- オニは10秒数えます。オニ以外の子どもたちは、その間に逃げます

- 10秒経ったら、オニは他の子を追いかけてボールを当てます

- ボールを当てられた子は、オニを交代します。キャッチした場合は、交代しなくてOKです。キャッチしたボールは、遠くに投げてオニが捕まえるのを邪魔します

お題を探すタイプ

続いて紹介するのは、オニのタッチから逃れる条件(お題)を探す要素がルールとして加わるタイプの鬼ごっこです。子どもたちは、逃げる前にまず自分で考えてから動く必要があります。色鬼(いろおに)

色の名前を覚える要素が加わるため、例えば「色に興味を持ってもらえるように」と考えている保育士さんには、遊びの中にさりげなく取り入れられるのでおすすめです。

1回毎に区切りがあるので、短時間で遊ぶことができるのも魅力。広いスペースが確保出来れば、室内でも遊べます。

難易度

★★★☆☆対象年齢

3歳児/4歳児/5歳児用意する物・道具

- なし

遊び方・ルール

- オニ役を決めます

- オニは10秒数えます。オニ以外の子どもたちは、その間に逃げます

- 10秒経ったら、オニはその場で「●●色!」と色の名前を大きな声で叫び、他の子を追いかけます

- オニ以外の子は、オニが宣言した色を身の回りで探し、その色に触れておきます

- オニは、宣言した色を触れている子は捕まえることが出来ません。まだ色を見つけられていない子を探してタッチします

- タッチされた子が次のオニになります。宣言した色を全員が見つけてしまった場合は、同じ子がもう一度オニ役をします

物鬼(ものおに)

オニが出題した「モノ」に触れば、タッチから逃れられる鬼ごっこです。「色鬼」の色が物に代わったルールとなります。オニがお題を出題する度に毎回区切りがあるので、子どもたちの体力や集中力に合わせて遊べます。また、オニが指定するものはその場にある物なら何でも良いので、例えば「○○先生!」「○○ちゃん!」のように、先生やお友だちを指定すると盛り上がりますよ。触れ合い遊びにも展開出来そうです。

難易度

★★★☆☆対象年齢

3歳児/4歳児/5歳児用意する物・道具

- なし

遊び方・ルール

- じゃんけんでオニを1人決めます

- オニの周りに子どもたちが集まります

- オニは「○○!(物や人の名前)」と逃げる子がタッチするもののお題を出題し、3秒数えたら子どもたちを追いかけます

- 逃げる子どもたちは、オニに言われたものをタッチしに向かいます。タッチできた子はセーフ! オニに捕まりません

- オニは、お題のものをタッチ出来ていない子を追いかけます。捕まえられたら、その子とオニを交代して繰り返し遊びます

動きに決まりがあるタイプ

続いて紹介するのは、オニや逃げる側の動きに決まりがあるタイプの鬼ごっこです。ルール自体は基本的な鬼ごっこですが、動きにルールが加わるだけで、がらっと様相が変わります。いつもの鬼ごっこに変化をつけたい時におすすめですよ。クモ鬼(くもおに)

オニはうつ伏せの四つん這いになり、逆に逃げる側は仰向けのままで四つ足になった状態で行う鬼ごっこです。クモのような動きになることからこの名前で呼ばれています。普段はなかなかしないポーズで移動をするので、体力や筋力を高めることが期待できますね。膝や手を床につけて遊ぶので、室内がおすすめです。

逃げる時にずっとお尻を浮かせているのは大変なので、「止まっているときはお尻をついてもいい」「この場所に居る時は休憩してもいい」など追加ルールを決めても良いですね。

難易度

★★★★★対象年齢

5歳児用意する物・道具

- なし

遊び方・ルール

- じゃんけんでオニを1人決めます

- オニはうつ伏せの四つん這いに、他の子は、仰向けで四つん這いになって、お尻を浮かせた状態になります

- スタートの合図で、それぞれのポーズのままオニは子どもたちを追いかけます

- オニにタッチされたら、交代します。ポーズも交代しましょう

ことろことろ/いもむし鬼

逃げる子どもたちはお互いに協力することがポイントになるので、遊びを通じて自然とお互いのコミュニケーションが取れて、協調性や社会性を育むことが期待できます。

難易度

★★★★★対象年齢

- 5歳児

おしり鬼ごっこ

移動の速度が遅いため、一見するとあまり身体を使わない遊びのように見えますが、実際は汗をかくほどの運動量になります。足やおしりの力を使って動くので、脚力をつけることもできます。

難易度

★★★☆☆対象年齢

3歳児/4歳児/5歳児<遊び方・ルール・ねらい解説はこちら>

タッチされたら決まりがあるタイプ

続いて紹介するのは、オニにタッチされた時にルールやアクションが追加されるタイプの鬼ごっこです。ルール自体は基本的な鬼ごっこですが、面白いルールが加わることにより、子どもたちも盛り上がりますよ。魔法鬼(まほうおに)

動物だけでなく、子どもたちの好きなアニメキャラクターに変身してみても面白いですよ。通常の鬼ごっこと違い、捕まった子がただ待つだけにならず、オニに捕まった後もみんなで楽しむことができるのがポイントです。

難易度

★★★★☆対象年齢

4歳児/5歳児用意する物・道具

- なし

遊び方・ルール

- じゃんけんでオニを1人決めます

- オニは10秒数えます。オニ以外の子どもたちは、その間に逃げます

- 10秒経ったら、オニは他の子を追いかけます

- オニは、タッチした子に「イヌになれ~!」と魔法をかけます ※好きなものに変身させてOK

- 魔法をかけられた子は、言われたものの真似をします

- オニが全員に魔法をかけることが出来たら終了です!

- 氷鬼のように、魔法をかけられてしまった子は他の子にタッチしてもらえたら人間に戻れる、というルールにしても楽しいです

傷鬼(きずおに)

オニにタッチされたらその場所に傷ができてしまうので、新しいオニはその傷を押さえながら追いかけるというルールが加わった鬼ごっこです。タッチされた場所が腕や腰なら押さえるのも簡単ですが、膝や脛などをタッチされるととても走りにくい…そんなユニークな走り方や動きを楽しむ遊びです。

難易度

★★★☆☆対象年齢

3歳児/4歳児/5歳児用意する物・道具

- なし

遊び方・ルール

<遊び方①>- じゃんけんでオニを1人決めます

- オニは10秒数えます。オニ以外の子どもたちは、その間に逃げます

- 10秒経ったら、オニは他の子を追いかけます

- オニにタッチされたら、その部分に傷ができます。オニを交代して、傷を押さえながら他の子を追いかけます

- 他の子をタッチできたら、傷は直ります

- じゃんけんでオニを1人決めます

- オニは10秒数えます。オニ以外の子どもたちは、その間に逃げます

- 10秒経ったら、オニは他の子を追いかけます

- 逃げる子は、2回まではオニにタッチされてもOK! ただし、オニにタッチされた部分は傷になってしまうので、傷を押さえながら逃げます。オニは、1人タッチしたら10秒待ってからもう一度追いかけます

- オニ3回タッチされたら、オニを交代します

低年齢児におすすめのタイプ

続いて紹介するのは、まだ小さい子でも楽しめるようアレンジしたタイプの鬼ごっこです。未満児クラスの遊びネタの引き出しとしておすすめです。ハイハイ鬼(はいはいおに)

保育者がオニ役となってハイハイで追いかけて、「ハイハイで移動すること」や「保育者から逃げること」を楽しんで遊べるアレンジ鬼ごっこ。0~1歳児クラスでおすすめの運動遊びです。よろけたり身体を支えきれず転んだりする場合があるので、必ず柔らかいマットの上などで行いましょう。

難易度

★☆☆☆☆対象年齢

0歳児/1歳児用意する物・道具

- マットなど

遊び方・ルール

- 保育者が、ハイハイをしている子どもを「まてまて~」と声かけしながら追いかけます。保育者もハイハイで移動します

- 子どもたちのスピードに合わせて追いかけてみたり、速いスピードで追いついてみたり、時には「捕まえた~!」とだっこしてみたりと、緩急をつけて楽しみましょう

- 保育者がおもちゃを持って逃げて、子どもたちがそれを追いかけてみても楽しいです

くすぐり鬼(くすぐりおに)

追いかけっこが理解できるようになってきたら、子ども同士でも遊べますよ。室内での触れ合い遊びとしてもおすすめです。

難易度

★☆☆☆☆対象年齢

1歳児/2歳児用意する物・道具

- なし

遊び方・ルール

- 保育者は、オニになって「まてまて~」と子どもたちを追いかけます

- 子どもたちを捕まえたら、「こちょこちょこちょ~」と言いながらくすぐります。子どもとの触れ合いを楽しみましょう

ドキドキルールがあるタイプ

最後に紹介するのは、ちょっとドキドキするルールが加わったタイプの鬼ごっこです。子どもたちがちょっと普通の鬼ごっこに飽きてきたと感じたら、試してみるのも良いでしょう。隠れ鬼(かくれおに)

外遊びとして行う場合は、隠れて良い範囲・逃げて良い範囲をあらかじめ決めておき、子どもたちを見失ったり、ケガをしてしまったりしないように注意しましょう。

難易度

★★☆☆☆対象年齢

2歳児/3歳児/4歳児/5歳児<遊び方・ルール・ねらい解説はこちら>

ドキドキ鬼ごっこ

難易度

★★★★★対象年齢

5歳児<遊び方・ルール・ねらい解説はこちら>

アレンジ鬼ごっこで遊びを広げよう

いかがでしたか? 簡単なルールを一つ加えるだけでも、普通の鬼ごっこがいろいろなゲームや運動遊びに変化することが分かったと思います。参加者の数や環境に合わせて、いろいろなバリエーションの鬼ごっこを楽しんでみてくださいね。※掲載イラストや記事内容の 無断転載・二次利用、配布・加工は禁止とさせていただきます。

【関連記事】