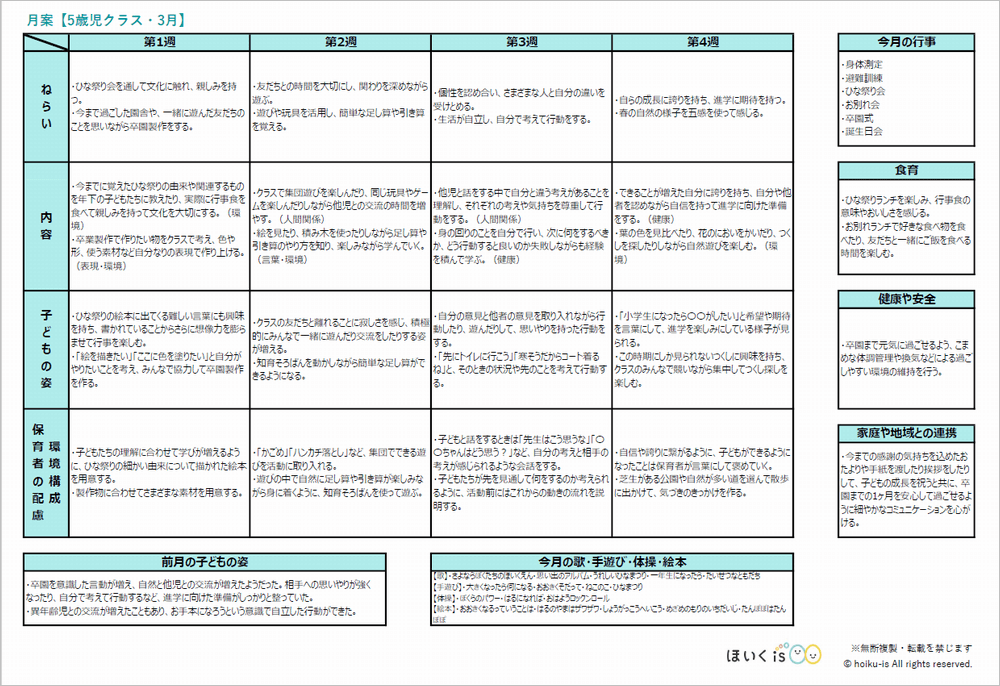

最新の『月案・おたより文例』は、前月10日から順次公開!

保育のポイント【5歳児・11月】

今年度も少しずつ終わりに近づき、就学が目前に迫ってきました。就学に向けて特別何かをする必要はありませんが、遊びや生活の中で自然に「小学校」や「文字」「数字」などに触れられるような機会が作れると良いですね。

ねらい【5歳児・11月】

- 自分の体調が分かり、それに合わせて管理をしようとする。

- 跳び箱や縄跳びなど、全身を使って運動をする。

- 仲間への意識が強くなる。

- 積極的に手伝いや年下の子の世話をして自尊心を高める。

- みんなで使うものを大切にして、社会性を育む。

- 就学への意欲が高まる。

- 文字が上手く書けるようになる。

- 細かい部分までこだわってイメージを表現する。

内容/五領域対応【5歳児・11月】

- 「寒い」「疲れている」など自分のそのときの体調が分かり、それに合わせて衣類や遊びを選ぶ。(健康)

- 跳び箱や縄跳びの練習をして、飛び越えたり片足で跳んだりする動きが上達する。(健康)

- チームに分かれて鬼ごっこやボール遊びを楽しみ、仲間を大切にし、協力しようという意識が高まる。(人間関係)

- 保育者の配膳や掃除の手伝いや、年下の子の着替えやトイレの補助をする。(人間関係)

- 公園の遊具や園の玩具、保育室内にある備品などを自分以外も使うことを知り、大切に扱う。(環境・人間関係)

- 小学校をテーマにした絵本を読んだり、文字や数字の練習をしたりして就学を楽しみに待つ。(環境・言葉・表現)

- ひらがなが上手く書けるようになり、友だちや家族、保育者に手紙を書いて文字に親しむ。(言葉・表現)

- 生活発表会で披露する劇のセットや衣装をみんなで考え、話し合う。(表現・人間関係)

| ※「内容」については、例文の最後に保育所保育指針にある五領域のどれに対応しているか表示をしています。 ・健康(心身の健康に関する領域) ・人間関係(人とのかかわりに関する領域) ・環境(身近な環境とのかかわりに関する領域) ・言葉(言葉の獲得に関する領域) ・表現(感性と表現に関する領域) |

内容/養護【5歳児・11月】

- 寒暖差が大きく体調を崩しやすい季節なので、鼻水や咳などいつもと異なる変化を見逃さないよう健康観察(視診)を実施する。

- うがいの習慣付けだけでなく、乾燥や感染症との関係など必要な知識を伝えていく。

- お友だち同士で協力し合ったり、意見を伝え合えたりできるような活動を行う。

- 戸外活動の後は、体力回復のために十分な休憩がとれるようにする。

環境構成・保育者の配慮【5歳児・11月】

- 登園したら自分の体調と向き合う時間を設けるために、子ども自身で保育者に今の状態を伝えるように話す。

- 跳び箱の周りにマットを敷いたり、縄跳びの周りに人が集まらないようにしたりする。

- チーム分けは保育者がすることが多かったが、子どもたちはどのようにチームを作るのか見守りながら任せてみる。

- 「配膳はマスクをして行う」「掃除のときは譲り合ってほうきを使う」など最低限のルールを子どもたちと決めておく。

- 絵本や保育者の話、植物栽培などの体験を通して、物には作った人の心が込められていることを話す。

- 小学校がテーマの絵本を用意する。

- 手紙が流行っているので、ペンやレターセットを用意しておく。

- 子どもがイメージをできるだけそのまま再現できるように、さまざまな素材を用意しておく。

予測される子どもの姿【5歳児・11月】

- 自分の体調を把握し、保育者に伝える習慣が身に付く。

- 初めはうまく跳び箱や縄跳びが跳べず苦戦する様子もあるが、コツを掴むと友だちと教え合って挑戦し、成功する姿が見られる。

- チームの仲間に「頑張ろう」「勝とうね!」と声をかけ合い、仲間を大切にする姿が見られる。

- 保育者の声かけがなくても、自分の意思で率先して行動しようとする。

- 「これはみんなのものだから壊したらダメだよ」と話しながら、身の回りの物を大切にしようとする。

- 小学校について保育者に聞いたり、「〇〇がしたい」と希望を話したりしながら就学にワクワクする。

- 前まで間違えて覚えていたり、ひらがな表を見ながら書いていたりした文字が、何も見ずに正しく書けるようになる。

- 「ここにはこの色」「衣装はこんなものが良い」など細かいイメージを持って生活発表会の準備を楽しむ。

前月の子どもの姿【5歳児・11月】

- 見通しを持った行動ができるようになり、頼もしい姿が見られた。率先して手伝いをする姿も多く、就学を意識している様子もあった。

- 園生活最後の生活発表会を楽しみにしていた。早い段階から自主的に練習をする姿もあり、本番が楽しみである。

職員間の連携【5歳児・11月】

- 作品展に向けて、テーマや取り組み方について子どもたちのペースを考慮しながら話し合いを進めていく。

- 手洗いうがいを徹底できるよう、保育士それぞれがしっかりと行う姿を見せる。

家庭や地域との連携【5歳児・11月】

- 就学に向けて意欲的に取り組んでいることを、ドキュメンテーションを使って伝える。

- 就学先の教員と連携を図り、子どもの様子をできるだけ共有しておく。

健康や安全【5歳児・11月】

- 寒い時期になったので、感染症対策に気を付けながら元気に過ごす。

食育【5歳児・11月】

- 旬の食材を使った給食を楽しむ。

- 箸がうまく使えるようになり、食事のマナーにも気を付ける。

長時間保育の配慮【5歳児・11月】

- 一人ひとりの気持ちをしっかりと受け止め、温かな雰囲気の中で落ち着いて過ごせるようにする。

- 友だちとの関わりの様子を見守り、必要に応じて仲立ちをして楽しく遊べるよう援助していく。

今月の行事【5歳児・11月】

- 身体測定

- 避難訓練

- 生活発表会

- 芋掘り遠足

- お誕生日会

今月の遊び【5歳児・11月】

行事などで友だちと一緒に楽しむことや、やり遂げた充実感を味わえる時期。日常保育でも、ルールのある遊びや自分たちで遊びを広げて考えることができる遊びをするのがおすすめです。- ボール運びゲーム

- 影踏み(かげふみ)

- ドキドキ鬼ごっこ

- 新聞紙島レース

- 進化じゃんけん

今月の歌・手遊び歌・体操【5歳児・11月】

11月の歌

- 山の音楽家

- もみじ

- にじ

- とおりゃんせ

- 世界中のこどもたちが

- たきび

11月の手遊び歌

- 3びきのこぶた

- りすはあなほり

- ペンギンマークのひゃっかてん

- アルプス一万尺

11月の体操・ダンス

- 秘伝!ラーメン体操

- おどるんようび

- アキレスケンタウルス体操

- ゼンカイダンス

今月のおすすめ絵本【5歳児・11月】

- さわさわもみじ

- もりのかくれんぼう

- 14ひきのあきまつり

- びっくりまつぼっくり

自己評価【5歳児・11月】

10月は少しずつ気温が下がり始め、過ごしやすくなっていきましたね。外遊びや自然遊びを通して、季節の移り変わりを感じるような活動ができていたか振り返ってみましょう。今年度も後半に入ったので、生活習慣や身の回りのことなど、自分でできることも増えてきたのではないでしょうか? 「自分でできる」という自信が成長に繋がっていくので、進級や進学に向けて少しずつできることを増やしていくような声かけもできていると良いですね。

2024年度版フォーマットのダウンロード【5歳児・11月】

ほいくisメンバー登録(無料)をすると、Excel形式で“そのまま使える”月案/週案フォーマット(月週案)を無料でダウンロードすることができます。また、文例だけ印刷して使いたい方のためにPDF版もご用意しました。ぜひご利用ください。

PDF版の月案文例【5歳児・11月】

自分の言葉で作る意識を

参考文例をお届けしましたが、あくまで指導計画は自分の言葉で作ることが大切です。一つひとつの事例を参考にしながら、少しずつ自分の考えを入れていくよう工夫しましょう。【関連記事】