保育のポイント【2歳児・1月】

新しい年を迎え、年少クラスへの進級まであと3か月となりました。自分でできることも増えてきたのではないでしょうか。少しずつ、社会でのマナーや振る舞いも身に着けて、自分で考えていけるようになると良いですね。遊びでは、お正月ならではの伝承遊びをして、日本の文化に触れてみてください。お友だちとの交流も楽しむことができますよ。

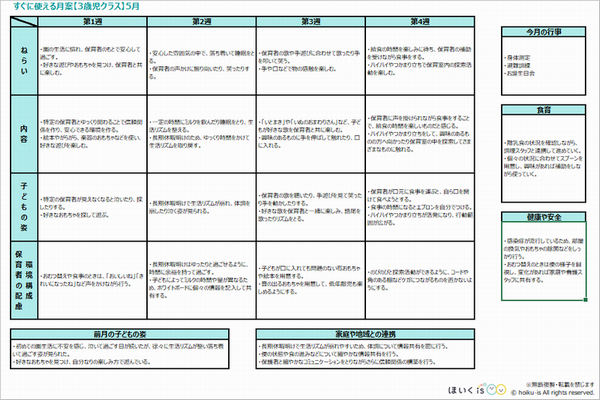

ねらい【2歳児・1月】

- 食事や排せつなど、身の回りのことが自立してできるようになる。

- 身体を使った遊びを楽しむ。

- 社会のルールやマナーの大切さが分かり、守ろうとする。

- 挨拶をする気持ちよさを感じる。

- 冬の自然に興味を持って関わる。

- お正月の意味を学んだり、伝統遊びを楽しんだりする。

- 絵本のストーリーを理解して、自分に重ねて考える。

- 絵の具を使って、吹き絵を楽しむ。

内容/五領域対応【2歳児・1月】

- 食事の準備や食具を使ってうまく食べること、排せつや手洗いをすることなど、ひとりでできることが増え、積極的にやろうとする。(健康)

- 鬼ごっこ、ボール投げ、鉄棒など、身体を動かす遊びを好み、友だちや保育者と一緒に楽しむ。(健康)

- 保育者や年上の子どもたちの姿を見て、順番待ちすることや譲り合って使うことを生活の中で学ぶ。(人間関係)

- 「あけましておめでとう」「おはよう」「よろしくおねがいします」など、日々保育者やクラスの子ども同士で挨拶を交わす。(人間関係・健康)

- 葉っぱや石に触れて冷たさを感じたり、吐く息が白い様子に興味を持ったり、積極的に自然の様子と関わる。(環境)

- お正月の意味や由来を絵本で学び、カルタや福笑いをして行事に親しみを持つ。(環境)

- トイレやご飯、友だちなど、身近なものをテーマにした絵本を楽しむ。(言葉)

- ストローと絵の具を使った吹き絵に挑戦し、絵の具の動きや色の混ざりを楽しむ。(表現)

| ※「内容」については、例文の最後に保育所保育指針にある五領域のどれに対応しているか表示をしています。 ・健康(心身の健康に関する領域) ・人間関係(人とのかかわりに関する領域) ・環境(身近な環境とのかかわりに関する領域) ・言葉(言葉の獲得に関する領域) ・表現(感性と表現に関する領域) |

内容/養護【2歳児・1月】

- 健康観察(視診)で咳や鼻水などの症状が見られる場合は、保護者に伝えて受診を勧める。

- 休み明けで生活リズムが崩れがちなので、子どもの様子を観察しながら丁寧にかかわる。

- 利き手と反対の手はお椀に添えるなど、食事でできることを少しずつ増やせるようサポートする。

- うがいと手洗いの習慣付けを促すため、子どもたち同士で「あわあわしようね」「ブクブクしようね」と声かけし合うよう促す。

環境構成・保育者の配慮【2歳児・1月】

- 子どもが自分で食べやすいように食材の大きさを調理スタッフと相談したり、トイレに行きやすい導線づくりをしたりする。

- 子どもが自分の好きな遊びをのびのびと楽しめるよう、広さがある公園に出かけたり、その日の遊びを子どもと一緒に考えたりする。

- 子どもたちが自分で気付いて実践できるよう、トイレの順番待ちをする場所に足形のシールを貼っておく。

- 保育者は子どもの手本となるように毎日の挨拶を元気に欠かさず行う。

- 自然が多い公園や散歩コースを選んで歩いたり、「触ってみるとどんな感じ?」と問いかける言葉がけをしたりしながら自然との関わりを増やす。

- お正月をテーマにした絵本や、子どもが興味を示しそうなお正月遊びを用意する。

- 子どもに馴染みのあるテーマかどうか、分かりやすいストーリーかどうかを考慮して読み聞かせの絵本を選ぶ。

- 活動時に慌てないように、吹き絵に使うストロー、絵の具、机が汚れないように敷く新聞紙、雑巾などを用意しておく。

予測される子どもの姿【2歳児・1月】

- 食具を上手に使えるようになり、保育者の助けを借りずに自分で食べようとする。

- トイレに行ってから手を洗うまでの一連の流れがしっかり身に着き、ひとりでも排せつできるようになる。

- 全身を上手く使いこなし、投げる、蹴る、走るなどの動きが活発になる。

- 保育者の声かけがなくても、足形シールを見て自然と順番待ちをするようになる。

- 保育者の真似をするだけでなく、地域の人にも「おはようございます」「こんにちは」など積極的に挨拶をするようになる。

- いろいろな大きさや形の石や葉っぱを集めて違いがあるのか確かめたり、友だちとどっちの息が白いか競ったりしながら遊ぶ。

- お正月について興味を持ち、遊びの時間になると真っ先に「お正月コーナー」へ行って遊ぶ様子が見られる。

- 読み聞かせに夢中になり、集中して絵本を眺める。

- 吹き絵のとき、初めは強く吹きすぎてキレイに絵が描けなかったりするが、繰り返すうちに「やさしく吹いてみる」「もうちょっと強くする」など力加減をするようになる。

前月の子どもの姿【2歳児・1月】

- 寒い日が続いたが、身体を動かして健康に過ごすことができていた。脚も強くなり、さまざまな遊びに挑戦したり、長い距離を歩けたりするようになった。

- トイレトレーニングも終盤となり、多くの子がひとりでトイレに行って排せつできるようになった。

家庭や地域との連携【2歳児・1月】

- トイレトレーニングがなかなか終わらず不安になっている保護者もいるため、園での様子を共有したり相談に乗ったりしながら個々のペースで進めていく。

- 地域の人にも挨拶をして、つながりを大切にしていく。

健康や安全【2歳児・1月】

- 動きが今まで以上に活発になり、ケガをすることもあるため、保育者による安全確認を怠らないようにする。

- 感染症対策のため、引き続き手洗いや室内の換気などで対策をしていく。

食育【2歳児・1月】

- スプーンを上手に使えるようになった子は、補助箸に挑戦してみる。

- 旬の食材を使った給食を食べて、新しい味や食感を体験する。

今月の行事【2歳児・1月】

- 新年お集まり会

- 身体測定

- 避難訓練

- お誕生日会

今月の遊び【2歳児・1月】

友だちの遊ぶ姿を見て真似るなどの遊びに興味を持つ時期。一緒に遊ぶことに楽しさを感じられる遊びがオススメです。- しっぽ取り

- サーキットリレー

- 忍者ごっこ

- 転がしドッジボール

- お正月遊び

今月の歌・手遊び歌・体操【2歳児・1月】

1月の歌

- ゆきのペンキやさん

- おしくらまんじゅう

- おしょうがつ

- もちつき

- こなゆきこんこ

1月の手遊び歌

- 雪だるまのチャチャチャ

- もちめがね

- 今年もどうぞよろしくね

- もちもちぺったん

- おでん

1月の体操

- 風邪も雪もともだちだ

- ピヨぴよ行進曲

- うさぎがピョン!

- スーパーシロ体操

- ゴーゴーゴー

今月のおすすめ絵本【2歳児・1月】

- あけましておめでとう

- もちつきぺったん

- おもちぶとん

- おふとんかけたら

- ごろんごゆきだるま

自己評価【2歳児・1月】

2023年最後の1ヶ月はいかがでしたか? 冬本番になり、自然の様子も気温も変化したと思いますが、活動の中でその変化に触れられたでしょうか? 葉っぱの色の変化を見たり、「冷たい」と感じるだけでも十分ですよ。例年インフルエンザも流行り出す時期でしたが、健康管理はしっかりできていたか振り返ってみましょう。手洗いなどの生活習慣を身に着けていく声かけや働きかけができていると良いですね。

2023年度版フォーマットのダウンロード【2歳児・1月】

ほいくisメンバー登録(無料)をすると、Excel形式で“そのまま使える”月案/週案フォーマット(月週案)を無料でダウンロードすることができます。また、文例だけプリントして使いたい方のためにPDF版もご用意しました。ぜひご利用ください。

PDF版の月案文例

自分の言葉で作る意識を

参考文例をお届けしましたが、あくまで指導計画は自分の言葉で作ることが大切です。一つひとつの事例を参考にしながら、少しずつ自分の考えを入れていくよう工夫しましょう。【関連記事】

>>指導案・おたより一覧