保育のポイント【3歳児・1月】

年少クラスに上がりたての頃はまだ幼かった子どもたちも、いつの間にかもうすぐ年中クラス、園でもお兄さん・お姉さんです。日常生活の中で必要な習慣や振る舞いを身に着け、社会で生きていく力をつけていきましょう。まだまだ寒い日が続きますが、適度に身体を動かして健康にも気を付けながら過ごせると良いですね。

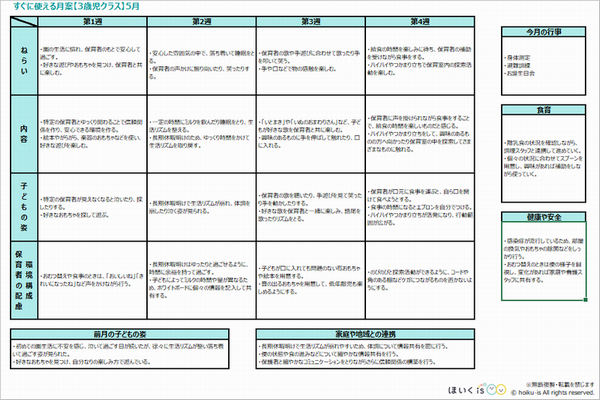

ねらい【3歳児・1月】

- 寒さに負けず、いろいろな遊びの中で身体を動かし、元気に過ごす。

- 健康・安全な生活に必要な習慣や態度を身につける。

- 保育者や他児と共に過ごすことの喜びを味わう。

- 自然などに興味を持ち、それを取り入れて遊ぶ。

- 日常生活の中で簡単な標識や文字などに興味、関心を持つ。

- お正月の行事に親しみ、イメージや表現を豊かにする。

- 自分のイメージを言葉や身体を使って、表現する楽しさを味わう。

内容/五領域対応【3歳児・1月】

- 寒さ対策や感染症対策をしっかりと行いながら、戸外でかけっこやかくれんぼなどをして、十分に身体を動かす。(健康)

- 自ら衣類の調節を行ったり、安全なおもちゃや遊具の使い方を理解して遊んだり、自発的に行動をする。(健康)

- 保育者や他児の好きなものや良いところに気付き、一緒に活動をする楽しさを味わう。(人間関係)

- 身近にある自然に対し、「この花は何て名前だろう?」と探求心を持ってお花摘みをしたり、色の違いに興味を持って「色おに」などの遊びに取り入れたりする。(環境)

- 道路標識や園内に貼ってある掲示物やポスターの文字などに興味、関心を持つ。(環境・言葉)

- お正月の由来を学んだり、お餅つきなどの行事を体験したり、正月をイメージしたお絵描きや製作遊びを行ったりする。(環境・表現)

- 音楽に合わせて自分のイメージで身体を動かしたり、自分で創った物語を演じて遊んだりして、楽しさを味わう。(表現)

| ※「内容」については、例文の最後に保育所保育指針にある五領域のどれに対応しているか表示をしています。 ・健康(心身の健康に関する領域) ・人間関係(人とのかかわりに関する領域) ・環境(身近な環境とのかかわりに関する領域) ・言葉(言葉の獲得に関する領域) ・表現(感性と表現に関する領域) |

内容/養護【3歳児・1月】

- 戸外と室内の気温差に合わせて、子どもたち自身で衣服の調整が意識できるよう促していく。

- 休み明けで生活リズムが崩れがちなので、子どもの様子を観察しながら丁寧にかかわる。

- 「ブクブクうがいの後は、ガラガラうがいをするよ」など、両方のうがいの習慣付けができるように声かけをしていく。

- お箸を練習しながら食事をしている子どもに対しては、やろうとする気持ちを受け止めながらサポートをする。

環境構成・保育者の配慮【3歳児・1月】

- 天気や気温など状況を見て戸外活動の時間を調節したり、なるべく広い場所で間隔を空けて遊べたりするようにする。

- 行動や物の使い方の意味を丁寧に伝え、時には子どもたちに考えてもらいながら身に着くようにする。

- 子どもたち自身が保育者や他児の良さに気づき楽しく遊べるように、「〇〇ちゃんがくれたね!嬉しいね!」や「〇〇くん優しいね!」など、保育者が感じたことも積極的に子どもたちに伝える。

- 自然に触れ合う時間を持てるように、天気の良い日はたくさん戸外活動を行う。

- 言葉がけと指差しで子どもたちの興味を引くようにしたり、目に届きやすい場所に掲示物やポスターなどを貼っておいたりする。

- お正月についての由来を学べる絵本を用意する。

- お正月をイメージしたダルマや鏡餅の絵の見本を準備したり、コマやカルタ作りなどができるよう必要なものを準備したりしておく。

- 子どもたちが思い思いの表現を楽しめるよう、さまざまな音楽や絵本、体操を取り入れる。

予測される子どもの姿【3歳児・1月】

- 他児と一緒に身体を使ったいろいろな遊びを楽しむ様子が見られる。

- 寒さで身体を動かしにくくなり、転倒したり思わぬケガをしたりしてしまう場合がある。

- 保育者や他児に対して自ら感謝の気持ちを伝えたり、一緒に遊びに誘ったりする姿が見られる。

- さまざまなものに興味をもち、発見したものを自分なりに考えたり調べたりと、自分の生活に取り入れるようになる。

- 「あれは止まれのマークだよ」と保育者に伝えたり、掲示物を見て「これは何て書いてあるの?」と疑問に感じたり、「これ楽しかったね!」など感想を言ったりする。

- お正月について学んだことから、自分はお正月をどう過ごしたのかを他児と話す様子が見られる。

- 他児と一緒にお絵描きをしたり、製作したもので遊んだりする姿が見られる。

- 生き物の真似や絵本などのキャラクターを演じる様子が見られる。

前月の子どもの姿【3歳児・1月】

- 自分から健康管理をしようとする姿が見られ、手洗い・うがいなどを積極的に行っていた。そのおかげもあり、健康に過ごすことができていた。

- クリスマス会で楽器演奏を披露したことで音楽に親しみを持ち、歌や演奏を楽しんでいた。

家庭や地域との連携【3歳児・1月】

- 年末年始の休み明けで生活リズムが乱れがちなので、保護者と連携を取りながら体調をよく観察していく。

健康や安全【3歳児・1月】

- 適度に換気を行いながら、常に過ごしやすい保育室の環境を作る。

- 急激に気温が変化する日もあるため、一人ひとりの体調に目を配り、変化があった場合は家庭に連絡をして対応をする。

食育【3歳児・1月】

- 正月の伝統的や食事に興味が持てるよう、餅つきをしたり、おせち料理についてのお話しをしたりする。

- 冬の旬の食材を取り入れた給食を楽しむ。

今月の行事【3歳児・1月】

- 新年お集まり会

- 餅つき大会

- 身体測定

- 避難訓練

- お誕生日会

今月の遊び【3歳児・1月】

友だちや保育者に自分の気持ちを伝えたい時期になってくるので、受け止めてくれることの喜びを感じるやりとりのある遊びがオススメです。- 風船運びリレー

- ジェスチャーゲーム

- かくれんぼ

- 忍者ごっこ

- お正月遊び

今月の歌・手遊び歌・体操【3歳児・1月】

1月の歌

- 十二支のうた

- ゆきのこぼうず

- おしょうがつ

- こなゆきこんこ

- あさいちばんはやいのは

1月の手遊び歌

- 今年もどうぞよろしくね

- めでたいなったらおしょうがつ

- おでん

- 雪のペンキやさん

- お餅を焼いたとさ

1月の体操

- ディズニー体操

- パプリカ

- 勇気100%

- なんだパンダサンバ

- おどるポンポコリン

今月のおすすめ絵本【3歳児・1月】

- おせちのおしょうがつ

- おばあちゃんのおせち

- 14ひきのもちつき

- てぶくろ

- ゆきのひのゆうびんやさん

自己評価【3歳児・1月】

2023年最後の1ヶ月はいかがでしたか? 冬本番になり、自然の様子も気温も変化したと思いますが、活動の中でその変化に触れられたでしょうか? 葉っぱの色の変化を見たり、「冷たい」と感じるだけでも十分ですよ。例年インフルエンザも流行り出す時期でしたが、健康管理はしっかりできていたか振り返ってみましょう。手洗いなどの生活習慣を身に着けていく声かけや働きかけができていると良いですね。

2023年度版フォーマットのダウンロード【3歳児・1月】

ほいくisメンバー登録(無料)をすると、Excel形式で“そのまま使える”月案/週案フォーマット(月週案)を無料でダウンロードすることができます。また、文例だけプリントして使いたい方のためにPDF版もご用意しました。ぜひご利用ください。

PDF版の月案文例

自分の言葉で作る意識を

参考文例をお届けしましたが、あくまで指導計画は自分の言葉で作ることが大切です。一つひとつの事例を参考にしながら、少しずつ自分の考えを入れていくよう工夫しましょう。【関連記事】

>>指導案・おたより一覧はこちら