今回のテーマ

前回まで2回にわたって「パニック」の原因特定~原因に応じた対応についてお話してきました。前回までの要約

パニックの前後の状況を観察し、子どもの気持ちに沿って原因を考えてみる。

②5つの原因に応じた対応

状況事象の影響・感覚過敏・こだわり・予定の変更・複数作業の5つの原因に応じて対応を変える。

パニックは、

- 子どもの心身を消耗させ、脳が危機モードになるので新しいことや人に興味関心が向きにくくなる。

- パニックが度重なると他児や周囲との関係が損われることも考えられる。

ただ、いくら頑張って対策をしてもパニックが起きてしまうことはあります。

今回からは「実際にパニックが起きてしまったときに、保育士は子どもにどう関わればいいか」についてお話したいと思います。

パニックの時の子どもの状態をイメージする

以前例に挙げた「感覚過敏」の修平君を例に考えてみましょう。>>“感覚過敏”について振り返りたい方はこちら

|

<修平君のケース> 工作好きな修平君、今日は段ボールで飛行機を作っています。 「尾翼を糊で本体につけたら完成」というときに糊がついたパテが左手についてしまいました。修平君は「ギャー」とわめきながら、せっかく作った飛行機をめちゃくちゃに壊してしまいました。 |

「感覚過敏」のある人とない人の反応の違い

- 糊を使いながら工作をしている「状況」で、

- 糊がつくという「結果」になっても、

- 原因とどうしたら嫌な刺激をなくせるか?を冷静に考え、手を拭く・手を洗う という「適切な行動」を取ることができます。

- 糊を使いながら工作をしている「状況」で

- 糊がつくという「結果」になってしまうと

- 身体全体に触覚過敏という「爆発」が起こってしまい、その刺激だけに意識が向いてしまいます。

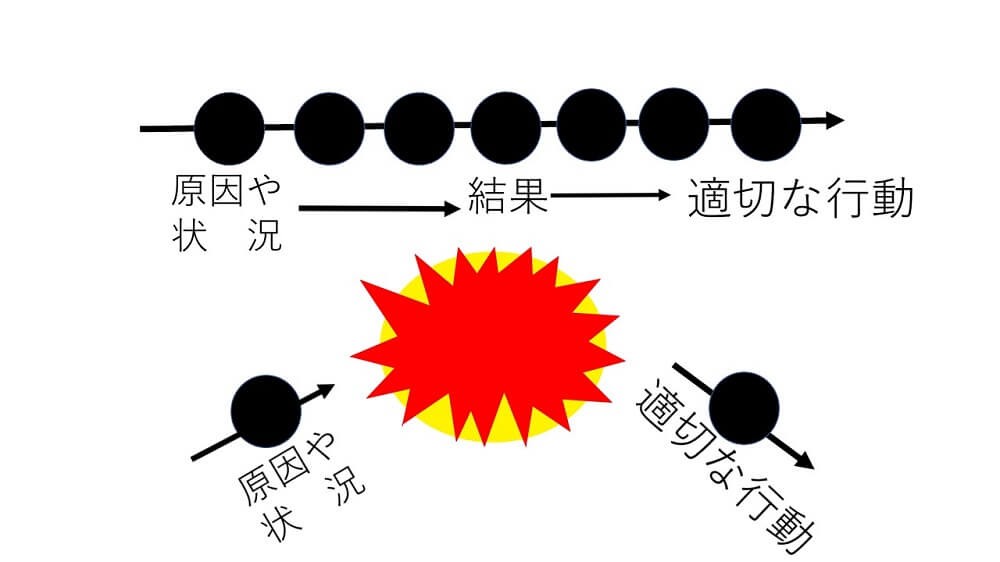

その理由は?

感覚過敏のある修平君は、①なぜ、この嫌な刺激にみまわれることになったのかを把握し(「状況、原因」の把握)

②どうしたらこの嫌な刺激を回避できるかを考える(嫌な刺激を回避する「適切な行動」を取る)

この2つのことが全くできなくて、ただただ嫌な刺激の爆発の中にいるという状況だと考えられます。

この2つの状況を図で表してみます。

修平君は「なぜ今、手に大嫌いな糊がついているのか」も意識できておらず「どうしたら大嫌いな糊を手から取り去れるか」を考えることもできない状態なのです。

体中が「嫌だ」「気持ち悪い」でいっぱいで、ほかのことを何も意識できない・感じない状態にあるのですから、大人が「外側」から何を言ってみても届かないのです。

子どもがパニックを起こしたときに、まずしてほしいことは「子どもはこのような状態にあることを思い出す」ことです。

大人はどう対応したらいい?

パニックへの対応において「子どもの心の状態(内面)をイメージする」ことは、とても大事なことだと思います。子どもの状態を知らないと何がその子にとって必要かがわかりません。

また、子どもがパニックを起こすと大人の意識はどうしても「子どもが暴れている・ものを壊している・大声で叫んでいる」という外的物理的状態に向きがちです。

それは大人が「パニックへの対応は大人が困るからではなくその子のためにする」ことを自覚することにつながると私は思うのです。

「大人が困るからではなく本人のため」に対応する。

対応する大人にこの「構え」があることは、これからお話することを含めて、どんな関わりであれ「関わりが子どもに届く」ために大事だと私は経験的に思います。

さて、子どもが「嫌だ」「気持ち悪い」でいっぱいになっていることはわかった。ではどうすればいいのでしょうか?

基本方針は静かに見守る(クールダウン)

「だめ!」「いけない!」「嫌だって言葉で言おうね」などと言葉をかけたり、身体や腕などを押さえこんだりすることは避けてください。

※ハサミを振り回すなど、本人や周囲に危険が及ぶ場合は別です。危険を避ける対応を優先してください。

なぜなら、ほとんどの場合、そのような行動は子どもの「爆発状態」を更に強めるからです。

とにかく静かに見守る(クールダウン)。これを基本としてください。その際に気をつけてほしいことがいくつかあります。

1、周囲に他の人や物がないようにする

また、わけがわからなくなっているパニックの中では周りにおもちゃがあるとそれを投げてしまうことがあり、そうするとどうしても「投げちゃダメ!」と禁止の言葉を言う・投げさせないように行動抑制するという展開になってしまいます。

それはパニックになっている子どもの「爆発状態」をさらに悪化させることになりかねません。

また子どもによっては、パニックの原因となった物(修平くんの場合の糊や段ボール飛行機)が見えていると、パニックが続くことがあります。

そのような場合は、パニックの原因となった場所から離れることも有効です。

場所を変えて、原因となった場所や物が見えなくなると落ち着くまでの時間が短くなることがあります。

・移動して、人や物のないところで一人にしてあげる。

・パニックの原因となった場所や物が見えないようにする

そういったことを、心がけてください。

2、落ち着いた後の言葉がけに配慮する

落ち着いたら「○○ちゃん、落ち着いたね。」と子どもに言葉がけをします。その次にどうするか・どういう言葉をかけるか、が大事です。

子どもの中には、落ち着いたらすぐに次の活動に移ることができる子もいますし、落ち着いた後も次の活動に行くにはもう少し気持ちを整える時間が必要な子もいます。

それによって当然、どういう言葉をかけたらいいのかは違ってきます。

ですから落ち着いた後にどうするか、

すぐに次の活動に誘う言葉がけをするか…

少し時間をおいてゆっくりしてから次の活動に誘う言葉がけをするか…

などは、いろいろやってみて「その子」に合ったパニック後の「流れ」を検討してほしいと思います。

ところで、落ち着いた後に、「パニックを起こさないようにこうしようね」などと言い聞かせることはしないようにしてください。

今回のまとめ

パニックは自分ではどうしようもない中で起こってしまうことです。自分ではどうしようもなく自動的に起こってしまうことについて「起こさないように」と言い聞かせられると、子どもはとても困惑し、自信を失ってしまいます。

|

<パニックになってしまった時の基本姿勢> ①静かに見守る(クールダウン)。 ②周囲に人や物がないところに移動する、パニックの原因となった場所や物から離れる。 ③落ち着くまで待ち、落ち着いたタイミングでさりげなく声をかける(声かけの内容は子どもによって異なる)。 |

▼合わせて読みたい!おすすめ記事