今月は近づいてきた友だちを突き飛ばしてしまう恭二君(4歳)のケースをとりあげます。

自閉症スペクトラム障害のある恭二君のケース

自閉症スペクトラム障害の診断のある恭二君(4歳)は最近、色々な色やサイズの積み木を高く積み上げるのに夢中です。納得がいく高さまで積み上げると、離れたり近づいたりして眺めてはとても嬉しそうです。

ところが友だちの仁くんがやってきて、高く積み上げた積み木を見て、「すごーい」と言って手を叩くと恭二君は、「ダメーッ」と叫んで、仁君を突き飛ばしました。

皆さんなら、恭二君に対して、どう関わりますか?

他の子からの関わりに対応できる子どもの場合

同じような場面でも、恭二君とは違って穏やかに対応できる子どももいます。実はそのとき、その子は、様々な能力を駆使しているのです。

さっきとは別の子どもたち、康太君と正文君のやり取りを見てみましょう。

1.康太君:積み木をひとりで集中して積み上げている

2.康太君:正文君が近づいていることに気がつく

→「正文君が来た」という新しい情報に意識を向け、認識する

=①新情報を処理する力

3. 正文君:「すごーい」と手を叩く

→「すごーい」と手を叩かれたことに意識を向け、認識する

言動から、正文君がほめてくれたと理解する

=②想像する力(想像力)

4. 康太君:積み木を積み続けながら、「すっごく高いだろ?」と答える

→積み木を積む、正文君にどう答えるかを考える、「すっごく高いだろ?」と言うという複数の行動を同時に行う

=③複数行動や複数の情報処理を同時に行うことができる力

5.正文君:「一緒にやりたいな」

→「一緒にやりたいな」ということばに意識を向け、認識する

6.康太君「ダメだよ。ぼく、ひとりで作りたいんだ」

→早くひとりでゆっくり積み木を作りたいというストレスを感じながらも気持ちを整える

=④ストレスに耐える力

→拒否の意思を穏やかに表出する

=⑤適切なかたちで断る力

7.正文君:「わかった。」といって、康太君から離れる

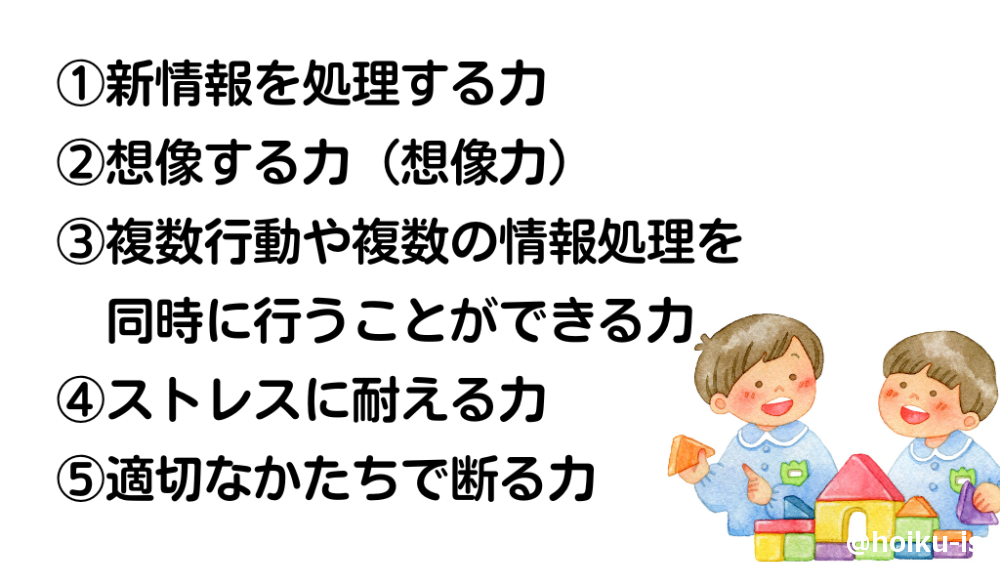

このように、①~⑤の能力がうまくはたらくことで、私たちは初めて、他人との間で円滑なやり取りができるのです。

他人との間で円滑なやり取りができる5つの能力

①~⑤の能力についてもう少しお話しましょう。

①新情報を処理する力

例:遊んでいるときに「園庭に出ましょう」という放送があったらそれに意識を向ける

●この能力がはたらかないと

新情報が受け入れられずに混乱します。その結果、パニック(奇声、他害、泣く、固まる、離席など)を起こすことがあります。また、特定の行動に固執し、止めようとすると更にパニックを起こすこともあります。

●対応

できるだけ新情報を入れない、やむを得ない場合も、新情報による刺激をできるだけ減らす工夫をしたり、刺激の予告をするようにします。

例:放送があるなら事前に伝える

②想像する力(想像力)

また、周りのできごとの意味がわかるからこそ、場面に応じて話しかけられることばが理解できるようになります。

●この能力がはたらかないと

相手の状況や意図、気持ちがわからないので、自分の思いだけを一方的に押し付けてしまい、良いコミュニケーションが築けません。

例:髪をひっぱったら相手は痛いことが想像できないので、髪をひっぱる。

ことばの理解も遅れがちになります。また、人はさまざまな経験を蓄積して「常識」を身に着けますが、意味がわからないまま経験を重ねても、常識は身に着きません。

さらに、周りの状況が理解できない、周囲からのことばでの働きかけがわからないことが大きな不安となり、パニックを起こす、または、自分が理解でき、自分でコントロールできる活動に固執することになります。

例:ミニカーをひたすら並べるなどのこだわり行動に固執する。

●対応

その場面の意味、相手の意図や気持ち、だから今はこうしてほしい、などを具体的にわかりやすく伝えます。場面の意味や人の意図や気持ちがわからなくて困っているなら周りの人が助けます。

例:友だちが持っている積み木を突然奪ってしまい友だちが泣いたなら、「〇〇くんはまだこの積み木を使いたいって。これは返してあっちの積み木を使おう」と話す

子どもが「想像力が働かない状態」にあることをまず知ってください。そして、そのために周りで起きていることの意味がわからないことが、子どもにとって大きな不安であることを理解し、できるだけ助けてあげましょう。

③複数行動や複数の情報処理を同時に行うことができる力

例:テレビを見ながら人の話を聞く

刺激というのは、人、活動、作業、モノなど様々なものです。光や音なども刺激となります。

●この能力がはたらかないと

①と同じく、パニックに陥ったり、特定のもの、場所、人、やり方に固執したりしがちです。(『子どもがパニックを起こしたら、どうしたらいい?の記事を参照してみてください) ●対応

一度に処理する情報や行動を一つにする、同時ではなく順を追って情報を伝える、処理する情報を分割するようにします。

例1:テレビを見ながら人の話を聞けない→テレビが終わってから話しかける

例2:新しい遊びをする→(1)口頭でルールを説明、(2)見学、(3)遊びの動きをやってみる、(4)実際にルールを守りながら遊ぶ のようにプロセスを分割する

例3:遊びの人数が多いと遊べない→初めはストレスを感じない人数で、それから少しずつ人数を増やす

④ストレスに耐える力

●この能力がはたらかないと

何かを身に付けるには、うまくいかないストレスに耐え、何度も挑戦しなくてはなりません。しかし、ストレスに耐える力が弱いと、ストレス状況に耐えられず、がんばることができないので、スキルが獲得できません。

自閉症スペクトラム障害の子どもは、このストレス耐性が弱いことが多くあります。そのため遊び、生活動作、コミュニケーションなど、様々なスキルを獲得できないままになりがちです。

スキルを獲得すればそれが「できない」ストレスはなくなりますが、いつまでもスキルを獲得できないのでストレスフルな状態が続きます。

●対応

ストレス場面を減らす、活動をサポートするなどしてストレスをコントロールするのが基本です。その上で、好きな遊びや活動の中で、小さなストレスなら耐えられるようにサポートします。

例:大好きな虫の模型を作る中で、パーツがうまく付かなくても投げ出さない、自分なりに試行錯誤する、人に手助けしてもらうなどのストレスを乗り越えて作り上げる経験をする。

⑤適切なかたちで断る力

●この能力がはたらかないと

適切な方法を知らないので、奇声や暴力、暴れるなど不適切な方法で「嫌だ」を表現するしかなくなります。

●対応

まずは、子どもの状況や気持ちを理解してくれる相手との関係の中で、断る経験を積ませます。

例:先生が子どもの持っているものを「貸して」と言い、先生を叩こうとしたら「嫌なときは手でバツを作る」ことで「嫌」を伝えることを教える

自分が嫌なことを拒否すると、方法が適切でないから叱られるし、嫌なこともなくせないので、子どもは「嫌なことが起きたら大変だ」と思って安心できません。

「嫌な時には、人に“通じる”方法で“嫌”表明できる」「表明すれば嫌なことを拒否できる」と思えることで、子どもは、安心して過ごせるようになります。

恭二君の場合について

1.恭二君:積み木をひとりで集中して積み上げている

2.友だちの仁君が近づいていることに気が付く

→仁君という新しい情報に意識を向けることはできたが、新しい情報が加わった状態に混乱する

=①新情報を処理する力がはたらかない状態

3. 仁君:「すごーい」と手を叩く

→「すごーい」と手を叩かれたという新情報が処理できず混乱する

仁君の言動から、仁君が「その積み木で遊ばせてほしい」と言っていると誤った想像をする

=②想像する力(想像力)がはたらかない状態

4.恭二君:積み木を積む作業と仁君が自分の積み木で遊ぼうとしていることに対処することを同時にできずにパニックに陥る

=③複数行動や複数の情報処理を同時に行うことができる力がはたらかない状態

5.恭二君:「ダメー」と叫び、仁君を突き飛ばす

=①新情報を処理する力、③複数行動や複数の情報処理を同時に行うことができる力、④ストレスに耐える力、⑤適切なかたちで断る力がはたらかない状態

恭二君の現状に対して保育士ができることは?

安心して遊びを楽しめるようにする

そのために

・恭二君が積み木で遊ぶスペースには違う色のシートを敷き、恭二君が積み木で遊んでいる時にはそこには入らないように他児に伝える

・スぺースを囲う

などして、恭二君にとって苦手な新情報の刺激処理や複数情報や同時処理、ストレス耐性などを必要とする事態を回避し、遊びに集中できるようにします。

そうすることで処理困難によるパニックや大声を出して友だちを遠ざけるという、好ましくない状況を回避でき、恭二君は安心して積み木ができます。

先生との関係の中で拒否や否定の方法を学べるようにする

恭二君にとってストレスとなる場面は極力起きないようにすることを基本としたうえで、先生との関係の中で拒否や否定の方法を学べるように工夫します。例えば、先生が恭二君が持っているものを「貸して」といい、恭二君が拒んで叫んだら「嫌なときは嫌だよって言おう」と教えます。

先生との間で「嫌だよ」が言えてもすぐに生活場面でできるわけではないですが、こうした取り組みを続けることで、徐々に、生活場面でも「嫌だよ」が言えるようになることも期待できます。

最後に

友だちに「ダメーっ」と言わない

ほめられたら「ありがとう」と言う

他の友だちと仲良く積み木遊びができる

ことを求めてしまいがちです。

しかし、それは恭二君の願いではなく、保育士の願いです。

以前もお話したように、保育の現場は、「子どもの」、尊重・安心・信頼の「願い」を叶える場です。 恭二君の「願い」は、安心して、邪魔されることなく、一人で積み木で遊びたいということです。その気持ちを理解し、環境を整えてほしいと願っています。

それに、嫌だから叫んで叱られて、友だちにも怖がられるのではなくて、「嫌」を「嫌だよ」ということばで穏やかに伝えられるようになったら、恭二君もうれしいでしょう。

先生がそんな恭二君の気持ちを理解し、工夫をしてくれたら、恭二君はそんな先生を信頼するようになります。

そして困ったら先生が助けてくれるという信頼感の中でなら、恭二君も、少しずつストレスフルな事態を乗り越えることができるようになるかもしれません。

恭二君の望むそういう関わりをしたいものです。

▼合わせて読みたい!おすすめ記事